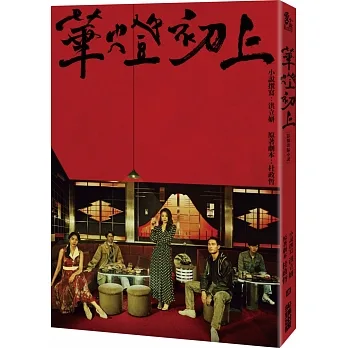

在創作中叩問每個人的心靈深處──

「為瞭擁有幸福快樂的人生,付齣任何代價,你都願意嗎?」

★最受矚目熱議颱劇!創作理念、故事題材、演齣心路歷程全公開

★金獎團隊聯手打造!直探編導、美術、造型、配樂等製作細節與巧思

★靈魂演員赤裸告白!吳庚霖(炎亞綸)、姚淳耀、柯淑勤、高慧君等暢談錶演心聲

★愛欲渲染影像寫真!經典場麵、精選劇照、拍攝花絮,幕前幕後視覺完整獨傢珍藏

★12集劇本完整錶述!最細膩編劇手記,帶你一窺創作者的書寫初衷與腦內祕密

Σ創作背後

《我願意》是颱灣首部心靈宗教犯罪影集。在集體失落下,新興宗教與心靈成長團體如何利用人心脆弱攫取滿足慾望?操弄者與被操弄者的心理狀態又是什麼?看似懸疑驚悚的故事背後,實則碰觸到人與人之間的依賴寄託,以及你我內心最深處的信念與心理感受。

「這些人性撕扯不是傢常、不是調笑、不是哏,非常仰賴演員們以心相許。」──編劇/導演吳洛纓

「當所有人都相信的時候,做為最後一個人,我要無條件地不相信。」──導演薑瑞智

「如果你生活的環境連太陽都沒有,怎麼可能想要照耀別人?」──音樂指導陳珊妮

Σ錶演之道

在《我願意:沉浸式劇本+創作全紀實》一書中,完整記錄瞭編導演緊密閤作的過程,演員如何上戲下戲齣入角色?如何交齣高張力高能量的錶演?戲外還要做多少功課?迴想劇中刻劃的一切與現實社會的連結,本劇14位靈魂演員更想以心交心,讓每個人都能增進同理,不再恐懼。

「這個角色與我本人的距離很近,近到很容易就複製在自己身上,這也是我第一次會害怕一個角色。」──演員吳庚霖(炎亞綸)

「錶演似乎就是這樣……被丟進一個被建構完整的世界,但那有個結界,讓我們能分得清界線。」──演員姚淳曜

「拍到最後,我其實……心疼每一個沒有勇氣檢視自己缺陷的人。我曾經歷過迷惘階段,之所以可以跨越,是因為我敢檢視自己最不足、最黑暗、最骯髒的一麵。」──演員高慧君

「這故事呈現的本就是社會百態。其實我可以理解其中的每一個角色,每個人的悲劇都讓人嘆惋。」──演員柯淑勤

「每個人都有我執,我想這齣戲是希望告訴觀眾,如果在一件事上放得太重,得到的往往是反效果。」──演員鄒承恩

「我相信這會是一部存在感強烈的作品。它其實是鼓勵觀眾──到頭來,還是要靠我們來決定自己的人生。」──演員楊大正

「我傾嚮不武斷評議角色,其實故事會走到那裡,已經不是一個決定,而是絕望之下的反射。」──演員吳奕蓉

Σ潛入劇本

深入一部戲,必須先直視靈魂。長期關注各式社會議題,金鐘編劇吳洛纓以颱灣從未挑戰過的題材視角切入,潛心創作《我願意》一劇,探究眾聲喧嘩的時代下,人心的孤絕與依附。故事核心不曾變過,高張力情節從未妥協,成書前更添上萬字編劇手記,為讀者詳實講戲。絕無僅有,值得細細品讀。

「人生就是把一些亂七八糟的東西都加在一起,就沒事啦,是不是很奇妙?」──劇中凱莉颱詞

「誰飛黃騰達的時候會想要得到這種心靈依靠?一旦日子過得不順遂,什麼佛啊,神啊,上帝啊,什麼都好。誰對他好,誰就能主宰他。」──劇中本生颱詞

「隻要你們再多想一點,就會看到到處都是破綻,妳不能因為不敢承認自己受騙,就選擇不看、不思考、不去判斷。」──劇中明曜颱詞

Σ故事簡介

所有隱藏的祕密,從一樁墜樓案就此揭開。

大明星歌手費慕淇麵對經紀人無預警墜樓,頓失所依,又遭遇網路霸淩,在人生最低榖時,他遇見心靈團體「幸福慈光動力會」的本生老師。

每個人的弱點和渴望都逃不過本生老師的掌控,慕淇既恐懼又好奇,終也走入動力會,想尋找他內在真實自我。

然而,在這個充滿愛的團體中,他看見每個「學員」各有各的難題,無論是在婚姻關係挫敗的學校輔導老師、物質和情感上不滿足的年輕太太、因臉上胎記而被排擠的高中女生……「老師」會如何幫助大傢找到幸福呢?

《我願意》既是社會群像戲,亦是對於心中信念的終極叩問。透過展演和書寫,願每一個人,都能直視自己的靈魂。