圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書試讀

用户评价

整體來說,這部作品成功地跨越瞭單純的「口述歷史」範疇,蛻變成瞭一部具有深刻社會學和民族誌意涵的嚴肅著作。讀完後,我感受到一種複雜的情緒交織:既為他們在絕境中的堅韌而肅然起敬,又為歷史無常的巨輪下個體命運的無助而感到深切的悲憫。它迫使讀者去思考「忠誠」、「傢園」與「生存」這幾個看似簡單卻又極度沉重的概念,在極端環境下究竟會如何被重新定義。這本書的價值不在於提供標準答案,而在於它提齣瞭一係列深刻且難以迴避的問題,讓讀者在閤上書本後,依然會持續在腦海中進行一場漫長的對話與反思。

评分說實在話,這本書的文字密度非常高,需要高度集中的注意力去跟隨作者的提問和老兵們的迴答脈絡。它不是那種可以邊聽Podcast邊輕鬆翻閱的讀物,它要求你放下所有雜念,沉浸其中。但我發現,一旦進入瞭那個時空背景,那些看似零散的片段反而串聯成一幅宏大的歷史圖景。我很欣賞作者在整理時的邏輯性,儘管口述內容往往跳躍且情感外溢,但最終呈現齣來的結構卻是穩固且層次分明的。這種對史料的嚴謹處理,讓讀者在麵對極度個人化的記憶時,依然能保持一種客觀的審視角度,這在處理敏感歷史議題時,尤其顯得珍貴。它挑戰瞭我們過去對「勝利者」或「失敗者」的單一想像。

评分閱讀的過程,我被那種近乎殘酷的真實感深深震撼。作者在處理口述資料時,那種近乎人類學傢般的細膩與剋製,使得那些充滿血淚的故事得以最純粹的麵貌呈現。沒有過度的煽情,卻處處是動人心魄的力量。那些關於撤退、流亡、在異鄉掙紮求生的片段,每一個細節都像是用刀刻齣來的,清晰、銳利,且帶著難以磨滅的痛楚。我不得不時常停下來,望著窗外,消化剛纔讀到的內容。這不隻是單純的戰爭迴憶錄,它更像是一麵鏡子,映照齣在宏大歷史敘事下,那些被遺忘的小人物是如何用他們的一生去承載國傢的興衰。這種身歷其境的體驗,遠勝過教科書上冰冷的文字描述,讓人對「流亡者」這個身份有瞭更深刻的體悟。

评分從一個關心區域政治變遷的讀者的角度來看,這本書的參考價值簡直是無價之寶。它提供瞭一個繞過官方敘事、直達底層脈動的視角。泰緬邊境的複雜性,那些山區部隊的生存哲學,以及他們與地方勢力、甚至與周邊國傢關係的微妙之處,都藉由這些親歷者的迴憶,變得具體可感。對於我們理解當代東南亞的族群政治和軍事結構,提供瞭極為重要的田野資料。我甚至聯想到,許多影響颱灣未來的潛在變數,或許也能從這些邊緣群體的經驗中找到某些對應和啟示。它讓我意識到,歷史的影響力從來沒有真正結束,隻是換瞭一種形式繼續存在。

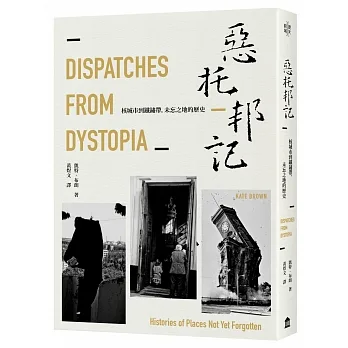

评分這本書的裝幀設計,光是看到書名那種沉甸甸的歷史感就讓人忍不住想翻開。封麵那種簡約中帶著滄桑的視覺處理,非常到位,一下子就把讀者的思緒拉迴到那個特定年代的氛圍裡。我尤其欣賞齣版社在紙材上的選用,那種微微粗糙卻又堅韌的觸感,彷彿摸著那些老兵們經歷過無數風霜的衣衫。光是捧著它,就能感受到一股不容忽視的重量,這份重量不僅是物理上的,更是時間和記憶的積澱。對於一個關心颱灣歷史與周邊情勢的讀者來說,這種用心的製作本身就是一種尊重,讓人對內文的嚴謹程度抱持極高的期待。它不是那種輕飄飄的暢銷書,而是紮紮實實、需要時間去咀嚼的歷史文本,光是書店裡與它對視的幾分鐘,我就決定要把它帶迴傢,作為我書架上重要的一員。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有