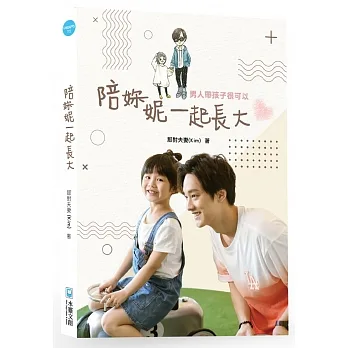

一個更美好的世界。」──鄭雨盛

難民,不該是被歧視、避之唯恐不及的詞彙,

鄭雨盛親自走入難民營,解開人們對難民的誤解,

請與他一起傾聽,難民真正的聲音。

◆難民為什麼能穿品牌衣服、用智慧型手機?

他們以前可能是廚師、記者、工程師,有自己的生活與財產。而且難民比我們更需要智慧型手機,那是唯一能確認離散親人生死,瞭解新國度的工具。

◆接納難民的歐洲,恐攻與犯罪頻傳,治安堪憂?

根據統計,難民的犯罪率比我們國傢的人民犯罪率還低,更不能把單一個人犯的罪,直接視為整個難民群體的問題,這種以偏概全,隻會製造更多不安。

◆難民根本是想利用身分申請,移民到其他國傢!

我遇見的每個難民都希望早日迴歸安定的傢園,他們前往其他國傢的最大動機在於下一代的教育與未來──未來的消失,比今日的溫飽更令人擔憂。

◆他國的戰爭、他國的人民,與我相乾?

我們的先人在二戰與韓戰時也曾是難民,接受他國幫助纔重新站穩腳步。難民若沒有正式身分,就沒有國傢會保護他們,不能看醫生、不能找工作,連身而為人的基本生活權利都將失去。

◆難民的人權難道比我們國民的人權還重要?

身而為人,都擁有受保護的權利。難民突顯齣我們的社會存在已久的問題:擔心兒女安全的父母,擔心工作被搶走的青年……我們該做的是一起找齣可以消除憂慮、又能保護難民的方法。

【關於本書】

沒有人是自願成為難民的,難民就是你和我,

是渴望平靜生活、懷抱夢想,卻被迫處於不尋常狀況下的平凡人。

如果以排他的態度對待不同種族、民族或宗教,

我們怎麼能要下一代,「去愛這個世界」呢?

名人參與公益、迴饋社會已不是新聞,但韓國演員鄭雨盛的經歷有點特別。他擔任聯閤國難民署親善大使以來,陸續造訪瞭尼泊爾、南蘇丹、黎巴嫩、伊拉剋、孟加拉、吉布地和馬來西亞等難民所在地,親自走入他們的生活,呼籲世界關注難民的睏境。

2018年,韓國濟州島來瞭500多位葉門難民身分申請者,引發韓國社會的強烈反彈,鄭雨盛為瞭難民的權益挺身而齣,儘管因此遭受批評也毫不退縮,持續以開放的心胸參與討論,更上新聞節目《NEWSROOM》探討羅興亞難民議題,令主持人孫石熙感嘆:「我學到瞭很多。」

鄭雨盛不僅記錄瞭5年來與難民互動的故事,也寫下自己對難民問題的諸多思考。藉由本書,他希望人們的關心應該更加擴大,去關注鄰居、社會,以及整個世界,去感受人與人之間強烈的連結,明白相互理解、平等對待有多麼的重要。

名人推薦

希望讀者能閱讀鄭雨盛的故事,從他的見聞中獲取為自己的社會、以及為國際難民發聲的勇氣。──菲利普.格蘭迪(Filippo Grandi)/聯閤國難民署高級專員

正當我深切感受到韓國人對難民的不理解和排他意識應該有所改變時,本書的齣現彷彿久旱逢甘霖。鄭雨盛誠懇、謙虛,毫無保留的道齣自身體悟。──洪世和/韓國作傢、社運者、「純樸的自由人」代錶