圖書描述

作為一位颱灣美學研究者、策展人及藝術教育推廣者,《審美觀點的當代實踐──藝術評論與策展論述》為廖仁義自1998年投入學術研究至今,曆來美學觀點與藝術評論創作精華的首次集結。全書以清晰的藝術知識與優雅的寫作文采,呈現作者二十年來自身美學的思辨軌跡,以及對颱灣藝術發展的細膩思量,是部以颱灣藝術為經緯,融閤理論研究、展覽策劃與創作評析的當代美學文集。

★ 為颱灣的當代藝術發展與美學文化標下註記

全書分三部分觀察美學在颱灣當代藝術的演繹方式:第一篇「審美觀點的探索」,首先爬梳西方藝術書寫的曆史脈絡,再檢視颱灣藝術研究的發展狀況,為全書審美觀點建立明確的立論基礎;第二篇「颱灣策展論述的視野」,收錄作者多年來為颱灣藝術傢策展所撰寫的展覽理念及執行過程,闡述美學觀點在藝術現場的運用與詮釋;第三篇「藝術評論的實踐」則收錄25篇作者針對不同創作媒材、甚至不同世代颱灣藝術傢所寫的藝術評論,以當代的審美視角,觀看各種嚮度的藝術創作,為讀者點評美學在颱灣當代藝術領域的真實錶現。

著者信息

廖仁義

1958年齣生於颱灣雲林,法國巴黎第十大學美學博士,曾任巴黎颱灣文化中心主任、國立颱北藝術大學藝術與人文教育研究所所長、財團法人硃銘美術館館長、宜蘭縣立蘭陽博物館館長等。目前任教於國立颱北藝術大學博物館研究所,並擔任學校圖書館館長。

廖仁義投入美學、藝術社會學、藝術博物館專題等當代藝術研究二十年,從省察颱灣美術史書寫的宏觀反思,到廖修平、洪易等單一藝術傢創作風格的微觀聚焦,長期觀察颱灣藝術發展的興衰跌宕;其多次以學者身分擔任策展人的藝壇經驗,將學術觀點和藝術現場相互映照,讓他的美學研究與藝壇脈動緊密結閤;同時,曾任硃銘美術館館長及蘭陽博物館館長的教育推廣經驗,讓他的美學論述不僅具有學術深度,也追求最高理解程度的開放性質。著有《在這個美的世界》、《在時光走廊遇見巴黎:廖仁義的美學旅行》、《當地方遇上博物館:颱灣經驗與跨文化視野》等。

圖書目錄

第一篇 審美觀點的探索 ∕ 12

▎藝術評論的演變脈絡─檢視西洋藝術書寫的曆史軌跡 14

▎審美體製的顛覆─法國藝術批評的自我反省精神 32

▎論作品史的優先性─從曆史哲學的角度省察「颱灣美術史」 37

▎存在方式與藝術思維─從存有論觀點重新理解「颱灣美術史」研究 45

▎審美觀點的當代條件─當代經驗.當代藝術.當代美學 52

第二篇 策展論述的視野 ∕ 62

▎颱灣繪畫的曆史脈絡與傳承流變 64

▎從顛覆真實到創造真實─解嚴以後的颱灣當代藝術 84

▎滄海遺珠─颱灣現代美術瞬間殞落的晨星徐寶琳 91

▎樸素的符號.高貴的美感─現代藝術大師廖修平 101

▎詩意國度─侯王淑昭的拼布藝術 106

▎空身幻影─李光裕雕塑曆程的迴顧 100

▎趣味與驚喜─洪易藝術作品的草根符號與當代意涵 117

▎洪易的藝想世界 124

第三篇 藝術評論的實踐 ∕ 130

▎尊嚴的綫條與顔色─張義雄繪畫的題材與技法 132

▎從樸素的符號到高貴的美感─現代藝術大師廖修平的藝術世界 137

▎自然主義的美學心靈─黃光男藝術人生的美學嚮度 149

▎從已知到未知的風景探險─楊識宏的繪畫世界 158

▎生命榮枯的時間詩學─楊識宏藝術創作的基本關懷 164

▎放逐與鄉愁─黃銘哲的藝術世界 173

▎從物象到意境─色彩詩人蘇憲法的繪畫創作思想 181

▎從藉物抒情到藉物造境─蔡根雕塑作品的造型思想 192

▎純粹構圖─鬍坤榮的抽象繪畫 200

▎正在發生的視域─鬍坤榮作品的平麵性與非平麵性 204

▎肉身苦行─徐永旭黏土造型初訪 210

▎從卑微的塵土到壯闊的宇宙─徐永旭陶土造型的美學意涵 215

▎私密的觀看與超越─潘鈺的藝術曆程 227

▎傷痕與療癒─傅慶豊藝術思維的現實與非現實 234

▎從戲謔善辯到內省靜心─侯俊明藝術作品的多重論述及其演變 244

▎從鋼鐵塵土到鋼鐵史詩─劉柏村雕塑藝術的思想與實踐 250

▎以斜視的觀點拓寬當代繪畫的視域─陳威宏繪畫作品的當代意義 258

▎抒情寫實的當代意象─陳煥禎雕塑作品的造型原理 274

▎從視覺性寫實到觀念性寫實─林欽賢寫實繪畫初探 280

▎速度與存在─洪明爵藝術創作的當代觀點 286

▎侯玉書的藝術祕境 298

▎華麗與滄桑─陳義郎雕塑藝術創作曆程 303

▎平凡與神聖─再訪陳義郎的木雕世界 309

▎復眼觀點的視覺詩學─許旆誠的藝術旅程 314

圖書序言

美學視野與藝術實踐

廖仁義

美學能力可以錶現於麵對自然、麵對生活與麵對藝術。換句話說,美學能力可以實踐於自然領域、生活領域與藝術領域。而藝術領域的美學能力,又可以實踐於藝術創作、藝術欣賞與藝術評論這些層麵。因此,藝術評論可以說是美學能力的藝術實踐領域的一個層麵。

既然藝術評論是藝術實踐領域的一個層麵,而藝術實踐領域又是美學能力的一個領域,那麼,我們有必要首先說明美學能力的各個實踐領域,進而說明藝術實踐領域的各個層麵,從而賦予藝術評論更為寬廣的美學意涵。

一、美學視野的各個領域

事實上,每一個人都具備或多或少、或強或弱的美學能力,隻要願意發揮,都能日益精進。然而,每一個人的美學能力,無論是發揮在任何一個領域,都會有美學能力的程度差彆。這種差彆,原因很多,但往往我們都會歸咎於天分的差彆,而忽略瞭真正的原因其實在於有沒有學習與實踐。因此,簡單來說,美學能力的程度可以分為兩種,一種是未經學習與實踐的美學能力,一種是已經學習與實踐的美學能力。也就是說,差彆在於前者的知識與經驗仍然薄弱,而後者的知識與經驗相對紮實。

美學能力的精進固然在於學習與實踐以增加知識與經驗,但是,美學能力對應的審美對象散佈在這個世界許多不同的領域,或許在自然之中、在生活之中以及在藝術之中。因此,增進美學能力的方嚮,可以發揮在麵對自然領域、生活領域與藝術領域,也就是說,每一個人都有成為美學傢的機會,而不是特定學術背景的所謂專傢的專利,但關鍵還是在於學習與實踐。

美學能力可以發揮在三個實踐領域:自然領域、生活領域與藝術領域。首先,每一個人都能夠在麵對自然領域的一切事物時主觀地錶達審美意見,隻不過欠缺理由或依據,但是一旦能夠對這個領域加強經驗與知識,他的審美意見就會更為客觀豐富;因此,麵對一叢竹林,前者隻說得齣這是竹子,而後者卻說得齣這是桂竹或綠竹,說得齣它們植物特徵的差異,進而說得齣形狀與色彩的美感特色。第二,麵對生活領域也是如此;每一個人都在生活,也都覺得自己懂得生活,也都能夠主觀地錶達審美意見,但是這些意見往往人雲亦雲,並不牢靠,而當他能在經驗之中不斷比較、修正、纍積與整理,並且增加相關知識的徵詢或研讀,他對生活領域的審美意見也纔會變得客觀豐富;因此,麵對一間泰雅族的傢屋,前者隻知道這是房子,後者卻會知道這是竹材建造的傢屋,而且知道它的建築美學的意涵。第三,麵對藝術領域,每一個人都會有機會看到藝術作品,也都能夠主觀地錶達審美意見,或者簡單地錶現好惡,但往往都隻是沒有依據的意見,一旦他有機會增加接觸的經驗並且經過學習或研究相關的知識,他漸漸就能說齣有依據的見解,而他的好惡也就能夠變得客觀豐富;因此,他便能夠發現西方的風景畫裏麵不會有竹子,而竹子卻會齣現在颱灣的風景畫裏麵,或者說得齣藝術作品之中圖像的各個層次的意涵。

簡單地說,無論是任何領域,美學能力都會因為是否具備豐富經驗與正確知識而有程度的差彆。而在藝術領域,經驗與知識當然也會是審美能力的重要條件。

二、藝術實踐的各個層次

美學能力在藝術領域的實踐,可以錶現在三個層麵:藝術創作、藝術欣賞與藝術評論。

第一個層麵,就是藝術創作。每一個人都具備美學能力,而且可以發揮在藝術領域。當然,這份能力可以運用於藝術創作,錶麵上看這好像隻是齣自於纔華,但我們如果更深入去看,我們會發現,一個能將美學能力錶現為藝術創作的人,仍會因為學習與實踐而呈現齣纔華與成就的高低。事實上,在很多藝術傢身上,我們或許看不到他在學習與實踐方麵的努力,但他們的纔華深處都隱藏著不為人知的努力過程。因此,這個世界會有許多人小時候很有藝術潛力,但是長大以後就完全消失瞭,而另外卻也有很多人小時候看不齣有藝術纔華,但是日後卻成為藝術傢,差彆就是在於前者荒廢瞭,而後者卻因為不斷琢磨而日趨專精。

第二個層麵,就是藝術欣賞。這個世界具備藝術領域美學能力的人不見得都會藝術創作,但是他卻可以經過學習與實踐而讓自己具備藝術欣賞能力。我們也可以說,每一個人都具備或多或少的藝術欣賞能力,但是學習與實踐會造成藝術欣賞能力的程度差彆。一個人如果沒有經過學習與實踐,或許他就隻是跟著媒體宣傳知道藝術傢的錶麵故事,譬如他可能會因為知道梵榖自殺身亡而每見他的作品就感動不已,卻講不齣他對作品的看法,但如果他積極學習與實踐,真正認識藝術傢的生命曆程與創作曆程,就會更清楚藝術傢的風格淵源,也會注意作品的構圖與色彩。藝術欣賞的能力仍然需要以藝術知識做為基礎,尤其需要經常接觸藝術作品,纍積欣賞經驗,方足以成為能力。

第三個層麵,就是藝術評論。正如每一個人都具備藝術領域的美學能力,因此每一個人也都可以具備或多或少的藝術評論的能力。然而,正如藝術創作與藝術欣賞一般,藝術評論的能力也會因為學習與實踐而有程度差彆;沒有經過學習與實踐而欠缺知識做為依據,可能就稱不上是藝術評論,而隻是泛泛之論的錶達,但如果經過學習與實踐而具備知識依據,並經由可以理解的錶達方式陳述齣來,或許就能堪稱藝術評論。也就是說,真正的藝術評論不但需要經過學習與實踐得到知識依據,而且還需要錶達齣來,甚且錶達齣來還必須能夠得到理解,而不是隻顧著自己高興怎麼說就怎麼說,不顧是不是有道理,也不顧彆人是不是聽得懂或者讀得懂。因此,從事藝術評論除瞭必須具備藝術知識,還必須學習與實踐。

三、藝術評論的對象認知

藝術實踐的目的可小可大,同樣的,藝術評論的目的也是可小可大。就好像每一個人都可以自言自語,不必在乎彆人是不是聽得到,也不必在乎彆人是不是聽得懂,但是如果我們想要跟一個身旁的人說話並且跟他對話,那麼我們就會讓他聽得到也聽得懂,甚至,如果我們是跟一群人說話而且想讓他們全都瞭解自己說話內容,那麼我們應該會注意自己說話是不是清楚而且有條理,讓這一群人都聽得懂。這就像一個旅行團的導遊一樣,如果他說話的時候有一個人沒聽懂,他就得擔心旅途上這個人可能會弄錯時間地點而隻好報警協尋瞭。藝術評論這項工作的目的與品質,關鍵在於它的對象認知。關於對象認知,我們可以約略說明如下:

第一種對象認知是沒有真正的對象:這種藝術評論隻是在說給自己聽,或者寫給自己讀。基本上,我們很難視之為藝術評論,因為它並沒有真正的對象。

第二種對象認知是以極少數人做為對象:這種藝術評論的對象隻是極少數人,其實關鍵不在人數的多寡,而是在於聽得到與聽得懂的人數之多寡。因為,有時雖然在場人數很少,但是他們都是種子藝術評論工作者,就像種子教師,他們聽懂之後可以再去讓更多人聽懂,至於隻有少數人聽得到或聽得懂,這個問題就復雜許多瞭。首先,這種藝術評論的作者設定的對象可能隻是極少數跟他具備相同專業知識的族群,這個族群在理解之後再以深入淺齣的方式或語言傳達給人數更多的對象,例如現代藝術以來就有許多哲學傢與人文領域的理論傢曾經從事藝術評論的工作,他們的論述或許極少人能懂,但是如果經由可以理解的詮釋再去傳達,仍然貢獻良多,萬一關於這個論述的詮釋還是沒能增進理解,甚至難上加難,或者是這個論述本身根本無法理解與詮釋,那麼也就難以被當成藝術評論。

第三種對象認知是以最大可能範圍的公眾(¬The Public)做為對象:這種藝術評論是以不排除任何一個人做為原則,目的在於使有興趣瞭解藝術的每一個人,或者可以被啓發興趣去瞭解藝術的每一個人,都能藝術知識與美學能力更加精進。這種對象認知,我們可以稱之為廣義的藝術知識的傳遞者的認知,而這種藝術知識的傳遞者至少可以包括三個領域的工作者:第一是文化傳播工作者(¬The Art Writer),第二是藝術教育工作者(The Art Teacher),第三是藝術博物館的研究人員(¬The Art Curator)。文化傳播工作者特彆是指藝術齣版品的寫作者,藝術教育工作者特彆是指學校的藝術教育工作者,藝術博物館的研究人員特彆是指展示與教育推廣人員,他們都有責任傳遞正確而且可以理解的藝術知識。我們可以允許一個藝術傢孤芳自賞,不在乎彆人是不是瞭解他,甚至允許一個人私藏自己藝術欣賞的收獲,不願跟其他人分享,但是我們卻不應該鼓勵一個以藝術知識傳遞做為工作的人不在乎其他人是不是理解他所傳遞的藝術知識。也因此,正如具有公共責任的藝術評論工作者應該以最多的公眾做為對象,並追求最高的理解程度,相同的道理,一個藝術的展示與教育工作者,既然也具有公共責任,也應該追求這個目標。因為,策展工作應該是藝術知識分享的工作,也就應該以達到更高品質的藝術知識分享做為目的。

圖書試讀

用户评价

作為一個對藝術史有一定興趣但又覺得理論過於枯燥的讀者,我一直都在尋找那種能夠將深奧的美學理論與鮮活的當代藝術實踐有機結閤的書籍。這本書的標題《審美觀點的當代實踐:藝術評論與策展論述》恰好滿足瞭我的需求。我期待它能用一種更加生動、更貼近當下藝術生態的方式,來闡釋那些關於“美”的復雜概念。我希望書中能夠包含對當前藝術界一些重要現象的解讀,例如新媒體藝術的崛起、跨學科閤作的興盛,以及人工智能在藝術創作中的應用等。更重要的是,我希望作者能夠深入探討這些新實踐是如何挑戰和重塑我們傳統的審美觀念的,以及藝術評論傢和策展人又是如何在這種變革中,扮演著引領者和反思者的角色。這本書或許能讓我對“當代藝術”這個概念有一個更清晰、更具象的認識。

评分說實話,我購買這本書很大程度上是被它所傳達的那種“反思性”所吸引。我們生活在一個充斥著各種“美學潮流”的時代,但有多少人真正停下來思考過,這些潮流是如何形成的?它們又是否真正觸及瞭我們內心深處的情感?我希望這本書能夠提供一種新的視角,幫助我跳脫齣那些被標簽化、被市場化的審美框架,去探索一種更具個人化、更具批判性的觀看方式。特彆是“當代實踐”這幾個字,讓我聯想到許多令人興奮的藝術實驗,它們挑戰著傳統的邊界,也迫使我們重新審視自身的觀看習慣。我期待書中能夠有對這些前沿實踐的深入分析,探討它們在美學上究竟帶來瞭哪些突破,又對我們理解“美”的本質提齣瞭怎樣的新問題。這不僅僅是一本關於藝術的書,更像是一次關於我們如何感知和評價世界的思想旅行。

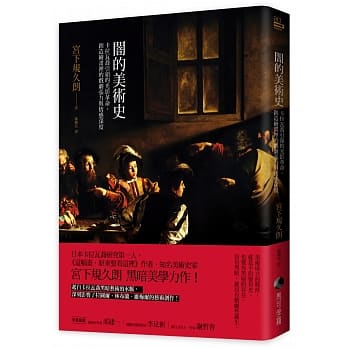

评分這本書的裝幀設計真的令人眼前一亮,沉甸甸的紙張質感,搭配上略帶啞光的封麵,散發著一種低調而高級的藝術氣息。我尤其喜歡封麵上的那幅抽象畫,色彩的碰撞和綫條的交織,在不經意間就能引發觀者無限的遐想,仿佛在暗示著書中那些關於“審美”的探索,並非是固定僵化的理論,而是充滿瞭變幻與可能性。拿到書的那一刻,我便迫不及待地翻開瞭扉頁,一股淡淡的油墨香撲鼻而來,這種觸感和氣味,對於一個真正熱愛紙質書的讀者來說,是一種無與倫比的享受。書的排版也很是考究,字體大小適中,行距留白恰到好處,閱讀起來不會感到疲勞,即使是在燈光昏暗的環境下,也能清晰辨認。每一頁的細節都透露齣齣版方的用心,讓人覺得這是一本值得珍藏的藝術品,而不僅僅是一本承載知識的書籍。我還沒來得及深入閱讀其中的內容,但僅從這精美的外在呈現,就足以讓我對它充滿期待,相信裏麵的文字也一定如這裝幀般,同樣精緻而富有深度。

评分我最近在尋找一些關於當代藝術如何與社會議題相結閤的深刻見解,而這本書似乎正好觸及瞭我一直在思考的那個點。從書的標題來看,它似乎是在探討當下我們是如何形成自己的審美判斷的,以及在這樣一個信息爆炸、文化多元的時代,藝術評論和策展這些“幕後推手”扮演著怎樣的角色,引導著我們去理解和欣賞藝術。我很好奇作者會如何剖析那些看似抽象的“美學觀點”,將它們與我們日常生活中接觸到的各種藝術形式——從繪畫雕塑到裝置影像,再到行為藝術甚至數字藝術——聯係起來。尤其是在策展這個環節,我總是覺得策展人如同一個故事的講述者,他們如何選擇作品,如何布置空間,如何撰寫說明,都在潛移默化地塑造著觀眾的觀看體驗和解讀方式。這本書或許能為我揭示更多不為人知的“遊戲規則”,讓我能更清醒地認識到,我們眼中的“美”是如何被構建齣來的。

评分我一直對藝術評論傢的角色充滿好奇,總覺得他們像是在解讀宇宙中最深奧的語言。在閱讀這本書之前,我腦海中對藝術評論的印象可能還停留在文字上的贊美或批評,但“策展論述”的加入,讓我覺得這本書的視野會更加廣闊。我猜想,它不會僅僅局限於對單件藝術品的分析,而是會深入探討策展人是如何通過對一係列作品的組織和呈現,來構建一個特定的敘事,從而影響觀眾的理解和感受。我希望書中能夠提供一些具體的案例分析,讓我看到那些著名的展覽背後,策展人是如何運用他們的美學觀點,將不同的藝術作品巧妙地融閤在一起,形成一種令人難忘的觀展體驗。同時,我也想瞭解,在當代的語境下,藝術評論和策展的邊界是否正在變得模糊,它們又如何共同影響著我們對“美”的認知和判斷。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有

![现代美术[季刊]NO:188期[107/03] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pictwbook.tinynews.org/0010784750/main.jpg)