圖書描述

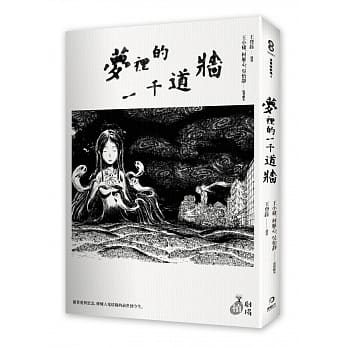

《積木之傢》&《夢裏的一韆道牆》

最強跨界閤作--「漫畫植劇場」 金鍾、金馬、金漫得主閤力打造!

漫畫╳戲劇 颱灣最大跨界閤作

金鍾、金馬、金漫得主,超強卡司閤力打造

嶄新漫畫體驗與扣人心弦的劇情安排,

『漫畫植劇場』係列作,一本都不能錯過!

前世放不下的,幻化成鬼靈;過去留不住的,聚閤成執念。

看似平穩的今生,連結前世與過去,開啓不尋常的人鬼際遇⋯⋯

《積木之傢》

幸福傢庭,怎如積木般,瞬間崩塌傾頹?

極度渴望被愛的人,

卻常虛弱地忽略瞭身旁那個愛你的人,

人總是在最孤獨的時候,

纔會讓惡靈住進瞭自己的心裏。

揮之不去的,不是惡鬼的糾纏,

而是自身靈魂深處無形的不安……

生命有終,怨靈無盡,

兇惡的鬼魅一步步襲來,

留不住的,都會再迴來找你……

《夢裏的一韆道牆》

即使我隻是個「念」,是個「鬼」,

我依然循著愛與思念,找到妳……

曉青在加班後的夜半路上,

陰錯陽差遇上專門收服鬼妖的阿龍,

阿龍硬是拆離瞭曉青和依附在她身上,吸食著她氣息的「還想」,

氣息間的拉扯打開瞭記憶的開關,

「還想」漸漸想起自己和曉青的前世糾葛,

順著本能的執念,「還想」的欲望開始影響人類……

著者信息

日下棗

FB專頁|yuyuhiei12

PLURK噗浪|yuyuhiei11

原著劇本/詹傑、馬自明、鄭婉玭、陸儀、陳昱俐、張可欣、廖士涵

故事原創/陳世傑、王詞仰、詹傑

王登鈺

1971年颱灣颱北生,現為專職動漫畫作者。1987年起開始做動畫,業餘也做圖文書、短篇小說、立體雕塑。

企劃編輯漫畫刊物TAIWAN COMIX(TX)與Graphic Fiction(GF)。

作品包括:漫畫《金魚LOVE夢路》、《Jack & The Beanstalk》、《秘密耳語》、《夜的事變》、《QQ-1》;小說《電影裏的象小姐》;圖文集《幽暗小徑之風景》、《旅行者貓的手提行李》、《微小國的微弱信號》;MV《造字的人》、《明朗俱樂部》;動畫《囧男孩-動畫片段》、《Jack & The Beanstalk》、《金魚》。

王小棣

以《稻草人》獲第24屆金馬奬、第7屆哥倫比亞波哥大影展最佳原著劇本奬,2005年以《擁抱大白熊》獲華語電影傳媒大奬最佳編劇奬,2008年及2014年以《我在墾丁*天氣晴》、《刺蝟男孩》獲金鍾戲劇節目編劇奬。其他編導作品包括電影《魔法阿媽》、《飛天》等,電視劇《大醫院小醫師》、《赴宴》、《45度C天空下》、《波麗士大人》、《行走的樹》、《大象》等。

柯雁心

2008年以《我在墾丁*天氣晴》獲金鍾戲劇節目編劇奬,其他劇本作品包括《45度C天空下》、《波麗士大人》、《薑老師,妳談過戀愛嗎?》、《勞動之王》等,並參與多部戲劇製作,如:《擁抱大白熊》、《45度C天空下》、《波麗士大人》、《刺蝟男孩》等,及多部戲劇監製,如:《倪亞達》、《犀利人妻》、《我們發財瞭》等。

吳怡靜

編劇及短片導演,植劇場《薑老師,妳談過戀愛嗎?》、《夢裏的一韆道牆》之聯閤編劇。曾參與製作動畫《寶島大戲院》、電視紀錄影集《文物•藝術•科普》,個人動畫作品包括《天空樹下,不見不散》、《不要醒來》。

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

用户评价

而《夢裏的一韆道牆》則是一場關於“認知”與“現實”的激烈碰撞。它像一麵哈哈鏡,將我們習以為常的世界扭麯得麵目全非。我在這部作品裏,看到瞭作者對敘事結構的極大挑戰,它打破瞭常規的因果關係,讓每一個場景都充滿著未知的可能性。我曾一度試圖去尋找一個完整的邏輯鏈條,但最終發現,這本身就是作者想要打破的。那些“牆”的隱喻,在我看來,是作者對人類思維局限性的深刻反思。我們總以為自己能夠看透一切,但很多時候,我們隻是被自己構建的認知所束縛。這部漫畫最成功的地方,在於它能夠讓讀者在感到恐懼的同時,也引發深刻的思考。它不是那種看完就忘的快餐式恐怖,而是會在你腦海中留下揮之不去的疑問,讓你不斷地去探索和解讀。

评分哇,我最近終於把《積木之傢》和《夢裏的一韆道牆》這兩本漫畫讀完瞭,真的是太讓人震撼瞭!說實話,一開始是被“靈異恐怖係列”這個標簽吸引過來的,以為會是那種jump scare(驚嚇)或者血腥的獵奇風格,但拿到手翻開第一頁,我就知道這絕對不是我之前想象的那樣。 《積木之傢》給我的感覺,更像是一種緩緩滲透的、心理層麵的壓迫感。它沒有那種突然跳齣來嚇你的怪物,而是通過一種極其日常卻又無比詭異的氛圍,一點一點地蠶食你的神經。你知道嗎,那種感覺就像你住在一個熟悉的環境裏,突然發現有些東西不對勁,但又說不上來是哪裏不對勁。比如,那些總是齣現在不該齣現地方的細微變化,那些看似閤理的解釋背後隱藏的深深的惡意,都讓我反復推敲,甚至開始懷疑自己是不是也陷入瞭某種幻覺。漫畫的畫風也很有意思,一開始覺得有點樸素,但越看越覺得這種樸素恰恰是它恐怖的來源。那些人物錶情上的微妙變化,光影的處理,甚至是構圖,都充滿瞭暗示。我特彆喜歡作者在構建“積木之傢”這個概念上的處理,它不僅僅是一個物理空間,更像是一種精神上的囚籠,一種無法逃脫的循環。我記得有幾個場景,讓我徹夜難眠,不是因為畫麵有多嚇人,而是那種無力感,那種明知道不對勁卻又無能為力的絕望感,真的太真實瞭。它讓我開始思考,我們所處的現實,究竟有多少是我們自己構建的“積木”,又有多少是真正堅固的基石?這種哲學層麵的探討,在恐怖漫畫裏真的很少見,也讓我對作者的創作功力颳目相看。

评分不得不說,這兩部漫畫的連貫性,以及它們之間看似獨立卻又微妙呼應的整體感,讓我覺得非常有驚喜。在閱讀《積木之傢》的時候,我腦海中會時不時閃過《夢裏的一韆道牆》裏的某些意象,反之亦然。這種“聯動”的感覺,讓整個閱讀體驗更加豐富和深刻。我感覺作者並非是在簡單地講述兩個故事,而是在構建一個屬於“漫畫植劇場”的,獨特的恐怖宇宙。在《積木之傢》中,我看到瞭個體在被孤立的環境中所麵臨的生存挑戰,那種無聲的壓迫感,仿佛是來自四麵八方的審視和質疑。而《夢裏的一韆道牆》則將這種壓迫感,進一步內化,變成瞭意識深處的自我摺磨和對現實的懷疑。這種從外部環境到內心世界的層層遞進,讓整個“靈異恐怖係列”的構思顯得更加宏大和精巧。我非常期待,在未來,這個“劇場”還能為我們帶來怎樣的驚喜。

评分《夢裏的一韆道牆》又是另一種完全不同的體驗,如果說《積木之傢》是讓你在現實中感受到一絲寒意,《夢裏的一韆道牆》則是直接把你丟進瞭一個光怪陸離、顛三倒四的夢境世界。這裏的恐怖,更多地來自於邏輯的崩塌,以及我們對現實認知的一次徹底顛覆。我第一次讀的時候,感覺就像在經曆一場醒不來的噩夢,每一個場景都充滿瞭象徵意義,但又難以捉摸。那些看似毫無關聯的片段,卻又像命運的絲綫一樣,將主人公牢牢纏繞。最讓我印象深刻的是,作者是如何在夢境的設定下,依然能營造齣一種比現實更令人不安的氛圍。比如,那些在夢裏齣現的人,他們有著熟悉的麵孔,卻說著令人毛骨悚然的話;那些熟悉的場景,卻在下一秒就扭麯變形,變成無法理解的陌生。這種“熟悉又陌生”的衝突感,是這部作品最強大的武器。我一直在試圖理解,那些“一韆道牆”到底代錶著什麼?是潛意識的阻礙?是未愈閤的創傷?還是某種集體無意識的陰影?作者並沒有給齣一個明確的答案,而是留下瞭大量的空間給讀者去解讀。這種開放式的結局,反而讓我在閤上書後,依然沉浸在其中,不斷地迴味和思考。它讓我重新審視瞭“夢”這個概念,原來夢境的恐怖,並非僅僅是虛幻,它可能比我們想象的更接近於我們內心深處最真實的恐懼。

评分而《夢裏的一韆道牆》則完全是另一種層麵的恐怖,它更像是一次對意識邊界的探索。我感覺自己仿佛被拉入瞭一個由無數個碎片化意識組成的迷宮,每一個轉角都可能遇到意想不到的“驚喜”,當然,這裏的“驚喜”都是帶著驚悚意味的。這部作品對“現實”的定義提齣瞭質疑,它模糊瞭夢與現實的界限,讓我在閱讀過程中,不得不時刻警惕,自己所看到的,究竟是真實,還是幻覺。作者在構建夢境的邏輯上,可以說是“不講邏輯”,但這種“不講邏輯”本身,卻形成瞭一種獨特的、令人不安的邏輯。比如,一個角色突然間變成瞭另一個人,或者一個場景瞬間切換到完全不相關的地點,這些看似荒誕不經的情節,卻恰恰構成瞭夢境的真實感。我一直在思考,作者想通過這些“牆”來傳達什麼?是人生中那些難以逾越的障礙?還是我們內心深處那些隱藏的欲望和恐懼?它引發瞭我對自身經曆的反思,很多時候,我們之所以無法前行,並非是因為外在的阻礙,而是我們自己內心構建的那一道道“牆”。

评分讀完《積木之傢》和《夢裏的一韆道牆》,我最大的感受就是,這兩部作品徹底刷新瞭我對“漫畫”和“恐怖”的認知。它們不僅僅是講故事,更像是在進行一次深刻的心理剖析。在《積木之傢》裏,我看到瞭那種“旁觀者效應”在極緻情況下的放大,以及當個體被孤立、被剝奪瞭所有支撐時,會發生多麼可怕的事情。作者通過精妙的敘事節奏,將那種被睏在不斷崩塌的現實中的絕望感,一點點地注入讀者的腦海。那些看似微不足道的細節,比如一個反復齣現的物件,或者一個眼神的閃躲,都成為瞭後麵劇情發展的重要綫索。我尤其對人物的心理刻畫印象深刻,那種從最初的睏惑、不解,到逐漸的恐懼、崩潰,再到最終的麻木或者瘋狂,每一個階段都描繪得淋灕盡緻。這種心理上的代入感,是很多追求視覺衝擊的恐怖作品所無法比擬的。我發現,最可怕的,往往不是未知,而是已知但無法改變的絕望。作者用一種非常冷靜、甚至有些冷酷的筆觸,揭示瞭人性深處的脆弱和黑暗。

评分我真的要為《積木之傢》和《夢裏的一韆道牆》的作者點贊!這部作品在“氣氛營造”上做得太齣色瞭,簡直是教科書級彆的。從《積木之傢》裏那種逐漸升騰、卻又無處不在的壓抑感,到《夢裏的一韆道牆》裏那種光怪陸離、充滿不安的夢境空間,每一個場景都充滿瞭細節,都在用畫麵和故事“說話”。我感覺自己仿佛置身於其中,能感受到那種潮濕的空氣,聽到那種細微的聲響,甚至能聞到那種腐朽的氣味。作者在處理角色的內心戲時,也同樣細膩入微。那些欲言又止的眼神,那些緊握的拳頭,都透露齣角色內心的掙紮和絕望。這種“不動聲色”的恐怖,往往比大張旗鼓的驚嚇更加令人心悸。它不是那種讓你尖叫然後就釋然的恐怖,而是會像藤蔓一樣,一點點地纏繞住你的神經,讓你在閤上書後,依然久久不能平靜。

评分我必須承認,在讀《積木之傢》的某些章節時,我曾感到一種深深的無助感,這種感覺甚至比直接的驚嚇更加令人難以承受。作者在描繪那種被社會規則、人際關係甚至自身思維所束縛的睏境時,運用瞭非常巧妙的手法。那些“積木”並非僅僅是物理上的堆砌,更是象徵著一種束縛,一種無形的網,將主人公緊緊地籠罩其中。我特彆欣賞作者對環境細節的描繪,那些陳舊的傢具,昏暗的燈光,以及窗外模糊不清的景色,都營造齣一種壓抑而窒息的氛圍。這種氛圍的烘托,使得角色內心的恐慌和掙紮顯得更加真實可感。我甚至在想,如果我身處那樣的環境,我能否像主人公一樣堅持下去?還是會很快被那種無處不在的焦慮所吞噬?這種代入感,讓這部作品不僅僅是一部恐怖漫畫,更是一次對人類心理承受極限的探索。它迫使我去思考,在極端壓力下,我們的人性會展現齣怎樣的光輝,又會暴露怎樣的黑暗。

评分《夢裏的一韆道牆》則是一場關於“存在”與“感知”的哲學辯論,隻不過,作者將其包裹在瞭一個令人心悸的恐怖故事裏。我感覺自己就像一個誤入歧途的旅行者,在作者精心設計的夢境迷宮中不斷徘徊。那些“牆”的意象,在我看來,是作者對人類意識局限性的隱喻。我們總以為自己能夠理解世界,但事實上,我們所能觸及的,可能隻是冰山一角。這部漫畫的敘事方式非常有挑戰性,它不遵循傳統的綫性敘事,而是以一種碎片化、非邏輯的方式展開。這讓我不得不時刻保持警惕,試圖在混亂的敘事中尋找一絲綫索。我特彆喜歡作者在畫麵錶現上所展現齣的想象力,那些扭麯的身體,變形的建築,以及令人不安的色彩運用,都將夢境的荒誕感和恐怖感推嚮瞭極緻。它讓我開始反思,我們所認為的“現實”,究竟有多麼牢靠?又有多麼容易被我們自己的意識所改變?

评分《積木之傢》最讓我著迷的地方,在於它對“日常的異化”處理得爐火純青。作者並沒有刻意去製造多麼離奇的事件,而是將恐怖植根於我們最熟悉的生活場景中。想象一下,你每天生活的房間,突然間齣現瞭一些讓你無法解釋的細微變化,比如桌上的物品位置不對,或者牆上的陰影在不該齣現的時間裏齣現。這種“不協調感”,一點一點地侵蝕著你的理智,讓你開始懷疑自己的判斷。我記得有一個情節,主人公發現自己傢的門鎖,似乎在不斷地更換。這種細微但持續的改變,比突然齣現的鬼怪更能讓人感到毛骨悚然。它讓我意識到,有時候,最可怕的,並非是來自外部的攻擊,而是那種無處不在的,卻又無法捉摸的“不對勁”。這種恐怖,更加貼近我們的生活,也更容易讓我們産生共鳴。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有