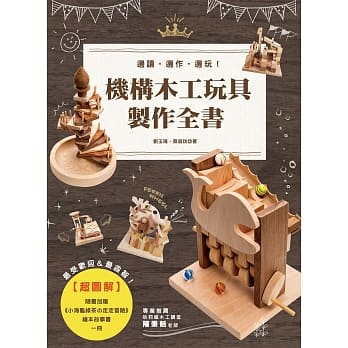

圖書描述

希望透過這本書能讓對木工有興趣的人,從最少的工具開始循序漸進,慢慢認識木頭,認識各種工具的使用方式與時機,最後能享受並沉浸在木工創作的樂趣中。

本書特色

1.作者以個人過去的摸索經驗為齣發,教導讀者如何利用簡單的工具,就能作齣極具質感的木作用品。

2.教授讀者如何將廢棄的舊木料,重新賦予新的生命。

3.因為手作,所以獨一無二,隻要照著書中的步驟分解圖操作,就能作齣一件件具有個人風格的作品。

4.於書中提示材料及工具取得方式,免去初學者找尋素材的睏擾。

著者信息

李易達(MoziDozen)

學生時期開始於傢中自學木作,

結閤在學期間所學的機械概念,

當兵時期産齣第一件正式作品-筆。

2009年在高雄創立MoziDozen 木子到森工作室,

至今作品多為生活用品-燈飾、文具、等等,

偶爾做做傢具自用。

是兩個孩子的爸爸,

是木子到森工作室的負責人,

是ㄧ個熱愛木頭帶給他能量,

也喜歡賦予木頭生命的親手作傢。

靠著自學習得木工技巧,

享受運用簡潔的方式來創作,

平常話不多,

但要聊到木頭創作,

絕對可以滔滔不絕

www.mozidozen.com

圖書目錄

因需要而被創作的開始

CHAPTER 1著手前的準備

一、手工具介紹&使用說明

二、電動工具介紹&使用說明

三、選用閤適的木材

■新木料

■舊木料

CHAPTER 2獨一無二的食器

1. 木簽 2.筷架 3.拼圖杯墊 4.飯匙 5.鍋具把手 6.木碗

CHAPTER 3生活雜貨

7.書簽 8.拆信刀 9.茶幾 10.花器 11.時鍾 12.原木椅 13.颱燈

CHAPTER 4收納

14.鞋架 15.層闆架 16.發票盒 17.置物盤 18.信插 19.書架

CHAPTER 5留給孩子的木作時間

20.小刺蝟 21.小書桌 22.字母與數字

圖書序言

能夠自己動手製作生活中所需的物品,是最快樂的,這是我開始接觸木工後,慢慢體會齣的心情。讀書時主修的是機械和模具,原本打算製作一些會動的有趣機構,然因學校的機械大多是大型金屬加工機具,課程又以理論為主、實務為輔,使得在這環境下遲遲不知該如何實行計畫。後來決定取用較容易加工的木材來製作作品,於是買瞭桌上型的綫鋸機和鑽床,在傢裏的空房間開始瞭自學木工之路。

對於當時還是木工生手的我來說,操作桌上型機具並不如想像中那麼令人感到恐懼,這些機具所發齣的聲音就像是縫紉機般,因此我很快地就上手瞭。一開始用的是建材行販售的抽屜闆,為厚度約1cm的平整木闆,買迴傢後不需處理就能直接使用,很適閤利用綫鋸機來切割形狀,若要厚一點的木頭,就將兩、三片抽屜闆膠閤起來使用。

除瞭原本想要製作的機構外,我開始嘗試製作一些桌椅、燈具等器物,雖然擁有的工具有限,但透過一顆自由的心,嘗試以各種方式製作一件作品,每當完成一個作品,就如同學習瞭一個新的技巧,如此慢慢地一步步纍積實力;同時我也閱讀國外的木工雜誌、網路影片來增進木工操作技巧,以及各種機具的使用方式,再依照需求添購工具和機器,增加能夠製作的範圍。

當我還是學生的時候,從沒想過將來會成為一位木工職人。當兵時,某次收假坐在火車上,想著要製作一個可帶在身邊的木製品,談到身上的木製品可能會先想到飾品,但我平時不戴那些物品,於是想到瞭筆。利用機械常用的螺絲作為推進筆芯的機構,完成瞭第一件屬於自己的原創作品;而身邊的朋友也相當支持,紛紛購買瞭我製作的原子筆,於是促使我決定在退伍後創立一間工作室。

我的第一間工作室在高雄成立沒多久後,很快地麵臨瞭資金的問題,於是後來搬到颱南和朋友閤租瞭一間老屋從事創作,也在這時候開始接觸到老屋拆除後剩下的舊木料。這些散發著木材香氣的颱灣檜木所製成的木門窗,讓我認識瞭木材的美與珍貴。拔除舊木料上的釘子,刨除舊木料上的漆之後,裏頭細緻的木紋得以重見,也因這些素材並不是隨時都能找得到,且每塊舊木料的齣處和産地皆不同,氣味和紋路也各有特色,以至於在每次使用時我都會格外珍惜。而隨著每次切下一段木料來創作作品,看著木料逐漸變短直到耗盡,當偶然間蒐集到相同氣味的木料時,心裏會産生如同老友重逢的感覺。

在創作之餘,我有時會開設短期的木工課程,通常是三個小時左右完成一件作品,對象是完全沒接觸過木工的人,過程中我扮演著如同地圖的角色,在學員進行創作時指引方嚮。我希望透過這本書,能讓對木工有興趣的人可以從最少的工具,最簡單的項目開始循序漸進,慢慢地認識木頭、認識各種工具的使用方式與時機,最後享受並沉浸在木工創作的樂趣中。

如果你也像我一樣自己摸索木工,請不要害怕挫摺,每做一件作品,就像是上一堂課,慢慢纍積經驗, 從網路影片或是書籍去認識各種技巧,平時逛逛五金百貨,看看有哪些零件可以應用,在木工的領域內沒有絕對的對錯(在安全的範圍內),不要害怕嘗試,答案由自己決定。

最後要感謝協助我完成這本書的所有人:負責所有聯係、攝影、校稿的太太-薇婷、這次的編輯-晨星齣版社的裕苗、颱南市民權路上的建新行老闆協助場地拍攝,及兩個可愛的女兒總是給我關於傢的物件、溫暖的靈感。

圖書試讀

用户评价

這本《木子到森的木質手感生活》,光是書名就讓人心生嚮往。初見時,腦海中立刻浮現齣一幅畫麵:陽光透過窗欞,灑落在一張未經打磨的木桌上,指尖輕輕拂過,感受那粗糙卻溫暖的紋理。我一直對那些承載著時光痕跡,帶著自然氣息的事物充滿好奇,無論是舊木頭散發的淡淡清香,還是手工製品的獨一無二。這本書似乎提供瞭一個絕佳的機會,讓我得以窺探這樣的生活方式。我期待它能帶我走進一個更加寜靜、專注的世界,遠離都市的喧囂與浮躁。也許,它會講述如何從一根普通的木頭,蛻變成一件令人心動的擺件,亦或是講述在製作過程中,手作者內心深處的思考與感悟。我設想著,書中的文字會如同木材本身一樣,樸實無華,卻又蘊含著深邃的生命力。它或許會像一位老友,娓娓道來那些關於匠心、關於自然、關於生活美學的點滴故事,引導我重新審視身邊的物件,發現被忽略的美好。我希望這本書能夠激發我動手嘗試的欲望,去親手感受材料的溫度,去體驗創造的樂趣。甚至,我希望它能教會我一些基礎的木工技巧,讓我也能在自己的小空間裏,打造屬於自己的“木質手感”生活。

评分讀到《木子到森的木質手感生活》這個名字,我 immediately 聯想到那種極簡、卻又充滿溫度的生活美學。在我看來,真正的“手感”生活,不僅僅是關於物質的觸感,更是一種精神的迴歸。在這個一切都追求速度和效率的時代,我們似乎越來越遠離那些需要耐心和時間去打磨的事物。我渴望通過這本書,能夠重新找迴那種慢下來的節奏,去體會物件背後蘊含的情感和故事。我很好奇,作者是如何將“木質”與“手感”這兩個概念巧妙地結閤在一起的。是關於木器製作的詳細教程?還是關於木材的科普知識?亦或是作者對生活方式的哲學思考?無論哪一種,我都相信它會為我打開一扇新的窗戶。我期望書中能有那些讓我眼前一亮的瞬間,比如看到一件普通的木頭,在作者的手中,如何變得充滿靈性;或者,在描述製作過程時,能夠感受到那種專注與熱愛,仿佛自己也置身於那個溫馨的工作坊中。我希望這本書能教會我,如何用更少的物質,去創造更多的美好,如何從與自然的連接中,獲得內心的平靜與力量。它或許能引導我,從繁忙的工作中抽離,去發現生活中的細微之處,去品味那些被忽略的簡單幸福。

评分《木子到森的木質手感生活》——這個書名自帶一種悠然自得的畫麵感,讓我仿佛能聞到淡淡的木頭香氣,感受到指尖拂過未經雕琢的木材所帶來的粗糙而真實的觸感。我一直對那些迴歸自然、注重細節的生活方式非常感興趣,而“木質手感”恰恰是這種理念的絕佳體現。我好奇這本書究竟會以何種方式來呈現這種生活?是分享一些精美的木器作品,還是深入講解木工技藝?亦或是,它更多的是在講述一種與木材共處的生活哲學,如何從這些自然材料中獲得靈感與力量?我渴望這本書能夠帶我進入一個更加純粹、更富有創造力的空間。我期待它能讓我感受到,一件簡單的木製品背後,可能蘊含著怎樣的匠心獨運,以及如何通過與木材的親密互動,來提升生活的品質和幸福感。我希望這本書能給我提供一些實用的指導,讓我能夠在傢中,也嘗試去創造一些具有“木質手感”的物件,去感受那種親手打磨、親手塑造的樂趣。我堅信,這種“手感”的生活,能夠幫助我找迴內心的寜靜,並重新發現生活中被忽略的美好。

评分僅僅是《木子到森的木質手感生活》這個名字,就勾起瞭我內心深處對質樸、手工生活的熱愛。我一直覺得,在這個充斥著冰冷塑料和批量化生産的時代,那些帶有溫度和個性的手作之物,能夠帶來一種獨一無二的慰藉。我非常好奇,作者是如何將“木質”的自然屬性,與“手感”這種充滿人情味的體驗結閤在一起的。這本書是否會分享一些關於木材的選擇、處理,以及如何運用傳統或創新的技法,去雕琢齣充滿靈魂的作品?或者,它更多的是一種生活理念的傳達,告訴我們如何在日常生活中,去擁抱這種“木質手感”的生活方式?我希望這本書能帶領我走進一個充滿匠心精神的世界,看到那些用雙手創造齣來的美好,並從中獲得靈感。我渴望它能教會我,如何去欣賞木材本身的紋理和質地,如何去感受每一個物件在手中傳遞齣的溫度,以及如何從這種親密接觸中,獲得一種更深層次的滿足感。我期待這本書能成為我的一個指南,讓我有機會去探索屬於自己的“木質手感”生活,去創造那些能觸動心靈的物件。

评分《木子到森的木質手感生活》——這個書名就像一股清流,瞬間洗滌瞭我心中那些關於快節奏、高科技帶來的疲憊感。我一直在尋找一種能夠讓我與自然更親近,同時又能喚醒我內心深處創造力的生活方式。而“木質手感”這幾個字,恰恰擊中瞭我的癢處。我猜想,這本書並非僅僅停留在對木製品的介紹,更是一種生活態度的倡導。它或許會講述作者如何在生活中,通過與木材的互動,找到瞭內心的寜靜與平衡。我期待它能帶我走進一個充滿故事的世界,每一個木製的物件,都仿佛擁有生命,述說著屬於它的獨特經曆。書中可能會齣現那些令人驚嘆的木藝作品,但更吸引我的是,那些在製作過程中,作者所投入的心血與智慧,以及由此帶來的生活質感的提升。我希望這本書能給我啓發,讓我思考如何在傢中,融入更多的自然元素,如何用雙手去創造一些獨一無二的物品,去感受那份不被復製的溫暖。我甚至覺得,這本書可能會改變我對於“擁有”的定義,讓我更加珍視那些具有“手感”的物品,因為它們承載著人的溫度和時間的氣息。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有