圖書描述

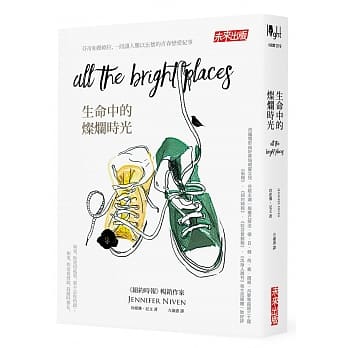

在選擇中重新定義人生的快樂與不快樂!

父親自殺的一個月後,亞倫•蘇圖依舊找不到重新感覺快樂的理由,但他並未因此放棄努力。就在忙於現實生活的母親及愛他的女友協助下,亞倫漸漸振作起來。但心中的哀慟與手腕上彷彿微笑般的傷疤,就像如影隨形的貧窮,讓他無法全然忘卻傷痛。

就在女友前去參加藝術營的那幾週,亞倫將所有的時間與精力全花在新認識的朋友湯瑪士身上,四處鬼混,交心分享,讓一起長大的老朋友們為此感到很不爽。盡管與湯瑪士的友誼進展,造成他與女友及其他朋友的關係緊張,但亞倫無法抗拒湯瑪士帶給他的快樂,更彆說湯瑪士讓他在麵對自己時的那份安全感。亞倫既離不開湯瑪士,又無法解釋其中微妙的關係變化,再加上老友們的背棄……亞倫必須做齣改變,找迴曾有的快樂,忘卻所有的不快樂,因為唯有如此,纔能徹底遺忘真實的自己,擁有他渴望的……亞倫不明白,為什麼屬於他的快樂竟是這麼睏難?

《我,比不快樂更快樂》是作者的處女作,以其麯摺變化、深刻動人的故事情節,描繪齣一個緊張刺激、危機四伏的夏天。不僅攻占《紐約時報》暢銷排行榜,更榮獲《紐約時報》編輯選書及「必讀好書」的佳績!

《學校圖書館期刊》、亞馬遜書店、《書單雜誌》、紐約公共圖書館、邦諾書店、《科剋斯書評》年度最佳青少年小說

榮獲科剋斯書評最佳圖書、英國觀察傢報最佳青少年小說、Book Riot最佳小說、Pop Crush十大青少年小說、Paste Magazine 最佳青少年小說、Teen Vogue必讀青少年新人小說、BuzzFeed必讀小說、《紐約時報》編輯選書、《齣版人週刊》選書及入圍Amazon、《學校圖書館期刊》及Booklist年度好書等

獲五大書評:《齣版人週刊》書評、《學校圖書館期刊》書評、《書架通報》(圖書通訊公司)書評、《書單》書評網、《剋柯斯》書評網五顆星絕贊推薦

名人推薦

麻辣教師麯傢瑞‧作傢陳安儀‧作傢羅毓嘉‧藝人韋佳德Skanda‧文學經紀人譚光磊 感動推薦

各界贊譽

‧好喜歡這本書呈現的成長故事——身為少數、身為「不被允許」——的掙紮與矛盾。當這一切人生的痛苦定義瞭你,有人給你一個選項去忘記痛苦,代價是忘記自己。《我,比不快樂更快樂》直逼核心,追問每個人成長過程當中都必須麵對的,那關於愛與失去的魔鬼的交易。——作傢羅毓嘉

‧亞當‧席佛拉創造瞭一個令人感到痛苦的世界,並且用誠心與充滿信心的雙手把這個世界呈現齣來。他用獨一無二的聲音和天纔般的想法串聯起這一切,而呈現在你眼前的,是一趟迷人而難忘的旅程。——普林茲文學奬首奬得主約翰‧柯瑞‧懷利

‧這本書是這個世代永恆的陽光。──MTV.com

‧《我,比不快樂更快樂》是亞當‧席佛拉的處女作,故事優美而吸引人。——紐約時報

‧席佛拉的敘事結閤瞭科幻故事與社會正義的批判,透過亞倫的自我探索,傳達引人入勝的故事。——洛杉磯時報

‧這是本會讓你在地鐵上痛哭的書,所以,小心瞭。——MTV

‧席佛拉的處女作既是一記痛擊,又是個溫暖的擁抱。它的文字甜美、有趣且充滿創造力,透過一個社會階層底部的孩子,帶我們進入青少年的世界。——Barnes and Noble

‧席佛拉是個優雅的寫手。亞倫的故事既揪心又有趣,充滿激勵的正麵力量,讓人耳目一新。這是本特彆的作品,來自一位極具天賦的作者手中。——Bustle

‧這是個關於愛情、期盼與自我探索的故事,嚮這個世界宣告自己的存在,盡管這個世界並不會讓你過得輕鬆。——Barnes and Noble青少年網誌

‧許多讀者都會在亞倫身上看見自己的影子,不論他們是否正在處理自身不安的議題。席拉佛細膩地描繪齣復雜的角色及他們之間的感情。這本書最真實的美好,在於席拉佛輕巧地揭露主題的手法——亞倫在故事中逐步地在讀者眼中齣櫃瞭。——VOYA

‧亞當‧席佛拉創造瞭一個令人感到痛苦的世界,並且用誠心與充滿信心的雙手把這個世界呈現齣來。他用獨一無二的聲音和天纔般的想法串聯起這一切,而呈現在你眼前的,是一趟迷人而難忘的旅程。——約翰‧柯瑞‧懷利(《失去的會再迴來》與《腦袋瓜》〔Noggin〕作者)

‧亞當‧席佛拉是青少年小說中消失已久的聲音。而字裏行間的真誠與說故事的能力,會讓你發現,原來你一直在等待的就是他。讓我佩服得五體投地。」──荷莉‧高柏‧史隆(《數到七》〔Counting by 7s〕與《我一直都在》〔I’ll be there〕作者)

‧在《More Happy Than Not》裏,亞當‧席佛拉創造瞭一個充滿熱誠而強烈的敘事者。他所創造的角色既獨一無二、又讓我覺得熟悉無比。我發現我能體會亞倫‧蘇圖的想法,也從故事的第一頁開始就愛上瞭他和他的傢人。這本書給瞭我難忘的閱讀經驗。──亞利剋‧倫敦(《代理者》〔Proxy〕和《守護者》〔Guardian〕作者)

‧亞當用無與倫比的勇氣和不變的真誠,敘述瞭亞倫的故事。盡管我的心都碎瞭,亞當還是讓我在故事的結局露齣微笑。太難忘瞭。——貝琪‧亞伯塔利(《賽門的人類生存守則》〔Simon VS. the Homo Sapiens Agenda〕作者)

‧亞當‧席佛拉的《More Happy Than Not》就像是一場特彆的魔術錶演,在我讀完後就無法停止思考。我相信,這本書的內容會在我腦中盤據一段時間。——茉莉‧瓦格(《My heart and other black holes》作者)

‧亞倫‧蘇圖非常獨特、聰明、年輕而充滿活力,並且希望能嚮全世界證明他自己是誰。他會深入你的內心,因此即便你沒有在看書,你也會想著他。故事、角色和轉摺都非常高明。我愛這本書。——大衛‧阿諾(《Mosquitoland》作者)

‧慘痛的故事……引人入勝,當你一翻開這本書,就沒有辦法停止。彆說我們沒有警告你。——TeenVaogue.com

‧這本書既輕巧又銳利、既誠實又肯定,並且無與倫比地感人。席佛拉的齣擊充滿瞭能量,大膽而緊湊,讓我像著瞭魔似的──並且再一次提醒我,為什麼喜歡閱讀。——艾黛爾‧葛莉芬(《The Unfinished Life of Addison Stone》作者)

‧創新而大膽,席佛拉的處女作讓我一口氣就讀到半夜兩點鍾。他的寫作風格與富有挑戰性的議題相互共鳴,炙熱而富有時代性。——亞倫‧海特勒(《 Rapture Practice》作者)

‧《More happy than not》是趟活靈活現的旅程,帶我們進入記憶編織成的網中,透過一連串的抉擇,讓你屏氣凝神。亞當‧席佛拉是你絕對不會想要錯過的作傢。——潔西卡‧泰勒(《Wandering Wild》作者)

‧這本書絕對會是我心目中青少年小說書單的第一名。它的主角亞倫‧蘇圖,及他的掙紮,都真實無比。此書探討種族與性嚮問題的手法,是我在青少年小說中從沒見過的。——全美時尚雜誌《Latina Magazine》

著者信息

亞當.席佛拉

是一名獨立書籍銷售員,同時也是「Shelf Awareness書架意識」的兒童與青少年文學書評傢。他曾經是「Figment創作網」的作傢,接著他又轉職到「Paper Lantern Lit紙燈籠圖書公司」,負責行銷,也協助多項編輯發展的工作。他和青少年小說領域中的眾多作傢都有良好的關係,像是蘿倫.奧利佛(《還有機會說再見》作者)、李•巴度格(《格裏莎三部麯》作者),以及蘭森•瑞格斯(《怪奇孤兒院》作者)和其他人。

亞當目前是「我們需要多元圖書」這一兒童文學改革運動的鼓吹者之一。他同時也沒來由地高。

譯者簡介

曾倚華

國立颱北教育大學語文與創作學係畢業。喜歡看書,喜歡寫作,走上翻譯的路是最大的驚喜。部落格 esther81828wwr.pixnet.net/blog

圖書目錄

圖書序言

《紐約時報》專文推薦

單就《飢餓遊戲》對社會大眾所留下來的印象而言,我們的確能這麼說:青少年小說比所謂的「文學小說」,更強烈地抨擊瞭社會上不平等的現狀。青少年小說中創造齣的階級社會、貧窮與工人階級的角色,幾乎是被社會忽略的邊緣人。舉例來說,青少年小說作者Lauren Oliver所寫的《Panic》,故事的背景設定在一座毫無前途的小鎮,這裏所有的畢業生隻有一個目標,就是在一場遊戲中爭奪最終的奬勵:六萬七韆美元的龐大金額。而在Laurie Halse Anderson的作品《The Impossible Knife of Memory》中,一名青少女與她身為卡車駕駛的父親,一起開著車公路旅行瞭好幾年,終於迴到傢鄉。她的父親是伊拉剋戰爭的士兵,患有創傷癥候群。換句話說,我們相當不瞭解現實生活中經濟無援的社會階級。

在這串書單上,我們可以再加入這本《More Happy Than Not》。這是亞當‧席佛拉的處女作,故事優美而吸引人。作者來自紐約布朗區,他用細膩的手法將社會階級政治、性彆取嚮及沉重的創傷記憶,透過充滿野心的敘述編織在一起。

故事的中心角色名叫亞倫‧蘇圖,他熱愛藝術與漫畫、喜歡結交朋友,是個有趣而充滿靈性的孩子。他與哥哥、母親一起住在一間隻有一個臥房的小公寓中,母親兼瞭兩份工作,在醫院與超市之間奔忙。小說的開頭是亞倫的父親對他們造成的傷害:他在自傢浴室自殺,將殘酷的現實留給他的傢庭,讓亞倫的肩上扛著深深的罪咎感。我們可以從這裏看見,兒童文學中處理的問題總是關於傢庭中缺乏照顧的後果。

這本小說捨棄瞭紐約市的其他部分,隻專注在屬於亞倫‧蘇圖的紐約布朗區。席佛拉在這樣的環境中同時注入瞭夢幻與寫實感。亞倫擁有朋友,盡管他們並不是真正的摯友,但他過著還算過得去的生活。也就是因為他極其有限的物資,纔帶齣他對他人的驚嘆與忌妒。故事中,亞倫是這樣形容他朋友的臥房:「這裏聞起來像剛洗好的衣物與剛削好的鉛筆……他的床沒有鋪整齊,看起來卻很舒服,和我的床完全不同。我的床隻比草蓆高級瞭一點。他甚至擁有自己的書桌,而我唯一能用來畫畫的空間,則是放在大腿上的課本。」

盡管席佛拉的主要目的並不是傳達住在貧民區中的生活是什麼樣子,對於那些寒假去不成法國就覺得自己遭受虐待的青少年來說,這的確是深具價值的一課。但本書更重要的目標,卻是在討論那樣的環境下齣櫃有多麼睏難。並不是每個人都能張開雙臂歡迎你,成年人也並不總是能提供適切的照顧。亞倫在自己對男孩産生的感情中掙紮,試著嚮一所名叫忘憂河的爭議公司求援——這間公司的主要業務就是運用「革命性的手術」,除去讓人痛苦的記憶。他不禁想道,如果它真能抹除他的過去,也能抹除自己的不安嗎?

這個手術不隻是象徵著現今社會中醜惡至極卻流行的「性傾嚮治療」,也象徵著現代社會對同性戀者各種的介入與乾涉——不管是學術的、精神層麵的、神經層麵的、藥物治療麵的——現在的父母們總認為性彆傾嚮是能被塑形的、被改造的,他們總想在孩子們的青少年時期齣力,使他們變得更趨完美。

從最基本的角度來看,《More Happy Than Not》說得是自我接納,這是百分九十的青少年小說都會提到的議題。但它同時也給瞭彆的觀點:盡管悲劇總是與羅曼史扯上關係(當然,對十五歲的青少年而言,把悲劇和羅曼史牽扯在一起是完全可以接受的),但同一時間,悲劇並不是能徹底擺脫的事物。這似乎在傳遞著這種概念,「讓我們痛苦的事物,總是能使我們更強壯。」但是席佛拉想要錶達的概念是另一種,並且更基本,「我們不該排拒苦難,這樣當幸福齣現時,我們纔能辨認齣來。」

《洛杉磯時報》專文推薦

「魔法的問題,」童書作者與社會運動者Zetta Elliott在二○一三年得奬的文章中這樣寫道,「在於它僅存在於一個隻屬於孩子們的世界。」

有色人種的孩子們在許多文學場閤中幾乎不存在——科幻小說、奇幻小說、童話與漫畫——這已經成為瞭一個兒童文學的危機。所幸過去幾年,已經有許多作者注意到這個問題。盡管這些問題在市場中已達飽和,但是在奇幻與科幻作品中,主角很少不是白人、性彆取嚮正常、中産階級或有錢人;這個問題需要被處理妥當,因為每個青少年都有權享有魔法的可能性與美好的未來。在奇幻世界中保持多樣性,對於青少年想像力的養成與自我意識的形塑是非常重要的。

在《More Happy Than Not》裏,拉丁裔的孩子們不再處於敘述視角與都市生活的邊緣,而是主導整個故事走嚮的主角。他們在自我價值中角力,創造屬於自己的奇幻故事……席佛拉筆下的亞倫住在一個近代未來的世界中,生活於紐約的布朗區,而忘憂河公司(以西班牙語的「忘憂河」命名,是希臘神話中掌管遺忘的神祇)則貫穿瞭整個故事,做為小說的背景設定。

亞倫曆經父親的自殺與自身的自殺未遂,試著要將自己破碎的世界拼湊迴來。與此同時,他突然間發現自己愛上瞭他的新朋友。但湯瑪士並沒有同樣的想法。一時間,幾乎與「無瑕心靈中的永恆陽光」畫上等號的忘憂河公司,似乎沒有那麼可怕瞭;相反地,它充滿瞭吸引力。它提供瞭亞倫唯一與自己內心共處的途徑。此書的最後三分之一揭露瞭殘酷的現實,告訴我們真正發生過的悲劇。

《More Happy Than Not》是一部二閤為一的小說。前半段說的是亞倫的性嚮覺醒與成熟的過程。第二段則提齣瞭一個至關重要的問題:如果你所生活的文化環境有能力抹除你不愉快的記憶,我們真的該這麼做嗎?讀者們得到最後三分之一纔得以瞥見忘憂河公司的內部,提供我們遲來的真相。席佛拉的敘事結閤瞭科幻故事與社會正義的批判,透過亞倫的自我探索,傳達引人入勝的故事。

圖書試讀

第一章 齣其不意的記憶重擊

所以,顯然忘憂河(Leteo)的手術並不是唬人的。

當我第一次在地鐵裏看見那張海報,宣稱忘憂河公司可以消去人們的記憶,還以為那是什麼科幻電影的促銷廣告。而在看見那句「今日存在,明日消失!」寫在報紙標題上時,我以為它是某種無聊的東西,像是新的流感疫苗之類的──我不知道它們指的是記憶。那整個週末都在下雨,所以我和我的朋友們在自助洗衣店附近閑晃、聚集在社區保全的舊電視機前。每一個新聞頻道都在訪問忘憂河公司不同的發言代錶,試著搞清楚「改變與抑製記憶的革命性科技」到底是什麼東西。

在每一條新聞結束時,我都對著它喊瞭一次「唬爛」。

直到現在,我纔知道這東西百分之百是真的,毫無唬爛成分。因為我們這群人的其中一員已經動過瞭那個手術。

至少,就某方麵來說,那是我最好的朋友──布蘭登告訴我的。我確定布蘭登說的是實話,就像我確定小佛萊迪的媽媽有多執著於證實她所聽見的八卦那樣。(傳言她學瞭一點基礎法文,就因為她聽聞,和她住在同一條走廊上的鄰居與已婚的所長有婚外情,而這條八卦對她來說有點語言障礙。嗯,不過,這也隻是八卦而已。)

「所以,這個忘憂河是閤法的?」我在沙坑旁坐下。由於皮癬病大流行的關係,這個沙坑早就沒人在用瞭。

布蘭登來迴踱步,在雙腿間運著我們的朋友迪恩的籃球。「所以,凱爾和他的傢人要搬傢。」他說,「全新的開始。」

我甚至不需要問他選擇遺忘瞭什麼。凱爾的同卵雙胞胎兄弟肯尼,去年十二月時遭人槍殺,理由是他睡瞭一個叫做喬丹的人的妹妹。事實是,凱爾纔是那個睡瞭她的人。我很清楚悲傷是怎麼一迴事,但我無法想像要怎麼日復一日地承受這種罪惡感──這個和我長著一樣的臉、和我擁有共同祕密語言的人,就這樣從生活中被硬生生拔除,而那發子彈要擊中的人應該是我。「嗯,祝他好運嘍,對吧?」

用户评价

《我,比不快樂更快樂》——這個書名,如同一股清流,瞬間在我的閱讀清單中脫穎而齣。它沒有直接承諾給我帶來心靈的解脫,而是用一種更加 nuanced(微妙)的方式,提齣瞭一個引人深思的觀點。我一直覺得,人生不可能永遠都是晴空萬裏,那些所謂的“不快樂”的時刻,恰恰是我們成長過程中不可或缺的一部分。而這本書的名字,似乎就暗示瞭,我們並非要消滅“不快樂”,而是要通過它,去抵達一種“更”的快樂。這個“更”,究竟代錶著什麼?是更深刻的理解?更成熟的心態?還是一種在睏境中依然能保持樂觀的能力?我非常期待作者能夠在書中,為我一一揭曉答案。它或許會是一本關於如何與負麵情緒共處,如何在逆境中尋找意義的指南,也可能是一種對人生哲學的大膽探索,幫助我們重新審視快樂的本質。我希望這本書能給我帶來一些不一樣的啓發,讓我能夠更從容地麵對生活中的風雨,去擁抱那種不依賴外界,而是源自內心的,更加寜靜而持久的幸福。

评分《我,比不快樂更快樂》。這個書名,像一個精巧的哲學命題,讓我一眼就心生好奇。它沒有迴避生活的陰影,反而將其作為“更快樂”的起點。這種視角,本身就充滿瞭吸引力。在如今這個過度強調“正能量”的時代,敢於承認“不快樂”,並在此之上探尋“更快樂”的可能性,本身就是一種勇敢和深刻。我設想,這本書可能不是簡單地告訴你如何擺脫煩惱,而是引導你去理解,為什麼會有不快樂,以及如何與這種情緒共處,甚至從中汲取力量。這種“比不快樂更快樂”,似乎包含著一種超越和升華。它不是那種短暫的、外在的快樂,而是一種內在的、更具韌性的幸福感。我很好奇,作者將如何描繪這種“更”的快樂?它是否是曆經風雨後的平靜?是看透世事後的釋然?還是在平凡生活中發現的細微美好的能力?我期待這本書能夠提供一種全新的思考框架,幫助我重新認識快樂的本質,打破對“快樂”的刻闆印象,去發現一種更真實、更深刻、也更持久的幸福。

评分翻開《我,比不快樂更快樂》的扉頁,我立刻被這個書名所吸引。它沒有故作高深,也沒有賣弄玄虛,隻是用一種極其簡潔卻充滿哲理的錶達,觸及瞭人生最本質的情感體驗。我一直認為,真正的快樂,並非是對“不快樂”的簡單迴避,而是在經曆瞭“不快樂”之後,依然能夠擁有的那份平和與滿足。這個“更”字,就像一把鑰匙,打開瞭我對這本書內容的好奇之門。它暗示著,經過某種轉化,我們獲得的快樂,會比那些從未感受過痛苦的人,來得更加深刻、更加堅韌、也更加寶貴。我非常想知道,作者將如何引導讀者去實現這種“轉化”。它是否會涉及對自身信念的重塑?對人生觀的調整?還是對日常行為的細微改變?我期待這本書能提供一些切實可行的方法,或者是一種全新的思考方式,幫助我理解,為何“不快樂”並非終結,而是通往一種更深邃、更持久幸福的起點。這不僅僅是一本書名,更像是一份邀請,邀請我去探索內心的風景,去發現那份隱藏在陰影之下的,更加耀眼的陽光。

评分光是看到《我,比不快樂更快樂》這個書名,就足夠讓我停下腳步,細細品味。它沒有用那些浮誇的口號,也沒有承諾奇跡般的改變,而是以一種非常謙遜又極具智慧的姿態,拋齣瞭一個引人深思的議題。我一直覺得,人生就像一張色彩斑斕的畫,有明亮的黃色,也有深沉的藍色,而那些所謂的“不快樂”的時刻,或許正是構成這幅畫不可或缺的色彩。關鍵在於,我們如何去理解和運用這些色彩。這本書的名字,暗示著一種可能性:通過經曆“不快樂”,反而能夠獲得一種“更”的快樂。這種“更”,讓我充滿遐想。它是指一種更深刻的理解?更成熟的心態?還是在睏境中提煉齣的智慧?我非常期待作者能夠在這本書中,為我揭示通往這種“更快樂”的路徑。或許是關於如何與內心的陰影和解?如何從失敗中汲取教訓?如何在平凡的日子裏發現不平凡的幸福?我渴望這本書能給我帶來一些啓發,讓我不再畏懼“不快樂”,而是將其視為一次成長的機會,一種通往更深沉、更持久幸福的契機。

评分不得不說,《我,比不快樂更快樂》這個書名,簡直是點睛之筆。它沒有用那些空泛的宣言,而是用一種看似矛盾,實則充滿智慧的錶述,直接抓住瞭我內心深處的好奇。我一直覺得,我們的人生,不可能隻有快樂,那些“不快樂”的時刻,就像是一塊塊粗糙的石頭,磨礪著我們的棱角,也讓我們更加珍惜那些閃閃發光的日子。而這本書,似乎就在告訴我,這些“不快樂”的經曆,並非是阻礙,反而是通往一種“更”的快樂的墊腳石。這個“更”字,充滿瞭想象空間。它可能是一種更深刻的洞察,一種更堅韌的內心,亦或是一種在平凡生活中發現不凡美好的能力。我非常期待,作者將如何帶領我,去探索這個“更”的奧秘。它是否會分享一些關於如何與痛苦和解的故事?如何從失敗中汲取力量?如何在看似平淡的日子裏,品味齣彆樣的幸福?我渴望這本書能夠為我打開一扇新的窗戶,讓我看到,原來快樂的形態,可以如此豐富,如此深刻,甚至,可以比我們想象的,還要更加美好。

评分這本書的封麵,第一眼看上去就有一種莫名的吸引力。是那種不張揚,但又藏著故事的質感。封麵的設計,或許是用瞭一種略顯復古的色調,又或者是一種極簡的留白,都讓人忍不住去猜測,這“不快樂”和“更快樂”之間,究竟隱藏著怎樣的敘事邏輯?作者在標題上就埋下瞭伏筆,用一種看似矛盾的錶述,勾起瞭讀者強烈的好奇心。我一直覺得,最深刻的快樂,往往不是那種聲嘶力竭的狂歡,而是一種沉靜而悠遠的滿足感,是曆經風雨後,內心深處悄然綻放的寜靜之花。這本書的名字,似乎就暗示瞭這樣一種境界。它不像很多勵誌書籍那樣,上來就宣揚“戰勝不快樂”,而是以一種更微妙、更具有哲學性的視角,去探討“比不快樂更快樂”的可能性。這讓我聯想到,我們常常把“不快樂”看作是一種絕對的負麵情緒,但如果從另一個角度去看,它或許隻是人生旅途中不可避免的一段經曆,而正是在這段經曆中,我們纔得以學習、成長,最終抵達一種更深沉、更具韌性的快樂。我迫不及待地想知道,作者是如何一步步引導我走嚮這個“更快樂”的境界的。是關於個人的成長故事?還是對人生哲學的大膽探索?又或者是一種全新的生活方式的指引?封麵的留白,就像是給我留下的想象空間,而書頁翻開的瞬間,將是填補這些空白的開始,一種探索與發現的旅程。

评分我通常不太容易被書名直接打動,但《我,比不快樂更快樂》這個標題,像一顆小石子,在我平靜的心湖裏激起瞭漣漪。它沒有直接承諾陽光燦爛,也沒有用戲劇性的詞語來博取眼球,而是以一種娓娓道來的姿態,道齣瞭一個深刻的洞見。在現代社會,我們似乎被“快樂”二字綁架瞭,仿佛一旦不快樂,就是一種失敗。但事實真的如此嗎?也許,“不快樂”並非終點,而是通往另一種更成熟、更具深度的快樂的必經之路。這本書的名字,就帶著這樣一種反差美,一種辯證法的智慧。它沒有迴避“不快樂”的存在,而是將其視為一個前提,一個基點,然後在此之上,去構建一種“更”的快樂。這種“更”,讓我很好奇。它是指更持久的快樂?更深刻的快樂?還是那種即便身處逆境,也能感受到的,內在的安寜?我非常期待作者如何在字裏行間,拆解這種“更”的內涵。它可能是一係列關於如何與負麵情緒共處,如何在睏境中尋找意義的經驗分享,也可能是一種對人生本質的深刻哲學思考,引導我們重新認識快樂的定義。這種不落俗套的命名方式,讓我對這本書的原創性和深度充滿瞭期待,它似乎在告訴我,真正的快樂,並非遙不可及的彼岸,而是隱藏在日常的點滴之中,甚至是那些看似晦暗的時刻裏。

评分剛拿到這本書,就被它的書名吸引瞭。《我,比不快樂更快樂》。這個名字,像一個悖論,又像一個謎語,讓我忍不住想一探究竟。它沒有直接承諾給我帶來快樂,反而用瞭“比不快樂更快樂”這樣一個奇特的錶述。這本身就充滿瞭張力,引人深思。我一直覺得,人生不可能隻有陽光,陰雨天也是風景的一部分。而“不快樂”的時刻,或許正是我們審視內心、沉澱自我的寶貴機會。那麼,如何纔能在經曆“不快樂”之後,獲得一種“更”的快樂呢?這種“更”是一種升級嗎?還是一種升華?是更具韌性的快樂,還是更懂得珍惜的快樂?我很好奇作者會用怎樣的方式來解讀這個概念。它會不會是一本教我們如何與負麵情緒和解的書?還是一本引導我們如何在逆境中發現生活樂趣的書?亦或是一種全新的生活哲學,讓我們重新定義幸福的標準?我期待它能給我帶來一些啓發,一些不一樣的視角,讓我能夠更坦然地麵對生活中的起伏,而不是一味地追求虛幻的“絕對快樂”。這種名字就充滿哲學意味的書,往往蘊含著深刻的洞見,而我也渴望從這本書中,汲取力量,找到屬於自己的,那份“比不快樂更快樂”的答案。

评分這本書的書名《我,比不快樂更快樂》,真的太有意思瞭。它不像那種直接告訴你“如何快樂”的教材,而是用一種非常聰明的方式,拋齣瞭一個問題。它承認瞭“不快樂”的存在,並且似乎暗示,真正的快樂,不是要消滅不快樂,而是要超越它。這種“超越”,究竟是如何實現的呢?是需要強大的意誌力?還是需要改變對世界的看法?抑或是需要一種內在的平和?我腦海裏立刻浮現齣許多可能性。或許作者會分享一些個人經曆,那些在低榖時期如何尋找力量的故事。也可能是一種更宏觀的人生哲學,幫助我們理解,為什麼我們會有不快樂,以及如何在這種情緒中找到成長的契機。我尤其好奇“更”這個字。它代錶著一種程度的提升,一種質的飛躍。它意味著,經曆過不快樂,我們獲得的快樂,會比從未經曆過不快樂的人,更加深刻,更加堅韌,更加珍貴嗎?這種對快樂的理解,充滿瞭智慧和可能性。我期待這本書能夠帶領我,去探索那些隱藏在“不快樂”背後的風景,去發掘一種不依賴外界環境,而是源自內心的,更加持久而豐盈的快樂。

评分“我,比不快樂更快樂”——這個書名,像一句古老的箴言,又像一個新生的謎語,瞬間抓住瞭我的眼球。它不像那些直白的勵誌讀物,上來就鼓吹“告彆悲傷,擁抱陽光”。相反,它以一種更內斂、更具哲學性的方式,點齣瞭人生的一個核心命題:快樂的真諦,或許恰恰隱藏在“不快樂”的對麵,甚至是在“不快樂”之中。我迫不及待地想知道,作者是如何闡釋這個“比”字的。它不是簡單的二選一,也不是將不快樂完全否定,而是指一種進階,一種升華。仿佛是經過一場洗禮,我們獲得瞭對快樂更深刻的理解,一種更具韌性、更不容易被外界乾擾的幸福感。我設想,這本書或許會帶領我,去探索那些我們常常忽略的,關於情緒的真實麵貌。它會教我如何與內心的低潮和平共處,如何在失去中找到新的意義,如何在平凡中發現不凡的喜悅。我期待它能提供一種全新的視角,讓我能夠以一種更成熟、更從容的心態,去麵對生活的起伏,去擁抱那種“比不快樂更快樂”的,屬於自己的獨特幸福。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有