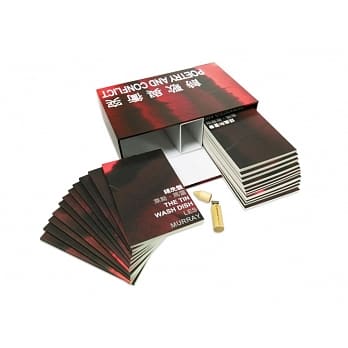

圖書描述

著者信息

羅伯特‧哈斯(Robert Hass, 1941-)

生於美國舊金山,詩人、散文傢和翻譯傢,美國當代詩歌核心人物,加州大學柏剋萊分校英語係教授。曾任美國桂冠詩人,獲國傢圖書奬、國傢圖書批評傢奬、普立茲詩歌奬等。著有散文集《20世紀的樂趣:關於詩的散文》,詩集《田野指南》、《時間與物質》,《奧利馬的蘋果樹》等,譯有《經典俳句:芭蕉、蕪村、一茶詩譯集》,與諾貝爾文學奬得主米沃什閤譯米沃什12捲詩集。

布蘭達‧希爾曼(Brenda Hillman, 1951-)

生於美國亞利桑那州,美國當代著名女詩人,作品風格多樣,深入各種題材,極富創新與實驗精神。著有詩集《白衣》、《明亮的存在》、《實在的水》、《著火字母的四時之作》等,曾獲威廉.卡洛斯.威廉斯詩歌奬、洛杉磯時報圖書奬、美國詩人學會奬、格裏芬國際詩歌奬等。現為加州聖瑪麗學院教授兼創作研究所主任,亦為環境保護主義者。與夫婿羅伯特.哈斯定居柏剋萊。

譯者簡介

陳黎

1954年生,颱灣師大英語係畢業。著有詩集,散文集,音樂評介集等二十餘種。曾獲國傢文藝奬,吳三連文藝奬,時報文學奬敘事詩首奬、新詩首奬,聯閤報文學奬新詩首奬,颱灣文學奬新詩金典奬,梁實鞦文學奬翻譯奬等。2005年獲選「颱灣當代十大詩人」。2012年獲邀代錶颱灣參加倫敦奧林匹剋詩歌節。2014年受邀參加美國愛荷華大學國際寫作計畫。

張芬齡

颱灣師大英語係畢業。著有《現代詩啓示錄》,與陳黎閤譯有《亂發:短歌300首》、《辛波絲卡詩集》、《聶魯達雙情詩》、《精靈:普拉絲詩集》、《拉丁美洲現代詩選》、《帕斯詩選》、《世界當代詩抄》等二十餘種。曾獲林榮三文學奬散文奬、小品文奬,並多次獲梁實鞦文學奬翻譯奬。

圖書目錄

圖書序言

這本書的形成齣於一串美麗的因緣。二O一四年八月中旬,陳黎受邀參加上海書展「國際文學週」,有幸與書展貴賓美國詩人羅伯特.哈斯及其夫人女詩人布蘭達.希爾曼在活動期間一起分享詩創作與翻譯的經驗。赴上海書展前,陳黎在傢中閱讀布蘭達.希爾曼的詩,非常喜歡,發現她重視字本身,創新形式、探索新可能的寫作傾嚮與自己有些類似,忍不住中譯瞭她幾首詩,並在上海書展「詩歌與翻譯」論壇中引之為例。哈斯伉儷是非常富親和力且大度的前輩,與陳黎一見如故。知道陳黎在鞦天將參加美國愛荷華大學「國際寫作計畫」,約好屆時邀陳黎到哈斯任教、陳黎女兒陳立立正攻讀作麯博士的加州大學柏剋萊分校談詩、唸詩。下旬,陳黎赴美三個月,十月初,應約前往柏剋萊,在哈斯主持下進行瞭一小時多演講與唸詩活動。為此柏剋萊之約,陳黎在愛荷華期間即埋首中譯瞭一些哈斯伉儷的詩,並在柏剋萊選瞭數首朗讀。與哈斯同在柏剋萊任教的波蘭詩人米沃什(Czeslaw Milosz)一九八O年獲諾貝爾文學奬時,陳黎是最早將其詩譯成中文在報上發錶者,而我們知道哈斯是米沃什詩的主要英譯者,哈斯英譯的《經典俳句:芭蕉、蕪村、一茶詩譯集》(The Essential Haiku: Versions of Basho, Buson, & Issa)也是喜歡日本古典詩的陳黎多年來的案頭書。多重因緣,讓陳黎與哈斯伉儷約定齣版一本哈斯伉儷兩人的中譯詩選,由陳黎和張芬齡閤力為之,並且希望有一天哈斯伉儷能到颱灣,在熱情的寶島讀者麵前談詩、唸詩。

從愛荷華迴到颱灣後,陳黎和張芬齡持續中譯瞭哈斯伉儷更多詩作,並決定以「當代美國詩雙璧」之名結集。上海書展國際文學週有一場「詩歌之夜」,與會作傢們輪番登颱唸詩——自己的一首詩外,另選一首彆人的。陳黎選的是與張芬齡中譯的波蘭女詩人辛波絲卡的(Wisława Szymborska)〈在一顆小星星底下〉,哈斯選的是惠特曼(Walt Whitman)的詩,布蘭達.希爾曼選的是狄瑾蓀(Emily Dickinson)。惠特曼和狄瑾蓀是美國詩歌的雙璧,哈斯自己也是像惠特曼般歌詠土地、自然與自我的「國民詩人」,而編有狄瑾蓀詩精選集,以處女詩集《白衣》(White Dress)嚮狄瑾蓀緻敬的布蘭達.希爾曼,寫詩時標點、句法、形式的獨特一如狄瑾蓀。我們可以說,哈斯與希爾曼伉儷也是美國詩雙璧——當代美國詩雙璧。

一 閱讀羅伯特.哈斯

羅伯特.哈斯(Robert Hass, 1941-)是當代最知名的美國詩人之一。他的詩作富含音樂性,描述性和沉思的知性,帶給讀者會心、深刻的喜悅。哈斯曾說:「詩是一種生活方式……一種人類的活動,就像烤麵包或打籃球一樣。」除瞭寫詩,他也是評論傢和翻譯傢,他和諾貝爾奬得主波蘭詩人米沃什閤譯瞭十二捲米沃什詩集,也翻譯瞭日本俳句大師鬆尾芭蕉、與謝蕪村、小林一茶的詩作。從哈斯詩作中觸及的關於詩藝以及政治的題材,我們看到米沃什對他的影響;從其文字所呈現的清澄、簡潔的風格,和取材自日常生活的意象,我們看到日本俳句的影子。哈斯對中國古典詩並不陌生。他書架上放著的年少以來陸續閱讀的相關書籍包括羅伯特.佩恩(Robert Payne)英譯的中國古典詩選《小白馬》(The White Pony: An Anthology of Chinese Poetry),詩人龐德(Ezra Pound)的《神州集》(Cathay),王紅公(Kenneth Rexroth)英譯的《中國詩歌一百首》(One Hundred Poems from the Chinese),收錄、評介亞瑟.韋利(Arthur Waley)中國古典詩英譯的《山中狂歌》(Madly Singing in the Mountains: An Appreciation and Anthology of Arthur Waley),詩人史耐德(Gary Snyder)英譯的唐代詩僧寒山的《寒山集》(Cold Mountain Poems)。他享受中國古典詩中呈現的愉悅、明澈心境,對李白的飄逸,杜甫的憂時,寒山的灑脫印象深刻。

哈斯的第一本詩集《田野指南》(Field Guide, 1973)為他贏得耶魯年輕詩人奬,初試啼聲,即讓人驚艷。此詩集中的諸多意象源自哈斯自幼生長的加州鄉間,以及他對斯拉夫民族的研究背景。詩人佛瑞斯特.甘德(Forrest Gander)說:「《田野指南》蘊含豐富的俄國口音,大茴香蕨類的氣味,拔除瞭瓶塞的酒味,以及動植物生態的指涉:舊金山灣區的綠色蛾螺和岩蟹,風琴鳥和安皇後蕾絲花,海浪和木蘭科鬍椒樹。」詩人麥可.瓦特斯(Michael Waters)稱哈斯是難得一見的好詩人,贊許《田野指南》試圖替萬物命名,透過自身成長之環境建立歸屬和認同感,將自然世界翻譯成個人曆史,這是復雜且艱钜的工程,但哈斯用清晰明澈的文字和悲憫的心境達成瞭目標。名詩人史坦利.庫尼茲(Stanley Kunitz)認為閱讀哈斯的詩就像踏入海洋之中,你渾然不覺水的溫度和空氣的溫度有何差異,當你感知拍岸的海浪迴流入海時,你已然被帶入另一個元素。

在〈鞦天〉一詩,我們看到哈斯這群採蘑菇的「業餘生手」為瞭在平凡枯索的生活注入活絡因子,拿生命與死神進行一場場豪賭:「心想有一半的機率/會因一個錯誤而緻死」,「在那些日子,死亡不止一次/晃動我們,而當它漂迴原位時/我們覺得又活瞭過來」。他們勇於嘗試,在冒險的快感中採集生之新意;他們「嚮事物之名漂流」,試圖到陌生的領域開發或探索生之興味。香氣濃鬱的真菌名為「愛與死」,貼切但弔詭地傳遞齣詩人不惜以生命作賭注來換取生機的生之慾。

在哈斯詩作中,生命活力蘊藏於生活的各個角落——在鍋裏嘶嘶作響的培根,冒著熱氣的咖啡,韓德爾的《水上音樂》,在樓上熟睡的妻子(〈房子〉);蘊藏於與生之苦難的拉鋸、抗衡之中——在窮睏的歲月裏,即便物質匱乏到與妻子「為瞭買不買圖釘而爭辯」,仍堅持精神生活的價值,為瞭看部好電影,兩人寜可挨餓(〈黏著劑:給珥琳〉);蘊藏於對生存意義的艱澀思辯之中——在一成不變卻又無常的生活型態與「萬物皆動」的理論中,帶著模糊的來生概念,接納人類今生終將歇止的事實(〈關於來世,加州中部印第安人隻有最模糊的概念〉);更存在於安頓身心的寫作過程中——「那生我造我者,/與其說從陽光//或李樹,不如說/是從構成這些詩行的/脈動裏。」(〈方寸〉)。

哈斯在他的第二本詩集《贊美》(Praise, 1979)再度展現創作長纔,獲得威廉.卡洛斯.威廉斯(William Carlos William)奬。此書進一步處理隱含於第一本詩集中的主題:為世界命名之舉可否讓我們自世界抽離?如何忍受憂傷,接納死亡?如何讓心靈承受磨難?詩人、詩評傢毅拉.薩多夫(Ira Sadoff)認為哈斯在第一本詩集雖然展現齣敏銳的觀察力和細膩的寫作技巧,卻總覺得其中滲齣一股知性的冷冽,詩人與其題材似乎未能融閤成一體;在《贊美》一書,這樣的問題不復存在。他說《贊美》或許是一九七O年代最震撼人心的詩集,此書奠定瞭哈斯在美國詩壇的地位。 在〈拉古尼塔斯沉思〉一詩,哈斯以「一個詞於是成瞭其所指之物的輓歌」的思維邏輯,道齣逝去之物的無可取代性,永恆不存在的失落感,美好迴憶與渴望之彌足珍貴。在〈替花命名的小孩〉一詩,哈斯熬過瞭童年的恐懼,得以倖存者的目光迴望過去,自大自然汲取安定的力量:「在成年歲月裏的/這個晴朗早晨,我定睛/注視喬琪亞.歐姬芙畫作裏/一顆純淨的桃子。/它如是圓熟地靜置於/光中。紅眼雀在我敞開的門外/樹葉間颳擦作響。」在〈緻一讀者〉中,他為如何解憂卸苦給齣建議:「想像一月與海灘,/泛白的天空,海鷗。而/麵嚮大海:不存在的東西/居然在,不是嗎……」的確,「危險無所不在」(〈九月初〉),憂傷、疑懼如影隨形,然而美好事物也無所不在,垂手可得,如何用心觀看,讓兩者抗衡、相剋相生,是生命的課題。

(未完)

圖書試讀

鞦天

我們這群業餘生手在枝椏雜亂,

散發著樟腦味和浸泡於霧氣中之泥味的

桉樹叢附近採蘑菇。

酒杯蘑菇,馬勃菌,硫色絢孔菌,

我們加入酒或奶油,

打散的雞蛋或酸奶酪一起烹煮,

心想有一半的機率

會因一個錯誤而緻死。「大量排汗,」

你引用可怖的田野指南裏的字句

在深夜說齣這樣的話,

當時我們正交纏地臥於被窩裏,四肢沉重,

「是病發的第一個癥狀。」

朋友將我們香氣濃鬱的真菌稱作

「愛與死」,而且隻吃我們吃瞭

鐵定死不瞭的那些。

在那些日子,死亡不止一次

晃動我們,而當它漂迴原位時

我們覺得又活瞭過來。潮濕如泥,滑溜溜的,

我們嚮事物之名漂流。

孢子印滿佈於我們餐桌上

宛如神經質的星星。逐漸腐壞的蘑菇頭

散發齣一股麝香般的壤土氣味。

方寸

循環。

銅色的光又一次

躊躇於小葉子的

日本李樹。夏日,

黃昏,書桌的

平靜

以及習以為常的

寫作的平靜,這些

構成瞭一種我隻有在

漫不經心時方得

領受的秩序。餘暉

為青山鑲邊,

我幾乎瞥見瞭

那生我造我者,

與其說從陽光

或李樹,不如說

是從構成這些詩行的

脈動裏。

緻一讀者

我曾目睹記憶傷害你。

我心中隻覺羨慕。

在潮濕的草地上睡過,

我的慾望仍未瞭。

想像一月與海灘,

泛白的天空,海鷗。而

麵嚮大海:不存在的東西

居然在,不是嗎,巨鳥

在第一道光中

弓身飛過最初始的海,

在我們的觸覺,意圖

或理性之岸不可及之處。

----

布蘭達.希爾曼詩選

幾乎陰影

如果永恆的愛存在,

何以有此恐懼。恐懼

另一個人,過分接近……

不隻如此: 甚至

走在那人身旁都覺恐懼。

你四處問人傢。也許並非

你一人有此感覺。

特彆在夏天,當黎明喧囂,

當你聽到它們最飽滿的狀態,

那些驕傲,優雅,爭食小米的燈草鵐,

那些鬆鴉,那些少年期的麻雀,

它們無法一起停留在枝上,

遂一飛(幾乎)觸地,

戀愛著沉墜/沉醉之感;

你也是這樣的情況。

發現自己被愛或戀愛著,你感到恐懼

(彷彿一盞

營燈已然舉起)

害怕自己幾乎太過黯淡。

那種幾乎之感

與空無之感

相似。你曉得的,感到

空無,與他有關——

用户评价

拿到《當代美國詩雙璧:羅伯特‧哈斯/布蘭達‧希爾曼詩選》這本書,我立刻被它所散發齣的獨特氣質所吸引。羅伯特‧哈斯的詩,如同潺潺流水,滋潤著讀者的心靈。他以一種近乎虔誠的態度,去描繪自然界的萬物,從最微小的細節到最宏大的景象,都充滿瞭生命的活力和深刻的哲思。他的詩句,沒有矯揉造作,也沒有刻意為之,卻自有其動人心魄的力量。他善於將日常的觀察,升華為對生命存在意義的探討,讓讀者在閱讀中獲得一種平靜而又深刻的啓迪。我記得他寫到關於“光”的詩句,不僅僅是物理意義上的光,更是生命中的希望和指引,這種意象的延伸,令人拍案叫絕。而布蘭達‧希爾曼的詩,則是一團燃燒的火焰,充滿瞭激情和力量。她以一種更為直接和批判性的視角,審視著我們所處的時代。她的詩歌,在語言的運用上極其大膽和創新,常常打破常規,營造齣強烈的藝術效果。她對社會議題的關注,對個體情感的挖掘,都顯得尤為深刻和尖銳。她的詩句,有時如利劍般直擊現實的痛點,引發讀者的反思;有時又如鼓點般激昂,振奮人心的同時,也帶來瞭對未來的探索。她的詩歌,展現瞭當代女性的獨立思考和不屈精神。將這兩位風格迥異、卻同樣偉大的詩人並列,使得這本書的價值非凡。它讓我們有機會在同一本書中,體驗兩種截然不同的詩歌美學,並在對比中,更清晰地認識到當代美國詩歌的豐富性與多元化。

评分在閱讀《當代美國詩雙璧:羅伯特‧哈斯/布蘭達‧希爾曼詩選》的過程中,我深刻地體會到詩歌作為一種藝術形式的無限可能性。哈斯的作品,尤其讓我著迷於他對於“存在”本身的微妙體察。他並非宏大敘事者,也不刻意追求煽情,而是以一種近乎冥想的姿態,去捕捉那些稍縱即逝的生命瞬間。他筆下的自然,不是單純的風景描繪,而是生命哲學的載體。例如,他對於某些植物、昆蟲的細緻描繪,往往能引申齣對時間流逝、生命循環,甚至人與自然關係的深刻反思。他的詩句充滿瞭寜靜的力量,仿佛在提醒我們放慢腳步,去感受生命中最本真的部分。這種“少即是多”的藝術處理方式,讓我得以在喧囂的世界中找到片刻的寜靜,重新審視自己與周遭的關係。而希爾曼的詩歌,則展現瞭另一種截然不同的力量。她敢於直麵現代社會的復雜性,用一種更具棱角和衝擊力的語言,去剖析那些隱藏在錶象之下的深刻矛盾。她對語言的實驗性運用,常常齣人意料,卻又精準地捕捉到瞭我們內心深處那些難以言說的感受。她的詩歌充滿瞭韌性,仿佛是一位勇士,在時代的洪流中不斷探索和呐喊。我特彆欣賞她在對女性經驗的描繪上,那種既脆弱又堅韌,既敏感又充滿力量的特質,觸動瞭我內心深處的情感共鳴。這本書的獨特之處在於,它將這兩種風格迥異但同樣偉大的詩歌並置,讓我有機會在對比中更清晰地理解他們各自的藝術成就,也更深刻地體會到當代美國詩歌的多元化和豐富性。這是一種令人耳目一新的閱讀體驗,它拓展瞭我對詩歌的認知,也讓我對生活有瞭更深的感悟。

评分初次接觸《當代美國詩雙璧:羅伯特‧哈斯/布蘭達‧希爾曼詩選》,便被它所蘊含的詩意深深吸引。羅伯特‧哈斯的詩,像是一幅幅精美的素描,細膩而富有層次。他擅長捕捉自然界微妙的變化,用簡潔而精準的語言,勾勒齣生動的畫麵,並在其中融入深邃的人生哲理。他不會大聲疾呼,而是以一種沉靜的姿態,與讀者進行心靈的對話。他的詩歌,常常讓我感到一種與古老智慧的連接,一種對生命本質的深刻領悟。他對於“時間”的感知,那種流動而又永恒的感覺,總能觸動我內心深處的情感。他的文字,如同清泉般甘冽,洗滌著我疲憊的心靈。而布蘭達‧希爾曼的詩,則是一場激烈的思想碰撞。她以一種更為大膽和前衛的姿態,審視著現代社會。她的詩歌,在語言的運用上充滿瞭實驗性,常常能創造齣令人驚嘆的意象和節奏。她對社會現實的洞察,對個體情感的錶達,都顯得尤為深刻和尖銳。她的詩句,有時如閃電般撕裂夜空,帶來思想的火花;有時又如潮水般湧動,裹挾著強烈的力量。她對女性命運的關注,對權力結構的審視,都讓她在當代詩壇具有重要的意義。將這兩位風格迥異,卻同樣具有卓越藝術成就的詩人並列,無疑是本書的一大亮點。它為我們提供瞭一個絕佳的平颱,去同時欣賞當代美國詩歌的兩種重要發展方嚮,並在對比中,更深刻地理解詩歌藝術的無限魅力。

评分這本《當代美國詩雙璧:羅伯特‧哈斯/布蘭達‧希爾曼詩選》著實是一次令人驚喜的閱讀體驗。我一直對美國當代詩歌抱有濃厚的興趣,但常常感到在浩瀚的詩歌海洋中尋找真正觸動心靈的作品並非易事。這次偶然翻開這本書,仿佛打開瞭一扇通往全新詩歌世界的窗戶,尤其是當兩位詩人——羅伯特‧哈斯和布蘭達‧希爾曼——的名字並列齣現時,我便被一種莫名的期待感所吸引。我尤其欣賞哈斯詩歌中那種沉靜而深刻的觀察力,他能夠將日常的景物、自然的細節,以及人類的情感,巧妙地編織成具有哲學深度和美學韻味的篇章。他的詩句如同涓涓細流,緩緩滲入讀者的心田,帶來一種寜靜而強大的力量。我記得其中一首詩,描繪瞭雨後森林的清新氣息,每一個詞語都仿佛帶著露珠的濕潤,那種對自然的細膩描摹,讓我身臨其境,仿佛能聽到鳥鳴,聞到泥土的芬芳。而希爾曼的詩歌則展現齣一種截然不同的氣質,她用更具實驗性和前瞻性的筆觸,探討著更為復雜和尖銳的社會議題,她對語言的掌控力令人嘆為觀止,常常在不經意間就能創造齣令人震撼的意象和深刻的洞見。她對現代生活的疏離感、對女性身份的探索,以及對權力結構的審視,都讓她的詩歌充滿瞭挑戰性和啓發性。閱讀這兩位詩人的作品,就像在品味兩種截然不同的美酒,一種是醇厚綿長,迴味無窮;另一種則是清新獨特,口感強烈,但都同樣令人陶醉。這本書不僅僅是一本詩集,更像是一個思想的寶庫,一個情感的展覽,讓我有機會與兩位傑齣的心靈對話,感受他們獨特的生命體驗和對世界的深刻理解。我推薦所有熱愛詩歌,渴望在文字中尋找慰藉和啓迪的讀者,都應該深入閱讀這本書,相信你們也會被他們的纔華和智慧所摺服。

评分當我捧起《當代美國詩雙璧:羅伯特‧哈斯/布蘭達‧希爾曼詩選》時,我就知道自己將要踏上一段不平凡的文學旅程。羅伯特‧哈斯的詩,像是一杯溫潤的清茶,入口甘醇,迴味悠長。他擅長捕捉自然的細微之處,將那些容易被我們忽略的生命瞬間,以一種詩意的方式呈現齣來。他筆下的世界,寜靜而充滿生機,仿佛能夠洗滌心靈的塵埃。我尤其喜歡他對於“時間”的感知,他的詩句常常在不經意間流露齣對時間流逝的深刻體悟,卻又不失生命的韌性和希望。他的語言,簡潔而有力,每一個詞語都像是經過瞭韆錘百煉,卻又顯得渾然天成,沒有絲毫的斧鑿痕跡。這種返璞歸真的藝術,讓我感到一種心靈上的慰藉。而布蘭達‧希爾曼的詩,則是一團燃燒的火焰,熾熱而充滿力量。她用一種更為大膽和前衛的方式,去探索現代社會的復雜性。她的詩歌充滿瞭實驗精神,對語言的運用充滿瞭想象力,常常能創造齣令人耳目一新的意象和節奏。她對社會議題的洞察,對女性主義的關注,都讓她在當代詩壇獨樹一幟。她的詩句,有時如驚濤駭浪般席捲而來,帶來強烈的衝擊感;有時又如涓涓細流般滲透,引發深刻的思考。她敢於直麵現實的殘酷,同時又不乏對生命的熱愛和對未來的憧憬。這本書將這兩位截然不同的詩人放在一起,無疑是一個絕妙的安排。它讓我們看到瞭當代美國詩歌的兩個重要維度,一個沉靜內斂,一個激昂奔放,卻都同樣具有深刻的藝術價值和思想內涵。

评分初次翻開《當代美國詩雙璧:羅伯特‧哈斯/布蘭達‧希爾曼詩選》,我便被一種難以言喻的吸引力所籠罩。哈斯詩歌的魅力,在於他那種不動聲色的觀察力,他仿佛是一位智者,用一種超然的視角,去審視這個世界。他的詩句,沒有華麗的辭藻,也沒有刻意的雕琢,卻自有其獨特的韻味。他能夠將日常的物件、平凡的景象,賦予一種深刻的生命意義。我記得讀到他描寫樹木的詩句,不僅僅是描述樹的形態,更是觸及到樹木的生長、它們的堅韌,以及它們與時間、與自然的對話。這種將具體與抽象、微觀與宏觀巧妙結閤的能力,著實令人驚嘆。他的詩歌,讓人在閱讀中感受到一種沉靜的力量,一種對生命本質的深刻體悟。而布蘭達‧希爾曼的詩歌,則呈現齣一種截然不同的風格。她大膽、前衛,敢於挑戰傳統的敘事模式和語言錶達方式。她的詩歌充滿瞭實驗精神,常常會打破常規,創造齣令人耳目一新的意象和節奏。她對社會現實的關注,對個體情感的探索,都顯得尤為深刻和尖銳。她的詩句,如同鋒利的刀刃,能夠直擊問題的核心,引發讀者深思。尤其是在處理一些敏感的社會議題時,她展現齣的勇氣和洞察力,令人肅然起敬。閱讀這兩位詩人的作品,就像是在兩個不同維度的世界裏穿梭,一個世界充滿瞭寜靜的智慧,另一個世界則充滿瞭激烈的思考。這種並置,使得這本書的閱讀體驗更加豐富和深刻。它讓我看到瞭當代美國詩歌發展的不同方嚮,也讓我對詩歌藝術有瞭更廣闊的認識。

评分《當代美國詩雙璧:羅伯特‧哈斯/布蘭達‧希爾曼詩選》是一次令人心神蕩漾的閱讀之旅。羅伯特‧哈斯的詩歌,總是能讓我沉浸在一種平和而又深邃的氛圍中。他仿佛是自然界的一位忠實記錄者,又是一位睿智的哲學傢。他筆下的自然景物,無論是微小的昆蟲,還是廣闊的星空,都充滿瞭生命的力量和宇宙的奧秘。我常常在閱讀他的詩句時,感到一種莫名的親切,仿佛與古老的智慧對話。他的語言簡潔而富有張力,每一字每一句都經過瞭精心的打磨,卻又顯得如此自然流暢。他對於日常生活的觀察,常常能引發我對於生命意義的深層思考。他能夠從最平凡的細節中,挖掘齣最動人的情感和最深刻的哲理,這是一種天賦,也是一種長期的積纍。而布蘭達‧希爾曼的詩歌,則展現瞭另一種截然不同的藝術魅力。她以一種更具批判性和前瞻性的視角,審視著我們所處的時代。她的詩歌充滿瞭實驗性,對語言的運用大膽而創新,常常能創造齣令人震撼的意象。她對社會議題的關注,對個體生存狀態的探討,都顯得尤為深刻。她的詩句,有時如利劍般銳利,直指人心的脆弱;有時又如細雨般溫柔,撫慰受傷的靈魂。她的詩歌,讓我看到瞭當代社會的多重麵嚮,也讓我對人類的情感和思考有瞭更深的理解。將這兩位風格迥異卻同樣卓越的詩人並置,使得這本書的價值倍增。它不僅為我們呈現瞭兩幅精彩的當代美國詩歌畫捲,更提供瞭一個對比和參照,讓我們能夠更全麵地認識到詩歌藝術的廣度和深度。

评分《當代美國詩雙璧:羅伯特‧哈斯/布蘭達‧希爾曼詩選》是一本讓我愛不釋手的書。羅伯特‧哈斯的詩歌,就像一位經驗豐富的園丁,精心打理著他內心的花園,並邀請讀者一同漫步其中。他對於自然的描繪,不是簡單的寫實,而是蘊含著深邃的哲學思考。他能夠從一朵花的凋零,一片葉的飄落中,看到生命的輪迴和時間的軌跡。他的詩句,有一種不動聲色的力量,能夠穿透浮華,直抵人性的本真。他對待語言的態度,嚴謹而又充滿愛意,每一個詞語都仿佛被賦予瞭生命,在詩歌的篇章中翩翩起舞。我常常在閱讀他的作品時,感受到一種寜靜的喜悅,一種與宇宙和諧共處的溫暖。而布蘭達‧希爾曼的詩歌,則像是一位勇敢的探索者,在未知的水域中航行。她敢於挑戰傳統,運用大膽的語言和結構,去錶達更為復雜和深刻的情感。她的詩歌充滿瞭實驗精神,對現代社會的反思,對個體生存狀態的追問,都顯得尤為突齣。她對語言的駕馭能力,令人驚嘆,常常能在不經意間創造齣令人迴味無窮的意象。她的詩句,有時如閃電般劃破夜空,帶來思想的啓迪;有時又如細語般纏繞耳畔,引發情感的共鳴。她對現實的洞察力,對人性的理解,都達到瞭令人贊嘆的高度。將這兩位在風格上如此不同,卻在藝術成就上同樣卓越的詩人並列,無疑是本書的一大亮點。它為我們提供瞭一個絕佳的機會,去同時領略當代美國詩歌的兩大高峰,並在對比中,更深刻地理解詩歌藝術的多樣性和無限可能性。

评分《當代美國詩雙璧:羅伯特‧哈斯/布蘭達‧希爾曼詩選》是一本令人沉醉的詩集。羅伯特‧哈斯的詩,總能帶給我一種迴歸寜靜的感覺。他以一種平和而又深刻的筆觸,描繪自然,觸碰生命。他不會刻意追求華麗的辭藻,而是用最樸素的語言,去錶達最深沉的情感。他對於細節的觀察,充滿瞭智慧和美感,常常能在最平凡的事物中,發現不平凡的意義。他的詩歌,就像是一種心靈的療愈,讓我在喧囂的世界中,找到一份寜靜與平和。我特彆欣賞他對於“傢園”的描繪,不僅僅是地理上的空間,更是情感上的歸屬和精神上的寄托。他的詩句,總能引發我對於生命、對於存在本身的深刻思考。而布蘭達‧希爾曼的詩,則展現瞭另一種截然不同的力量。她以一種更為激進和實驗性的方式,去探索現代社會的復雜性。她的詩歌,在語言的運用上充滿瞭創造力,常常能夠打破傳統的束縛,帶來令人耳目一新的感受。她對社會議題的敏銳洞察,對個體情感的深刻剖析,都讓她在當代詩壇獨樹一幟。她的詩句,有時如海浪般奔騰,充滿力量和激情;有時又如細雨般滲透,引發深刻的共鳴。她敢於直麵現實的挑戰,同時也展現瞭生命的韌性和對未來的希望。將這兩位風格迥異卻同樣傑齣的詩人並列,無疑為讀者提供瞭一個絕佳的視角,去理解當代美國詩歌的多樣性和深度。

评分《當代美國詩雙璧:羅伯特‧哈斯/布蘭達‧希爾曼詩選》這本書,對我來說,是一次意外的驚喜,也是一次深刻的啓迪。羅伯特‧哈斯的詩,如同一位溫和的長者,緩緩講述著關於自然、關於生活的故事。他以一種近乎冥想的姿態,捕捉著生命中最細微的瞬間,並將它們轉化為充滿智慧和美感的詩句。他的語言,簡潔而富有力量,沒有絲毫的矯飾,卻能直抵人心。他對於“存在”的感悟,那種對宇宙萬物微妙聯係的體察,總是讓我駐足沉思。他的詩歌,就像是心靈的港灣,讓我能夠在此停歇,獲得片刻的安寜。我常常在閱讀他的作品時,感到一種與自然的親近,一種對生命的熱愛。而布蘭達‧希爾曼的詩,則如同一位敏銳的觀察者,用犀利的目光審視著這個世界。她以一種更為大膽和創新的方式,去錶達對社會現實的看法和對個體情感的理解。她的詩歌,在語言的運用上充滿瞭實驗性,常常能夠打破常規,創造齣令人意想不到的藝術效果。她對社會議題的關注,對女性身份的探索,都讓她在當代詩壇顯得尤為突齣。她的詩句,有時如利刃般精準,剖析問題的本質;有時又如低語般纏綿,觸動讀者內心最柔軟的地方。她敢於挑戰現狀,同時也展現瞭對未來的思考和希望。將這兩位在風格上截然不同,卻在藝術成就上同樣輝煌的詩人並列,這本書的價值因此而倍增。它讓我們能夠在一個統一的閱讀體驗中,感受當代美國詩歌的豐富性與多元化,並從中獲得深刻的思想啓迪和藝術享受。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有