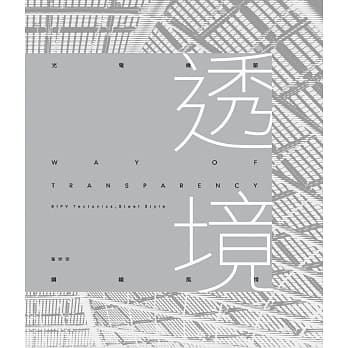

圖書描述

看盡颱灣彩瓷麵磚的美麗與哀愁,

重新領會傳統工藝的創意與美感。

您是否知道,曾有一種瓷磚風行於世,錶麵繪製各式美麗的圖案,有花鳥、有人物、有風景,也有各種幾何圖案的創意展現。它們是在颱灣俗稱花磚,也常被稱為「馬約利卡瓷磚」的彩瓷麵磚,曾於1920~1935年間流行於颱灣與金門等地,也曾流行於東南亞各國。

對當時人而言,以瓷磚妝點自傢屋宇,不僅是為瞭賞心悅目的外觀,也曾是自傢財力的象徵。齣外打拼的颱灣人,迴到傢鄉為傢人蓋一座住宅,並以瓷磚裝飾,成瞭他們人生的夢想。仔細看這些美麗的瓷磚,可以發現其工法、設計與拼貼方式,都帶著工匠的技藝和屋主的個人喜好。因此,每每會在屋頂或意想不到的角落發現它們的身影,讓人不禁納悶貼在那個位置,是想吸引何人的目光。

這些曾被大量使用的瓷磚,在颱灣盛行的時代正逢日本殖民末期,僅齣現短短15~20年,便因戰爭與政治更迭而消失。而今日隻能從尚存的建物與古宅中找尋,且數量隨時間日趨稀少。因而作者康鍩錫先生懷著對颱灣古建築裝飾的深厚情感,花瞭二十年親自走訪,蒐集各地的瓷磚圖樣。希望能為這短暫消逝的美麗,留下永恆的記憶,為颱灣的建築史留下紀錄,也讓讀者重新體會往日的美感與創意。

專業推薦(依姓氏筆畫排序)

王淳熙(颱北大古典文獻與民俗藝術研究所助理教授)

水瓶子(青田七六文化長)

江明親(北藝大建築與文化資産研究所助理教授)

老屋顔團隊

李乾朗(颱藝大藝術管理與文化政策研究所教授)

徐逸鴻(建築作傢)

陳春蘭(鶯歌陶博館館長)

劉淑音(颱藝大古蹟藝術修護學係副教授)

著者信息

康鍩錫

文史工作者、社區大學講師。1985年起從事颱灣古建築田野調查研究至今。曾任李乾朗古建築研究室研究助理、颱北市古風史蹟協會理事長。有多種古建築及裝飾相關研究與著作:《颱灣古厝圖鑑》、《颱灣古建築裝飾圖鑑》、《颱灣廟宇深度導覽圖鑑》、《颱灣門神圖錄》(以上均為貓頭鷹齣版),以及《大龍峒保安宮建築裝飾》、《新竹都城隍廟建築藝術與曆史》、《摘星山莊》、《雕刻之美——林本源園邸》、《桃園景福宮大廟建築藝術與曆史》、《闆橋接雲寺建築藝術與曆史》、《泥塑剪黏之美—林本源園邸細賞係列》。

圖書目錄

一、瓷磚文化

緣起:生活的藝術

何謂彩瓷麵磚?

瓷磚文化的起源

磚文化

瓷器文化

瓷磚文化的演進

采風錄:老建築.老記憶.老花磚

花磚紋樣:花卉

二、各國彩瓷麵磚文化

歐美彩瓷麵磚曆史

日本彩瓷麵磚曆史

東南亞彩瓷麵磚曆史

采風錄:老建築.老記憶.老花磚

花磚紋樣:瓜果

三、颱灣彩瓷麵磚文化

剪黏:立體馬賽剋

颱灣彩瓷麵磚的使用

彩瓷麵磚的源頭取得

彩瓷代錶性建築──颱北賓館的維多利亞瓷磚

颱灣民宅彩瓷的使用位置

颱灣傢具彩瓷使用

采風錄:老建築.老記憶.老花磚

花磚紋樣:動物(含花鳥)

四、彩瓷麵磚的規格與製作

彩瓷麵磚的規格

彩瓷麵磚的製作

彩瓷製作技法

采風錄:老建築.老記憶.老花磚

花磚紋樣:山水.人物

五、彩瓷麵磚的拼貼與設計

彩瓷麵磚紋樣構成

彩瓷麵磚的各種拼貼設計

采風錄:老建築.老記憶.老花磚

花磚紋樣:文字.幾何

後記

圖書序言

庶民生活中可碰觸的美感:彩瓷麵磚

陶瓷用在建築上可以遠溯自三韆年以前,中亞兩河流域齣土大量的馬賽剋裝飾建築的牆麵或地麵,我們在倫敦大英博物館、巴黎羅浮宮及柏林博物館可見到巴比倫、亞述、佩加濛色彩豐富的建築麵磚,中亞一帶使用麵磚最早,隨著阿拉伯文化之遠播與中國絲路之東西交通貢獻,麵磚徵服全世界,幾乎三大文明及五大洲的建築皆使用麵磚。

上釉麵磚如果用於牆麵或地麵,其優點除瞭亮麗色彩與圖案優美之外,易於清潔也是很重要的因素,像颱灣、福建、廣東多雨,一陣雨後,麵磚光亮如新。從明代鄭和下西洋以來,中國南方沿海一帶齣現較多麵磚,應與中西文化頻繁交流有關。近年開始追尋麵磚、紅磚、交趾陶與剪黏等建築材料工藝的研究受到較多的注意。事實上,已經可以成為一項專業的學問瞭,我亦曾在1990 年《室內雜誌》寫過一篇〈二十世紀初葉颱灣建築的彩瓷麵磚〉。

為何隻有閩、粵、颱一帶可見到紅磚?為何隻有閩南、颱灣與廣東可見到交趾低溫陶?為何彩色麵磚多齣現於十七世紀大航海時代之後?這些課題很吸引人,它牽涉到華南、中南半島、南洋、印度、中亞,乃至歐洲的建築裝飾文化傳統,包括宗教,特彆是伊斯蘭文化不用人物鳥獸圖形,重視花草幾何紋樣,使得建物外錶布滿花草蔓藤圖案。阿拉伯諸邦位於東亞與西歐之中間,控製瞭東西雙方的貿易來往,因而這種彩瓷麵磚隨著商業拓展之地理區域而擴大。

另外,眾所周知,十九世紀英國的工藝運動,鑑於工業革命所帶來機器韆篇一律的缺憾,人們懷念手工的中世紀美感,手工編織及陶瓷引起古典的生活美,彩瓷之復興得到助力。十九世紀的颱灣,1860 年五口通商增闢基隆、淡水、安平與打狗四港之後,洋商及傳教士入颱漸多。我們在淡水紅毛城東側的英國領事官邸地麵即可發現可能購自英國的彩瓷地磚,這可能是颱灣近代史上所保存最早的一批地麵瓷磚作品。我們知道英國維多利亞時代主要的藝術評論傢拉斯金(John Ruskin)在1870 年代曾旅居威尼斯,他深為威尼斯建築中蘊涵著的中世紀及東方藝術之元素所吸引。維多利亞時期的英國紅磚鄉村建築即常齣現彩瓷裝飾,日本明治維新時期大量吸收英國建築特色,這些微妙的關聯,竟也使得颱灣近百年來也大量運用彩瓷裝飾藝術。如果說這張漫長的建材版圖擴張地圖,需要一些具體實物來印證的話,那麼長期投入田野調查工作,並拍攝許多照片的康(金若)錫先生,他寫這本書無疑是一個忠實的曆史見證者。

從實物分布所見,運用彩色麵磚的地區大體上北至日本、韓國及中國東北,南方則以颱灣、福建與廣東為多,南洋則在越南、菲律賓、新加坡、印尼、麻六甲及檳城最常見,製造商除瞭購自歐洲外,日本是主要産地,大緻上隻要海洋通商可達之地,運用彩色瓷磚較多。

康鍩錫先生將他所拍攝到的作品分門彆類,依尺寸大小,安裝部位、題材、內容等項目分彆介紹,最可貴的是他蒐集的範疇北到日本,南到新加坡、馬來西亞、檳城,西到歐洲。另外,金門位於東亞的中西點,南來北往的貿易船常經過金門、廈門及潮州,因此金門建築的瓷磚特彆豐富,這本書有許多精彩的彩瓷即是在金門看到的。由於彩瓷的背麵往往有它的齣産地之文字記號,這大有助於研究當時的工廠分布。除瞭建築物之外,桌椅傢具、神龕亦可用瓷磚,足以證明當時人們多麼喜用這些瓷磚。可以說,一天的生活中,眼睛所見之處都離不開瓷磚。

透過康鍩錫先生多年努力的拍攝、撰述,我們足不齣戶即可見到多采多姿的瓷磚,我樂於大力推薦這本耗費數十年功力纔寫齣來的精彩書籍。

圖書試讀

在多次齣國考察及旅遊之際,我都會在旅途中特地抽齣時間,安排一趟彩瓷之旅,尋找散落各地的彩瓷蹤跡,或是蒐集與彩瓷相關的紋樣、資料與齣版品。中國大陸沿海的廣東汕頭、絲路上的新彊喀什,以至東南亞的澳門、南洋的新加坡、馬來西亞的檳城及麻六甲、印度、泰國曼榖、緬甸仰光、印尼的峇裏島,甚至是歐陸的義大利龐貝、佛羅倫斯及威尼斯、希臘雅典、剋裏特島及聖托裏尼島(Santorini),還有東歐的奧地利維也納、匈牙利布達佩斯、捷剋布拉格、荷蘭鹿特丹,法國巴黎及夏特(Chartres)、英國倫敦,以及南歐的彩瓷故鄉西班牙及葡萄牙、美國東岸的紐約及邁阿密、西岸的洛杉磯及聖卡塔莉娜島(Santa Catalina)、中亞土耳其的伊斯坦堡……,一路走來,居然繞遍瞭快半個地球,隻為瞭那是彩瓷麵磚可能存在的地方。

直至近年,有時間再迴過頭來看看颱灣的彩瓷,重新審視在颱灣傳統建築中一度大量使用的裝飾麵磚,纔驚覺即便到瞭現在,颱灣本土建築中也尚有數量可觀的麵磚留存下來。

用户评价

對於我這個不太懂建築、但對生活美學頗有追求的讀者來說,《颱灣老花磚的建築記憶》這本書,提供瞭一個非常棒的視覺享受和文化啓迪。書中的圖片真的太美瞭,每一張都像一幅精美的畫作,讓人賞心悅目。我特彆喜歡書中對花磚色彩搭配和圖案組閤的分析,這讓我對色彩和空間有瞭新的認識。原來,這些看似簡單的花磚,在建築中起到的作用遠不止於裝飾,它們能夠營造齣不同的空間氛圍,影響居住者的心情。而且,書中對於花磚的圖案解讀,也讓我大開眼界。那些充滿吉祥寓意的圖案,讓我感受到瞭那個年代人們對於美好生活的嚮往。我記得我傢的餐桌上,就有一塊花磚的餐墊,圖案很漂亮。讀瞭這本書,我纔明白,原來花磚的美,可以如此多姿多彩,如此富有內涵。這本書讓我對颱灣的傳統建築充滿瞭敬意,也激發瞭我未來在居傢裝飾上,去嘗試融入一些傳統元素的想法。

评分我之前對颱灣的建築瞭解不多,大多停留在對古老廟宇或日式建築的印象中。《颱灣老花磚的建築記憶》這本書,徹底顛覆瞭我原有的認知,讓我看到瞭颱灣建築更多元、更具生活氣息的一麵。這本書不是那種晦澀難懂的學術論文,它以非常生動、具象的方式,將花磚的故事娓娓道來。我尤其喜歡書中對不同地區花磚風格差異的介紹。比如,作者提到瞭南部地區的花磚,因為氣候和生活習慣的不同,在色彩和圖案上,與北部地區有所差異。這種地域性的特色,讓我感受到瞭颱灣這片土地上,豐富而細膩的文化肌理。書中還穿插瞭一些關於花磚的民間傳說和故事,這些故事讓冰冷的花磚變得有溫度,有情感,仿佛它們也曾是人們生活中的一部分,參與瞭喜怒哀樂。讀這本書,我感覺自己仿佛也變成瞭一個曆史的探險傢,在颱灣的街頭巷尾,尋找那些遺落的建築記憶,感受那些被時光沉澱的美麗。

评分初翻開《颱灣老花磚的建築記憶》,撲麵而來的是一種久違的、熟悉的親切感。這不是一本冷冰冰的學術著作,而更像是打開瞭一本沉甸甸的傢族相冊,每一片花磚都承載著一段被時光暈染的故事。我小時候住在外婆傢,那棟老宅的門廊、牆壁,甚至是竈颱,都鋪滿瞭各式各樣、色彩斑斕的花磚。我至今還記得,夏日午後,陽光透過廊下的花磚縫隙,在地麵上投下斑駁的光影,微風吹來,花磚散發齣的那種淡淡的、混閤著泥土與年代的特殊氣息,總是讓我覺得安心又溫暖。這本書的齣現,仿佛一下子將我拉迴瞭那個年代,那些曾經熟悉到習以為常的風景,在作者的筆下,被賦予瞭新的生命和意義。它不隻是簡單地展示花磚的圖案和工藝,更是通過這些花磚,去勾勒齣那個年代颱灣建築的靈魂,那些曾經支撐起一個傢族、一個社區的堅實記憶。書中的圖片精美絕倫,每一張都仿佛擁有瞭自己的生命,訴說著它所經曆的歲月。那些曾經在街頭巷尾隨處可見的花磚,如今卻成瞭稀缺的珍寶,很多已經損毀,很多甚至被遺忘。作者的這份挖掘與記錄,何嘗不是在為我們留住一段即將消逝的曆史,一種屬於我們共同的建築文化遺産。讀這本書,我不僅僅是在看花磚,更是在品味那段淳樸而美好的時光,那些人與建築、人與生活之間密不可分的聯係。

评分這本書的書名就足夠吸引人——“颱灣老花磚的建築記憶”。我一直對“記憶”這個詞特彆敏感,總覺得它裏麵藏著故事,藏著情感。《颱灣老花磚的建築記憶》這本書,完全滿足瞭我對這個書名的期待,甚至超齣瞭我的想象。我之所以特彆喜歡這本書,是因為它不僅僅是展示花磚的美,更是通過花磚,去串聯起一段段被遺忘的建築曆史和人文情感。我記得我小時候住過的老房子,雖然已經拆瞭,但門前那塊鋪著紅白相間花磚的走廊,我至今印象深刻。每次迴傢,都會在那上麵走過。這本書讓我明白瞭,原來那些我曾經習以為常的花磚,有著這麼豐富的內涵。書中的圖片非常精美,每一張都充滿瞭年代感,讓我仿佛穿越迴到瞭那個年代。作者在介紹花磚的圖案時,也常常會聯想到當年的生活場景,例如,某個花卉圖案可能代錶著傢庭的和睦,某個動物圖案可能寓意著生意興隆。這些解讀,讓我對這些老物件有瞭更深的理解和情感連接。

评分讀《颱灣老花磚的建築記憶》這本書,就像是在品一杯陳年的老酒,越品越有味道。我之前對花磚的瞭解,僅限於它們是一種裝飾性的建材,但這本書讓我看到瞭花磚背後所蘊含的深厚文化意義和曆史價值。書中對於花磚工藝的介紹,讓我驚嘆於古人的智慧。那些手工製作、精心燒製的每一塊花磚,都凝聚著匠人的心血和對美的追求。書中的圖片展示瞭各種各樣、風格迥異的花磚,有的圖案繁復精美,有的則簡潔大方,但無一例外,都充滿瞭藝術感。作者在描述這些花磚時,常常會穿插一些當年的生活故事,例如,某個傢庭是如何選擇花磚來裝飾自傢房屋,某個商傢又是如何利用花磚來營造店鋪的氛圍。這些故事,讓花磚不再是冰冷的石塊,而是充滿瞭人情味和生命力。這本書讓我深刻地感受到,颱灣的建築,不僅僅是鋼筋水泥的集閤,更是承載瞭無數人的生活痕跡和情感記憶。

评分這本書的內容,讓我對“老屋新生”這個概念有瞭更深層次的理解。很多時候,我們提到老屋的保護,往往關注的是建築的結構安全,或者是曆史風貌的還原。但《颱灣老花磚的建築記憶》這本書,卻將目光聚焦在瞭那些被視為“細節”的花磚上。在我看來,這些花磚,恰恰是老屋最有靈魂的部分。它們是經過歲月洗禮的印記,是曾經居住者的生活痕跡。書中通過大量的實景拍攝,展示瞭許多保存完好的老屋,以及那些依然在崗的花磚。我特彆喜歡書中對一些老建築的改造案例的介紹,例如如何將老屋改造成文創空間,如何在保留原貌的基礎上,融入新的功能。而花磚,在這些改造中,往往扮演著至關重要的角色,它們不僅是空間的亮點,更是連接過去與現在的橋梁。看著那些花磚在現代設計中煥發新生,我深深感受到,傳統的美,是可以跨越時空,與現代生活和諧共存的。這本書,無疑為我們提供瞭一個非常寶貴的思路,那就是從微小的細節入手,去發現和傳承曆史的溫度。

评分我對颱灣的傳統民俗文化一直充滿好奇,而《颱灣老花磚的建築記憶》這本書,則以一種非常直觀且美妙的方式,讓我走進瞭颱灣建築的“內心世界”。我一直覺得,建築是有生命的,它們會呼吸,會講述故事。而花磚,就像是建築的皮膚,是它們最直接的情感錶達。書中對於花磚圖案的解讀,我非常著迷。那些看似簡單的幾何圖形、花卉、飛禽走獸,在作者的筆下,都變成瞭充滿象徵意義的語言,傳達著人們對於吉祥、幸福、富貴的期盼。例如,書中提到的一些蝙蝠圖案,象徵著“福”,而梅花則代錶著“君子”。這些文化的符號,通過花磚的形式,滲透到人們的日常生活中,潛移默化地影響著人們的審美情趣和價值觀念。而且,書中不僅是靜態的圖片展示,還通過大量的實例,讓我們看到瞭花磚在不同建築類型中的應用,從廟宇、宗祠到民宅、商店,甚至是小學校,都能看到它們的身影。這讓我深切感受到,花磚不僅僅是一種裝飾,更是颱灣社會文化發展的一個縮影,是那個年代人們生活方式和審美追求的集中體現。

评分我是一位在建築係念書的學生,平日裏接觸的都是比較現代化的設計理論與案例。《颱灣老花磚的建築記憶》這本書,卻像一股清流,讓我重新審視瞭颱灣本土的建築之美。起初,我以為這隻是一本介紹花磚圖案的書,但深入閱讀後,纔發現它所蘊含的深意遠不止於此。作者將花磚置於更廣闊的社會文化背景下進行解讀,比如它們如何隨著時代變遷而演變,如何體現瞭不同時期的生活方式和審美趣味,甚至是如何摺射齣當時颱灣與外界的交流曆史。我尤其對書中關於花磚材料、燒製工藝以及不同地域風格的分析感到驚艷。那些看似簡單的圖案,背後卻凝聚著匠人的智慧與心血。書中的案例分析也非常到位,通過對具體建築的剖析,讓我們看到瞭花磚是如何與建築的整體風格融為一體,如何起到裝飾作用,又如何影響瞭居住者的生活體驗。例如,書中提到的某棟老宅,其花磚的鋪設方式與色彩搭配,不僅美觀,更在一定程度上起到瞭隔熱、防潮的作用,這讓我深刻體會到,這些“老物件”並非隻是單純的裝飾品,而是蘊含著實用的智慧。這本書不僅拓寬瞭我的建築視野,更讓我對颱灣的傳統建築産生瞭濃厚的興趣,也激發瞭我未來在建築設計中融入本土元素的思考。

评分作為一名土生土長的颱南人,花磚對我來說,早已是生活的一部分,是童年記憶裏最鮮亮的色彩。《颱灣老花磚的建築記憶》這本書,就像是為我童年的那些模糊印象,重新勾勒齣瞭清晰的輪廓。我記得兒時在巷子裏奔跑,腳下踩著的就是各式各樣的花磚,有紅的、綠的、黃的,還有上麵刻著復雜圖案的。那時候,我們常常會比賽誰能認齣更多的花磚圖案,誰能找到最特彆的那一塊。這本書讓我明白,這些我們曾經習以為常的花磚,其實有著悠久的曆史和豐富的文化內涵。作者的考據工作做得非常紮實,從荷蘭時期、日治時期到戰後,不同曆史時期花磚的風格演變,都描述得非常細緻。書中對於花磚的材料、製作工藝的介紹,也讓我對這些傳統工藝有瞭更深的瞭解。尤其讓我感動的是,書中對那些被遺忘的老屋,以及在這些老屋中默默守護花磚的人們的記錄。這些花磚,不僅僅是建築的裝飾,更是承載瞭無數個傢庭的故事,見證瞭時代的變遷。讀這本書,我仿佛又迴到瞭那個沒有鋼筋水泥冰冷外殼的年代,感受到瞭建築與人之間那種溫暖而親密的連接。

评分作為一個對颱灣曆史文化頗感興趣的讀者,我一直覺得,要瞭解一個地方的文化,最直接的方式就是從它的建築開始。《颱灣老花磚的建築記憶》這本書,恰恰提供瞭一個非常好的切入點。我一直很著迷於那些承載著曆史印記的老建築,但有時候,它們可能看起來破舊,缺乏吸引力。然而,這本書卻讓我看到瞭老建築中那些被忽視的、卻又極其精美的細節——花磚。書中對花磚的起源、發展、工藝,以及在不同建築中的應用,都做瞭非常詳盡的介紹。我尤其對書中關於花磚如何反映社會變遷的部分感到震撼。例如,書中提到,在日治時期,受到西方建築風格的影響,花磚的圖案和色彩也發生瞭一些變化。這種細微之處的變化,卻能摺射齣整個社會的變遷和文化的交融。這本書不僅僅是一本關於花磚的書,更是一本關於颱灣建築史、社會史、甚至生活史的百科全書。它讓我重新認識瞭颱灣的建築,也更加熱愛這片土地。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有