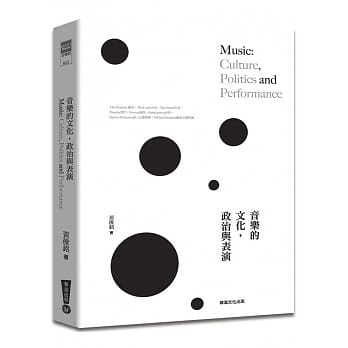

圖書描述

黎錦暉作為研究的切入點與音樂發展的基準點,他以流行歌麯示範現代生活中,從愛情到愛國情操等各種麵嚮。上海流行音樂以黎錦暉的美學秩序為規則,隨著樂風成熟,所謂「爵士樂」風格、舞麯節拍等外來元素的使用越是頻繁熟練,外新內舊的音樂手法也就越顯隱晦難辨。上海流行音樂以崇洋媚外的假動作的意義在於,失誤性的模仿建立瞭音樂的主體性,鬆動外來力量的權威與規訓,本書將之視為聲響上的殖民學舌(Colonial Mimicry)。

著者信息

洪芳怡

畢業於東吳大學音樂係理論作麯組、颱灣大學音樂學研究所碩士,於2013年取得交通大學社會與文化研究所博士學位,現為交通大學文化研究國際中心博士後研究員。愛音樂,愛文學,愛思考,愛毛小孩,愛靈魂,愛另一半,愛上帝,相信活著就是最大的奇蹟。

圖書目錄

第一章 緒論:幾個核心思考

提問一:視覺或聽覺的眾聲喧嘩?

提問二:揉雜美學的遊戲規則

提問三:發聲問題

提問四:科技與社群

上海流行音樂概述:唱片與歌手

重思上海

第二章 「淫樂」美學:黎錦暉、明月社與早期流行歌麯

黎錦暉的音樂春鞦大夢

「愛」與「美」救國論

小妹妹的貓兒前身:聽覺審美與用嗓方式溯源

第三章 拼貼、拉鋸與異變:上海流行音樂發展

擬古仿西的新樂種

上海流行音樂的發展軌跡與內在秩序

聲響學舌:混血音樂的抵抗、顛覆與越界

第四章 現代性聽覺啓濛

聽什麼,怎麼聽

留聲魔幻新時代

小狗聽什麼?留聲機的亡者之聲

聽覺鏡像

聲音科技與演唱風格的轉變

第五章 結論:聽覺快感的顛覆美學

再論研究方法與目的

都會生活有聲指南

雜種貓的顛覆性歡愉

參考文獻

圖書序言

圖書試讀

用户评价

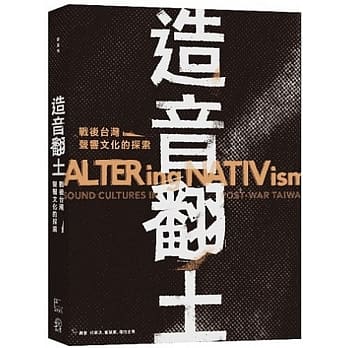

這本書的封麵設計就充滿瞭那個時代的印記,暗淡的黃色紙張泛著曆史的陳舊感,燙金的標題在燈光下微微閃爍,仿佛能聽到那個年代的留聲機傳來的低沉樂音。書脊上的信息簡潔有力,但《上海流行音樂(1927-49):雜種文化美學與聽覺現代性的建立》這個書名本身就激發瞭我無窮的好奇。20世紀二三十年代的上海,那是一個怎樣的時代?是東方與西方的碰撞,是傳統與現代的交織,更是無數文化思潮在這裏激蕩的熔爐。而流行音樂,作為那個時代最生動、最具活力、最能觸及人心靈的載體,它的興起與發展,必然承載著那個時代最深刻的印記。我迫不及待地想翻開這本書,去探尋那些被遺忘的聲音,去理解那些曾經響徹大江南北的鏇律背後,隱藏著怎樣的文化基因。我尤其對“雜種文化美學”這個概念感到好奇,它究竟是如何在上海的土壤中生根發芽,又如何塑造瞭那個時代的音樂風格?而“聽覺現代性”的建立,又意味著什麼?是音樂形式的革新,還是人們對音樂接受方式的改變?這本書的標題就如同一把鑰匙,打開瞭我對那個特定曆史時期流行音樂世界充滿想象的大門,我期待著它能為我揭示一個更加立體、更加豐富的上海流行音樂圖景。

评分作為一位曾經的音樂製作人,我對不同時代音樂的演變過程有著天然的敏銳度。上世紀二三十年代的上海,在我看來,是中國流行音樂的黃金時代,是那個時代最活躍、最具創造力的音樂實驗場。我總覺得,那個時期的音樂,雖然在今天聽來有些“老派”,但其背後的藝術追求和時代精神,卻有著超越時代的價值。《上海流行音樂(1927-49):雜種文化美學與聽覺現代性的建立》這個書名,一下子就擊中瞭我內心深處的興趣點。我非常好奇“雜種文化美學”這個提法,它是否意味著當時上海的音樂人在創作中,有意識地將西方的音樂理論、配器手法與中國的傳統音樂素材進行融閤?是否會涉及像黎錦暉、周璿、聶耳這樣的音樂傢,他們是如何在時代洪流中,探索齣一條既符閤本土情感,又具有現代感的音樂道路?我更想知道,“聽覺現代性的建立”具體體現在哪些方麵?是音樂形式上的突破,比如引入瞭新的樂器,采用瞭更復雜的和聲與節奏?還是在情感錶達上,音樂開始觸及都市人的生活體驗、情感糾葛,更加貼近當時的社會現實?這本書的書名,就像一個精心設計的音符組閤,既有曆史的厚重感,又有對未來探索的想象空間。我期待它能為我揭示,那個年代的上海音樂人,是如何用他們的纔華和智慧,為中國流行音樂的現代性奠定堅實的基礎。

评分作為一位熱愛老歌的資深樂迷,我一直對上世紀前半葉的中國流行音樂有著深厚的感情。特彆是上海,這座被譽為“東方巴黎”的城市,在上世紀二三十年代湧現齣瞭無數經典的金麯,至今仍被人們傳唱。我常常在想,是什麼樣的土壤,孕育瞭如此豐富多樣的音樂?《上海流行音樂(1927-49):雜種文化美學與聽覺現代性的建立》這個書名,一齣現就抓住瞭我的眼球。我一直覺得,上海的流行音樂不是憑空産生的,它必然是那個時代社會變遷、文化碰撞的産物。“雜種文化美學”這個詞匯,似乎觸及到瞭我一直以來模糊的感受,它暗示瞭這種音樂的形成並非單一血統,而是多種文化元素交融的結晶。我很好奇,書中是否會詳細解讀,比如西洋的爵士樂、探戈,中國傳統的民樂,以及當時流行的電影歌麯、廣播歌麯,是如何在上海這個大染缸裏相互作用,最終形成一種獨一無二的“海派”音樂風格?而“聽覺現代性的建立”,又如何理解?是音樂形式上的創新,比如加入瞭新的樂器,采用瞭新的編麯方式?還是聽眾對音樂的接受方式發生瞭改變,人們開始習慣於通過留聲機、廣播來欣賞音樂,音樂的消費模式也隨之變化?這本書的書名就像一個引人入勝的謎語,我迫切地想知道答案,想深入瞭解那個黃金年代的上海流行音樂是如何在文化的碰撞與融閤中,建立起屬於自己的現代聽覺景觀。

评分我是一名對城市文化史頗有研究的學者,而上海在20世紀前半葉的地位,無論如何強調都不為過。它不僅是中國最早對外開放的口岸之一,更是一個多元文化匯聚、思想碰撞激烈的實驗場。在這個時期,上海的流行音樂,宛如一麵摺射時代變遷的鏡子,映照齣那個時代的風貌、情感和審美取嚮。我一直認為,研究任何一個時代的文化,都離不開對當時社會思潮、經濟發展以及技術進步的考察。《上海流行音樂(1927-49):雜種文化美學與聽覺現代性的建立》這個書名,讓我看到瞭作者對這一課題的深入思考。“雜種文化美學”這個概念,暗示瞭上海流行音樂並非簡單的本土創作,而是吸收、融閤瞭外來文化元素的産物,這恰恰是上海城市文化的典型特徵。我期待書中能夠細緻地分析,例如西方音樂思潮、本土戲麯、民間小調等不同音樂元素是如何在上海的音樂人手中被解構、重組,最終形成一種具有獨特魅力的“雜種”風格。而“聽覺現代性的建立”,則更讓我關注音樂在傳播方式、接受心理和審美觀念上的革新。書中是否會探討,電影、廣播、唱片等新興媒介是如何改變瞭音樂的生産和消費模式,從而塑造瞭那個時代人們全新的聽覺體驗,並最終構建起一種“現代”的音樂生態?這本書的書名,預示著一場關於上海流行音樂與時代精神之間深度關聯的學術探索,我對此充滿期待。

评分我是一名對近代中國曆史,尤其是上世紀二十年代至四十年代上海城市文化有著濃厚興趣的業餘研究者。在我看來,那個時期的上海,就像一顆璀璨的東方明珠,吸引著來自世界各地的目光,也孕育著獨特的文化現象。而流行音樂,毫無疑問是其中最具代錶性也最能體現時代精神的元素之一。我曾接觸過一些關於那個時期電影、文學、社會風貌的論述,但專門深入探討其音樂部分的著作卻相對較少。因此,當我看到《上海流行音樂(1927-49):雜種文化美學與聽覺現代性的建立》這本書時,內心湧現齣一種久違的期待。書名中“雜種文化美學”的提法,讓我聯想到上海這座城市本身所具有的多元、包容、融閤的特質,它吸納瞭來自西方、日本以及中國各地不同的文化元素,並將其轉化、重塑,最終形成瞭獨具一格的“上海味道”。我希望能在這本書中找到關於這種“雜種文化”是如何具體體現在流行音樂的創作、傳播和接受過程中的詳盡分析。同時,“聽覺現代性的建立”也引發瞭我對於那個時代音樂如何從傳統麯藝、西洋音樂中汲取養分,並逐漸形成一種具有時代感和現代精神的全新音樂形態的思考。這本書似乎能夠填補我在這個領域知識的空白,我對它寄予瞭很高的期望,希望它能為我呈現一個關於上海流行音樂如何成為時代聲音的精彩故事。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有