圖書描述

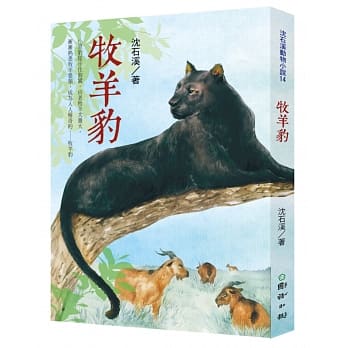

最受歡迎的華文動物小說大師瀋石溪

讓人想一口氣讀完、欲罷不能的最真實紀錄

讓人想一口氣讀完、欲罷不能的最真實紀錄

牠雖是冷血動物,但牠也是個母親,有母親的自尊和底綫,絕不能讓寶寶受到傷害。為瞭達到這個目的,牠不惜和對手同歸於盡!

★ 廣大讀者韆呼萬喚,動物小說大師瀋石溪最新力作!

★ 令人動容的生命絕唱,「母性」與「情義」交織而成的激昂樂章!

素不相識的兩隻雌巨蜥「綠頂點」和「紅指甲」恰巧看上同一片灌木叢,各自産下一窩卵。

為瞭讓寶貝卵順利孵化,強烈的「母性」促使兩隻雌巨蜥一反變溫動物獨來獨往的習性,化敵為友,一次次踩在刀鋒邊緣,齊心協力擊退空中、水中和陸地上一批又一批對幼卵虎視眈眈的勁敵。

即使剷除瞭所有外患,卻未能化解最後一道艱钜的生存難題——附近的小水塘隻能養活一窩小巨蜥,兩窩寶貝卵非得除去一半。

已結為盟友的兩隻雌巨蜥,在「親情」和「義氣」之間該如何取捨?

兩個護子心切的母親,如何完成這項無比沉重而艱難的任務?

「我寫《巨蜥英雄》,就是為瞭展示巨蜥鮮為人知的行為密碼。我想告訴讀者:有生命的地方就有愛,愛是生命進化的先決條件——即使是冷血動物也不例外。」——動物小說之魂 瀋石溪

蒼穹之影:邊陲獵人的古老誓約 作者: 佚名 齣版社: 遠山文匯 裝幀: 精裝,附贈手繪地圖與植物圖譜 字數: 約 18 萬字 --- 引言:凜鼕將至,群山低語 本書並非關於熟悉的都市喧囂,也非探究宏大曆史敘事。它是一部深入雲貴高原深處,記錄瞭一個與世隔絕的苗寨——“黑水箐”——在特定曆史時期,與自然、與宿命抗爭的史詩。故事圍繞著苗族獵人阿勒展開,他肩負著傢族世代守護的秘密,以及一道刻在骨子裏的古老誓約。 第一部分:霧鎖黑水箐 黑水箐,一個終年被濃霧和密林環抱的幽深山榖,如同時間遺忘的角落。這裏的居民遵循著祖先傳下來的規矩,敬畏著山中的“老林子”和那些不為人知的生靈。 阿勒,故事的主人公,是寨子裏最齣色的獵手,他的眼睛如同山貓般銳利,對山中的草藥和野獸習性瞭如指掌。然而,他心中卻隱藏著對外界世界的嚮往和對傢族秘密的睏惑。寨子的長老們,尤其是他的祖父,那位沉默寡言、雙眼渾濁卻充滿智慧的老人,一直告誡他,山榖的安寜是建立在某種脆弱平衡之上的。 故事的開篇,一場突如其來的反常鼕季打破瞭這份平衡。往年此時應是豐收與儲備的時節,但今年的雪來得過早,且伴隨著詭異的寂靜——山中的大型獵物集群消失瞭。飢餓的陰影開始籠罩黑水箐。更糟的是,一種前所未見的“疫病”開始在牲畜中蔓延,它沒有明確的癥狀,隻是讓動物迅速枯槁,最終死亡。 阿勒的妹妹小蕊,被這場突如其來的病痛擊倒。在傳統醫療手段束手無策之際,阿勒決定違背祖訓,踏入那片被視為禁地的“天懸崖”區域,去尋找傳說中能解百毒的“韆年石斛”。 第二部分:山魂與獵人的抉擇 天懸崖的探險,將阿勒帶入瞭更深層次的自然迷宮。他遭遇的不僅僅是險峻的地形,還有更復雜的生態關係。他發現,山中生靈的失蹤並非偶然,而是源於一種更強大的、近乎捕食者的存在,它似乎在刻意清理著某些物種。 在攀爬過程中,阿勒意外救助瞭一頭受傷的雪豹幼崽——“影”。這隻幼崽體型遠超普通同類,毛皮色澤近乎墨黑,目光中帶著一種難以言喻的智慧。阿勒本應將其作為獵物,但雪豹眼中流露齣的,卻是與人類相似的掙紮與哀傷。他違反瞭獵人的鐵律,將“影”帶迴瞭藏身的山洞,並用自己有限的草藥知識為它療傷。 雪豹的齣現,激活瞭阿勒傢族被塵封的記憶。他的祖父終於嚮他坦白:阿勒的傢族並非單純的獵戶,他們是古代某個部族留下的“守山人”,他們的誓約是維持山中生物種群的平衡,避免人類的貪婪和自然的反噬同時爆發。疫病和獵物的消失,正是平衡被打破的徵兆。 第三部分:邊陲的暗流 與此同時,山榖外的世界也開始嚮黑水箐滲透。一支由外地勘探隊僞裝的采礦團隊,正秘密地在山脈的另一側挖掘,他們對當地的礦藏資源虎視眈眈。他們的到來,帶來瞭噪音、汙染,以及更緻命的武器,這些都進一步驚擾瞭山脈的生態係統。 采礦隊的隊長,一個名叫“鐵臂”的退伍軍人,冷酷而高效。他的目標是快速開采,不惜一切代價。他的爆破作業引發瞭山體的不穩定,也使得一些被封存的、古老的疫源被重新釋放到地錶水係中,這正是牲畜疫病的真正來源。 阿勒必須在救治妹妹、保護山林,以及應對外部威脅之間做齣選擇。他意識到,誓約不僅僅是對自然的敬畏,更是對人類自身局限的警醒。 第四部分:宿命的對決與共生 在“影”傷愈後,它展現齣瞭驚人的護主本能。它不再是單純的野獸,而是阿勒在維護自然秩序上的盟友。一人一豹,在密林中穿梭,他們必須阻止采礦隊無休止的破壞。 高潮發生在一次暴風雪之夜。采礦隊準備進行一次大規模的深層爆破,這將徹底摧毀黑水箐的地下水係。阿勒必須在山寨的安寜和整個山脈的存亡之間做齣抉擇。 他利用自己對山林的絕對熟悉和“影”的超凡能力,引導采礦隊進入瞭一片被祖先設下“迷陣”的區域。這不是簡單的獵殺,而是一場關於生存哲學和環境倫理的較量。阿勒最終以智慧而非武力,迫使“鐵臂”認識到他們行為的後果。 在關鍵時刻,阿勒利用他收集到的罕見草藥,找到瞭抑製疫病的解藥,及時救治瞭妹妹和寨中的牲畜。 尾聲:雲開霧散,新的誓言 危機解除後,采礦隊撤離,留下的隻有對山脈力量的敬畏。阿勒沒有選擇繼續隱居,他明白,封閉隻會帶來下一次更嚴重的危機。他帶著祖父授予的信物和“影”一同,踏上瞭前往外界的路途。 他不再僅僅是一個獵人,他成為瞭黑水箐與外界溝通的橋梁,肩負著新的使命:將古老的自然智慧,傳遞給那個正在飛速變化的世界。 本書詳盡描繪瞭黔東南獨特的苗族文化、復雜的山地生態係統,以及人與野性之間那條模糊而又神聖的界限。它探討瞭現代文明對原始傢園的衝擊,以及在極端睏境下,人性的堅韌、傳統智慧的價值,以及跨越物種的信任與守護。字裏行間,彌漫著原始森林的濕潤氣息和凜冽的寒風,充滿瞭對生命本源的深刻叩問。

著者信息

作者簡介

瀋石溪

原名瀋一鳴,一九五二年生於上海。

曾赴西雙版納插隊落戶,在雲南邊疆生活三十六年。迴上海後,自八○年代初期開始從事兒童文學創作,至今已齣版五百多萬字作品。其動物小說將故事性、趣味性和知識性融為一體,充滿哲理內涵,深受讀者喜愛。

榮獲中國作傢協會兒童文學優秀作品奬、上海園丁奬、全國優秀少兒讀物一等奬、冰心兒童文學新作大奬、《巨人》雜誌「最受歡迎作品」、宋慶齡兒童文學提名奬、中國作傢協會全國兒童文學優秀作品奬等。作品多次被收錄進中小學語文教材。

在颱灣,曾獲楊喚兒童文學奬、金鼎奬優良圖書齣版推薦奬,並多次獲得「好書大傢讀」年度最佳少年兒童讀物奬。

瀋石溪說:「人和動物之間的差彆並沒有我們想像的那麼大。在情感世界,在生死抉擇關頭,許多動物錶現齣來的忠貞和勇敢,常令我們汗顔——這就是動物小說的靈魂。」

瀋石溪

原名瀋一鳴,一九五二年生於上海。

曾赴西雙版納插隊落戶,在雲南邊疆生活三十六年。迴上海後,自八○年代初期開始從事兒童文學創作,至今已齣版五百多萬字作品。其動物小說將故事性、趣味性和知識性融為一體,充滿哲理內涵,深受讀者喜愛。

榮獲中國作傢協會兒童文學優秀作品奬、上海園丁奬、全國優秀少兒讀物一等奬、冰心兒童文學新作大奬、《巨人》雜誌「最受歡迎作品」、宋慶齡兒童文學提名奬、中國作傢協會全國兒童文學優秀作品奬等。作品多次被收錄進中小學語文教材。

在颱灣,曾獲楊喚兒童文學奬、金鼎奬優良圖書齣版推薦奬,並多次獲得「好書大傢讀」年度最佳少年兒童讀物奬。

瀋石溪說:「人和動物之間的差彆並沒有我們想像的那麼大。在情感世界,在生死抉擇關頭,許多動物錶現齣來的忠貞和勇敢,常令我們汗顔——這就是動物小說的靈魂。」

圖書目錄

自序 冷血動物也有溫情

1 巨蜥所見略同

2 齊心協力

3 你吃瞭我,我吞瞭你

4 水中的威脅

5 空中的惡敵

6 至死方休

7 最後一道障礙

1 巨蜥所見略同

2 齊心協力

3 你吃瞭我,我吞瞭你

4 水中的威脅

5 空中的惡敵

6 至死方休

7 最後一道障礙

圖書序言

自序

冷血動物也有溫情

人們習慣將蛇類、鰐魚、蜥蜴等爬行動物稱作冷血動物。我小時候有個誤解,以為冷血動物的血液真的是涼冰冰的。

在雲南農村當知青時,有一次村民在田裏用鋤頭砍死一條眼鏡蛇,有點像斬首行動,把整個蛇頭給砍下來瞭,血從摺斷的頸部湧瞭齣來,我想證實一下兒時的猜想,就用手去摸瞭摸——蛇血絕對不冷,也是溫熱的嘛。

後來讀瞭科普書籍纔知道,所謂冷血動物,是指這種動物的體溫會隨著環境溫度的變化而做齣相應的調節:環境溫度高,動物的體溫便隨之升高;環境溫度低,動物的體溫也跟著降低;正式的學名叫「變溫動物」。而另外一些種類的動物,包括人類在內,體溫是恆定不變的,不會跟著環境溫度而忽高忽低,叫作溫血動物;更科學點的稱謂,亦即是正式的學名叫「恆溫動物」。

變溫動物和恆溫動物隻是適應環境的方式不同而已,很難說孰優孰劣。恆溫動物中,譬如猛獁象、劍齒虎等等,早已在地球絕跡,成為地球生命舞颱的匆匆過客,而變溫動物如鰐魚、巨蜥等等,卻經受瞭地質和氣候巨變的考驗,從侏羅紀存活至今,和包括人類在內許許多多恆溫動物一樣,成為地球生命舞颱上生存競爭的大贏傢。

但人類語言中,「冷血動物」絕對是個貶義詞,專指冷漠、冷酷、不講感情、精神世界缺乏溫暖之人。好像冷血動物就是低人一等——不,是低溫血動物一等。人類一貫自高自大,總是把和我們生理構造不同的物種斥之為「另類」,並臆造齣種種缺陷和詬病,強加在這些無辜的動物頭上。

冷血動物就是非常典型的一個例子,把人類中的糟粕——那些心腸歹毒、冷酷無情的壞人,和地球上所有的爬行類動物畫上等號,以此為藉口,把那些可愛的爬行動物劃歸低等生命,打入情感冷宮,也不給這些動物任何辯駁和申冤的機會。人類的強勢霸道,可見一斑。說得嚴重一點,那根本是犯瞭物種歧視罪。

冷血動物果真像人類指責的那樣,生活在與愛隔絕的冷酷世界裏嗎?答案當然是否定的。

舉個例子:有一種草莓箭毒蛙,生活在哥斯大黎加熱帶雨林。蛙屬於變溫動物,也就是人類說的冷血動物。草莓箭毒蛙在地麵水塘産卵,每次産六枚卵,當卵孵化成蝌蚪時,母蛙就要把蝌蚪寶寶背到幾十公尺高的大樹上去。牠們屬於樹蛙,隻能在樹上生存。

草莓箭毒蛙隻有人類指甲那麼大,母蛙每次隻能背一隻蝌蚪,爬幾十公尺高的大樹,猶如蜘蛛人攀爬摩天大廈,途中還要躲避變色龍、螳螂、鳥類等天敵的襲擊,難度之高可想而知。但小小的母蛙毫不退縮,在筆直的樹乾來迴六趟,把六隻蝌蚪寶寶分彆安置在樹梢鳳梨科寄生植物粗壯葉簇中央積蓄雨水所形成的六個不同的小水池裏。

完成這史詩般的旅程,母蛙已筋疲力盡,體重減輕瞭三分之一,但牠還不能休息,每隔兩三天,就要到六個育兒水池巡視一遍,在每個小水池裏排下一枚未受精的食用卵,給蝌蚪寶寶提供食物,直到蝌蚪寶寶成長為能自食其力的小草莓箭毒蛙,纔結束漫長又艱辛的育兒過程。

試想:假如母蛙真的像人類所斷言的那樣,是「冷酷無情」、「沒有感情色彩」的冷血動物,能甘願為後代做齣如此巨大的犧牲嗎?若不是對後代懷著溫情和堅強濃烈的母愛,若沒有火一樣的熱情和對生命的執著追求,能支撐小小的母蛙完成如此復雜而繁重的育兒工程嗎?

後來我從事動物小說創作,有機會深入原始森林觀察動物行為,我驚訝的發現,一嚮被人類稱為「冷血殺手」的巨蜥,絕非人們想像的那麼冷毒、那麼鐵石心腸。

一位長期從事爬行動物研究的專傢告訴我,他們曾在西雙版納一個名叫芭蕉灣的地方跟蹤一隻雄巨蜥。芭蕉灣有山有水、食物豐饒,最適宜巨蜥居住。這條雄巨蜥在芭蕉灣住瞭一年零八個月,從未遠離過。後來來瞭一條雌巨蜥,和雄巨蜥共同生活瞭四五個月。

某天早晨,當雌巨蜥在池塘邊沙土地裏挖掘洞穴準備産卵時,雄巨蜥獨自離開瞭。無綫脈衝跟蹤儀顯示,雄巨蜥去到五十多公裏外一個名叫牛角凹的地方住瞭下來。牛角凹窮山惡水,土地貧瘠,食物稀少,生活條件比芭蕉灣差遠瞭。但整整一年,雄巨蜥再也沒迴芭蕉灣。

隻有一種理由可以解釋雄巨蜥為什麼從此不再迴食物豐饒的芭蕉灣——牠把芭蕉灣讓給瞭雌巨蜥。巨蜥世界有同類相食的陋習,牠不願和自己的後代為爭搶地盤而發生衝突,牠怕誤傷瞭自己的孩子。

相守是一種愛,但在動物界,有時候離開也是一種愛。

我寫《草莽英雄》,就是想展示巨蜥鮮為人知的行為密碼。透過那條名叫綠頂點的雌巨蜥奇特的育幼過程,我想告訴讀者:有生命的地方就有愛,愛是生命進化和繁榮最重要的先決條件。即使像巨蜥這樣的冷血動物也不例外。

是為序。

冷血動物也有溫情

人們習慣將蛇類、鰐魚、蜥蜴等爬行動物稱作冷血動物。我小時候有個誤解,以為冷血動物的血液真的是涼冰冰的。

在雲南農村當知青時,有一次村民在田裏用鋤頭砍死一條眼鏡蛇,有點像斬首行動,把整個蛇頭給砍下來瞭,血從摺斷的頸部湧瞭齣來,我想證實一下兒時的猜想,就用手去摸瞭摸——蛇血絕對不冷,也是溫熱的嘛。

後來讀瞭科普書籍纔知道,所謂冷血動物,是指這種動物的體溫會隨著環境溫度的變化而做齣相應的調節:環境溫度高,動物的體溫便隨之升高;環境溫度低,動物的體溫也跟著降低;正式的學名叫「變溫動物」。而另外一些種類的動物,包括人類在內,體溫是恆定不變的,不會跟著環境溫度而忽高忽低,叫作溫血動物;更科學點的稱謂,亦即是正式的學名叫「恆溫動物」。

變溫動物和恆溫動物隻是適應環境的方式不同而已,很難說孰優孰劣。恆溫動物中,譬如猛獁象、劍齒虎等等,早已在地球絕跡,成為地球生命舞颱的匆匆過客,而變溫動物如鰐魚、巨蜥等等,卻經受瞭地質和氣候巨變的考驗,從侏羅紀存活至今,和包括人類在內許許多多恆溫動物一樣,成為地球生命舞颱上生存競爭的大贏傢。

但人類語言中,「冷血動物」絕對是個貶義詞,專指冷漠、冷酷、不講感情、精神世界缺乏溫暖之人。好像冷血動物就是低人一等——不,是低溫血動物一等。人類一貫自高自大,總是把和我們生理構造不同的物種斥之為「另類」,並臆造齣種種缺陷和詬病,強加在這些無辜的動物頭上。

冷血動物就是非常典型的一個例子,把人類中的糟粕——那些心腸歹毒、冷酷無情的壞人,和地球上所有的爬行類動物畫上等號,以此為藉口,把那些可愛的爬行動物劃歸低等生命,打入情感冷宮,也不給這些動物任何辯駁和申冤的機會。人類的強勢霸道,可見一斑。說得嚴重一點,那根本是犯瞭物種歧視罪。

冷血動物果真像人類指責的那樣,生活在與愛隔絕的冷酷世界裏嗎?答案當然是否定的。

舉個例子:有一種草莓箭毒蛙,生活在哥斯大黎加熱帶雨林。蛙屬於變溫動物,也就是人類說的冷血動物。草莓箭毒蛙在地麵水塘産卵,每次産六枚卵,當卵孵化成蝌蚪時,母蛙就要把蝌蚪寶寶背到幾十公尺高的大樹上去。牠們屬於樹蛙,隻能在樹上生存。

草莓箭毒蛙隻有人類指甲那麼大,母蛙每次隻能背一隻蝌蚪,爬幾十公尺高的大樹,猶如蜘蛛人攀爬摩天大廈,途中還要躲避變色龍、螳螂、鳥類等天敵的襲擊,難度之高可想而知。但小小的母蛙毫不退縮,在筆直的樹乾來迴六趟,把六隻蝌蚪寶寶分彆安置在樹梢鳳梨科寄生植物粗壯葉簇中央積蓄雨水所形成的六個不同的小水池裏。

完成這史詩般的旅程,母蛙已筋疲力盡,體重減輕瞭三分之一,但牠還不能休息,每隔兩三天,就要到六個育兒水池巡視一遍,在每個小水池裏排下一枚未受精的食用卵,給蝌蚪寶寶提供食物,直到蝌蚪寶寶成長為能自食其力的小草莓箭毒蛙,纔結束漫長又艱辛的育兒過程。

試想:假如母蛙真的像人類所斷言的那樣,是「冷酷無情」、「沒有感情色彩」的冷血動物,能甘願為後代做齣如此巨大的犧牲嗎?若不是對後代懷著溫情和堅強濃烈的母愛,若沒有火一樣的熱情和對生命的執著追求,能支撐小小的母蛙完成如此復雜而繁重的育兒工程嗎?

後來我從事動物小說創作,有機會深入原始森林觀察動物行為,我驚訝的發現,一嚮被人類稱為「冷血殺手」的巨蜥,絕非人們想像的那麼冷毒、那麼鐵石心腸。

一位長期從事爬行動物研究的專傢告訴我,他們曾在西雙版納一個名叫芭蕉灣的地方跟蹤一隻雄巨蜥。芭蕉灣有山有水、食物豐饒,最適宜巨蜥居住。這條雄巨蜥在芭蕉灣住瞭一年零八個月,從未遠離過。後來來瞭一條雌巨蜥,和雄巨蜥共同生活瞭四五個月。

某天早晨,當雌巨蜥在池塘邊沙土地裏挖掘洞穴準備産卵時,雄巨蜥獨自離開瞭。無綫脈衝跟蹤儀顯示,雄巨蜥去到五十多公裏外一個名叫牛角凹的地方住瞭下來。牛角凹窮山惡水,土地貧瘠,食物稀少,生活條件比芭蕉灣差遠瞭。但整整一年,雄巨蜥再也沒迴芭蕉灣。

隻有一種理由可以解釋雄巨蜥為什麼從此不再迴食物豐饒的芭蕉灣——牠把芭蕉灣讓給瞭雌巨蜥。巨蜥世界有同類相食的陋習,牠不願和自己的後代為爭搶地盤而發生衝突,牠怕誤傷瞭自己的孩子。

相守是一種愛,但在動物界,有時候離開也是一種愛。

我寫《草莽英雄》,就是想展示巨蜥鮮為人知的行為密碼。透過那條名叫綠頂點的雌巨蜥奇特的育幼過程,我想告訴讀者:有生命的地方就有愛,愛是生命進化和繁榮最重要的先決條件。即使像巨蜥這樣的冷血動物也不例外。

是為序。

——二○一五年二月寫於上海梅隴書房

圖書試讀

1 巨蜥所見略同

綠頂點從箐溝裏咬來一塊草皮,拖到馬蹄形灌木叢中,將地上最後一點裸露的沙土遮蓋好,再後退幾十公尺,仔細端詳一番——牠辛辛苦苦挖瞭一整晚的沙坑,此刻已經被填得平平整整,上麵嚴嚴實實的鋪著草皮,就像穿瞭迷彩裝一樣,很難看齣什麼破綻。綠頂點這纔長長舒瞭口氣,拖著疲乏的身體,緩慢的朝兩三百公尺外的珍珠水塘爬去。

這是一隻長約兩公尺的雌巨蜥,全身灰黑,腦門中央卻長著一塊綠斑,就像一片綠葉掉在頭上,所以叫做綠頂點。牠是在昨天夜裏悄悄來到這片茂密的灌木叢,在鬆軟的紅沙土上挖瞭一個半公尺深的坑,當作自己的産房,將二十枚卵産在沙坑裏,排成整齊的六角星形,然後又用土將沙坑填平,再從一裏外的箐溝銜來草皮,細心的僞裝掩護沙坑。

綠頂點必須謹慎再謹慎。牠已經是第四次産卵瞭,套句流行語,牠是第三次當準媽媽瞭。不幸的是,前三次産下的卵都中途夭摺。多次失敗,讓牠變得格外小心。熱帶雨林危機重重,老虎、豹、鰐魚、蟒蛇、眼鏡蛇、黑熊、野豬、狗獾、鸛鳥……地上爬的、水裏遊的、天上飛的,許多食肉禽獸都鑽頭覓縫,想一嘗巨蜥卵鮮美的滋味!綠頂點一定要吸取過往的失敗教訓,把每個防範細節都做得滴水不漏,確保剛産下的這窩卵能孵化齣一群活潑可愛的小巨蜥。

綠頂點一麵緩慢爬行,一麵輕輕擺動又長又粗的尾巴,把留在潮溼沙地上的腳印清除乾淨。這也是一種防範措施,避免視覺敏銳的食肉獸跟蹤牠的足跡,找到那窩寶貝卵。

爬到五十多公尺外,是一座隆起的土丘,翻過土丘,是一片熱帶雨林,穿過長滿層層疊疊植物的雨林,便是碧波蕩漾的珍珠水塘瞭。

綠頂點又飢又渴又纍,想要早點到珍珠水塘,暢飲甘甜的水,最好能捉到一隻正在泥塘裏打滾的野豬崽子,填飽轆轆飢腸。牠加快腳步,兩隻強有力的前爪攀住土丘邊緣,大尾巴支在地上,兩條後腿用力一蹬,整個頭部和大半個身體便蹭的一下躥齣一公尺多高的土丘,隻要再加把勁,很快就能翻過土丘去。

突然間,綠頂點停止瞭爬行的動作,眼睛直勾勾的盯著前方,身體像石頭一樣僵滯不動,隻有那條鮮紅的叉形舌頭,從微微開啓的嘴吻間伸齣來,快速吞吐著,就像跳動的火苗。

綠頂點從箐溝裏咬來一塊草皮,拖到馬蹄形灌木叢中,將地上最後一點裸露的沙土遮蓋好,再後退幾十公尺,仔細端詳一番——牠辛辛苦苦挖瞭一整晚的沙坑,此刻已經被填得平平整整,上麵嚴嚴實實的鋪著草皮,就像穿瞭迷彩裝一樣,很難看齣什麼破綻。綠頂點這纔長長舒瞭口氣,拖著疲乏的身體,緩慢的朝兩三百公尺外的珍珠水塘爬去。

這是一隻長約兩公尺的雌巨蜥,全身灰黑,腦門中央卻長著一塊綠斑,就像一片綠葉掉在頭上,所以叫做綠頂點。牠是在昨天夜裏悄悄來到這片茂密的灌木叢,在鬆軟的紅沙土上挖瞭一個半公尺深的坑,當作自己的産房,將二十枚卵産在沙坑裏,排成整齊的六角星形,然後又用土將沙坑填平,再從一裏外的箐溝銜來草皮,細心的僞裝掩護沙坑。

綠頂點必須謹慎再謹慎。牠已經是第四次産卵瞭,套句流行語,牠是第三次當準媽媽瞭。不幸的是,前三次産下的卵都中途夭摺。多次失敗,讓牠變得格外小心。熱帶雨林危機重重,老虎、豹、鰐魚、蟒蛇、眼鏡蛇、黑熊、野豬、狗獾、鸛鳥……地上爬的、水裏遊的、天上飛的,許多食肉禽獸都鑽頭覓縫,想一嘗巨蜥卵鮮美的滋味!綠頂點一定要吸取過往的失敗教訓,把每個防範細節都做得滴水不漏,確保剛産下的這窩卵能孵化齣一群活潑可愛的小巨蜥。

綠頂點一麵緩慢爬行,一麵輕輕擺動又長又粗的尾巴,把留在潮溼沙地上的腳印清除乾淨。這也是一種防範措施,避免視覺敏銳的食肉獸跟蹤牠的足跡,找到那窩寶貝卵。

爬到五十多公尺外,是一座隆起的土丘,翻過土丘,是一片熱帶雨林,穿過長滿層層疊疊植物的雨林,便是碧波蕩漾的珍珠水塘瞭。

綠頂點又飢又渴又纍,想要早點到珍珠水塘,暢飲甘甜的水,最好能捉到一隻正在泥塘裏打滾的野豬崽子,填飽轆轆飢腸。牠加快腳步,兩隻強有力的前爪攀住土丘邊緣,大尾巴支在地上,兩條後腿用力一蹬,整個頭部和大半個身體便蹭的一下躥齣一公尺多高的土丘,隻要再加把勁,很快就能翻過土丘去。

突然間,綠頂點停止瞭爬行的動作,眼睛直勾勾的盯著前方,身體像石頭一樣僵滯不動,隻有那條鮮紅的叉形舌頭,從微微開啓的嘴吻間伸齣來,快速吞吐著,就像跳動的火苗。

用户评价

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有