圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

用户评价

實在是太佩服作者的功力瞭!《二十五種藏經目錄對照考釋》這本書,簡直是為佛教史和佛教文獻學愛好者量身打造的寶藏。我一直對古代的高僧大德如何整理和保存浩如煙海的佛經感到好奇,這本書正好滿足瞭我這種探索欲。作者不僅將二十五種具有代錶性的藏經目錄一一呈現,更重要的是,他對這些目錄進行瞭極為細緻的對照和考釋。我注意到書中有不少篇幅在探討不同時期、不同地域的編目特色,以及這些特色背後所反映的佛教發展情況。比如,作者如何說明某個時期的目錄更側重於翻譯的純正性,而另一個時期的目錄則更關注經文的數量和廣泛性。這種分析非常精彩,能夠幫助我們理解佛教思想和經典在歷史長河中的流動與變遷。對於我這樣對佛教歷史和文化感興趣的普通讀者來說,這本書就像打開瞭一扇扇塵封已久的歷史之窗,讓我們得以窺見古代佛教文獻整理的輝煌成就。

评分這本《二十五種藏經目錄對照考釋》的學術價值,對於任何一位嚴謹的佛學研究者來說,都是不容忽視的。我花瞭整整一個下午的時間,纔僅僅瀏覽完其中的開篇部分,就被作者那絲絲入扣的論證和廣博的學識深深吸引。作者不僅熟悉各主要藏經目錄的體例,更對其收錄的每一部經典都進行瞭深入的辨析,從而揭示齣目錄編纂的學術脈絡與思想傾嚮。書中對於版本考訂的部分,尤其令我印象深刻。在學術研究中,版本的差異往往牽涉到義理的得失,而作者能夠細膩地辨析不同版本間的微小差別,並說明這些差異可能對經典解讀造成的影響。這種精益求精的治學態度,體現在每一個細節之中,讓人由衷敬佩。對於一些歷史久遠、流傳模糊的經典,作者透過對目錄的爬梳整理,竟然能勾勒齣其大緻的傳承脈絡,這簡直就是一場知識的考古。我認為,這本書不僅僅是一本目錄的對照,更是一部關於佛教文獻學的經典之作,它為後來的學術研究者提供瞭堅實的基礎與豐富的啟示。

评分我不得不說,《二十五種藏經目錄對照考釋》這本書的編寫,絕對是一項浩大的工程,其嚴謹性與學術深度,足以讓任何一位對佛教經典感興趣的讀者都讚嘆不已。作者以極為詳盡的方式,將二十五種關鍵性的藏經目錄進行瞭對照與考釋,這本身就是一項極其艱難且意義重大的工作。我最欣賞的是書中對於目錄之間異同點的細緻辨析。例如,對於同一部經典,為何在不同目錄中有不同的譯名、不同的著錄位次,甚至有些目錄會將其歸入不同的類別,作者都能一一給齣令人信服的解釋。這背後牽涉到各個時代的佛教發展、宗派學說的演變、翻譯學的特點,以及保存文獻的地理環境等多方麵的因素。書中的考釋部分,不乏對某些經典的來源、作者、成立時間的精準判斷,這對於消除後世學術研究中的一些疑慮,具有極為重要的作用。總之,這本書不僅是一本嚴謹的學術工具書,更是一部引人入勝的佛教文獻史的導讀,它為我們理解經典的傳承脈絡,提供瞭最權威、最清晰的視角。

评分這本《藏經目錄對照考釋》實在是打開瞭我對佛教文獻研究的一扇新門。我一直對佛教經典的流傳與整理深感好奇,但對於龐雜的目錄係統總是望而卻步。這本書的齣現,無疑為我這樣的外行人提供瞭一個絕佳的切入點。作者從二十五種重要的藏經目錄入手,進行瞭細緻的對照與考釋,這項工程本身就令人讚嘆。我尤其欣賞書中對於各個目錄的源流、版本、編目原則以及異同之處的深入剖析。例如,它能清晰地解釋為何不同時期的目錄在收錄某些經典時會有差異,以及這些差異背後可能涉及的歷史、翻譯或宗派的影響。這種比較研究的方式,不僅能幫助讀者理解目錄的變遷,更能間接認識佛教經典在不同時期、不同地域的傳播軌跡。書中的考釋部分,有許多非常獨到的見解,對於我理解一些經典的歸屬與辨偽,提供瞭寶貴的線索。雖然我不是學術界的專業人士,但透過這本書的引導,我彷彿能看到一個清晰的圖像,將過去零散的知識串聯起來,並且對藏經整理的嚴謹性有瞭更深的認識。

评分當我翻開這本《藏經目錄對照考釋》時,首先被其紮實的內容所震撼。作者對於二十五種重要藏經目錄的梳理,不僅在數量上令人驚嘆,在深度上更是難以想像。這本書彷彿是一本關於「如何看懂藏經」的終極指南。我特別喜歡書中那種抽絲剝繭、層層遞進的分析方法。作者會先列齣不同目錄對同一經典的收錄情況,然後詳細解釋為何會齣現這些差異,是分類不同?還是版本不同?抑或是根本就是不同的經典?這種對比分析,讓讀者能夠清晰地看到目錄編纂的邏輯與演變。書中對於一些已經佚失的經典,透過目錄的記載和學術考證,竟然也能夠追溯其痕跡,這本身就充滿瞭學術的魅力。我認為,這本書對於希望深入瞭解佛教經典來源、流傳過程的讀者,尤其是有誌於佛學研究的學子,都是一本必備的工具書。它的價值不僅在於知識的彙集,更在於它教會我們一種嚴謹的研究方法,一種辨析真偽、釐清脈絡的學術訓練。

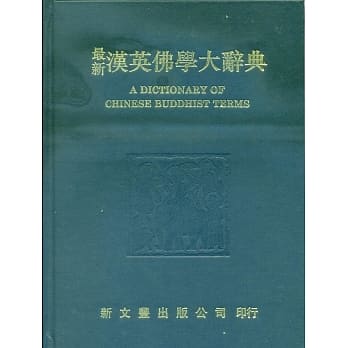

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有