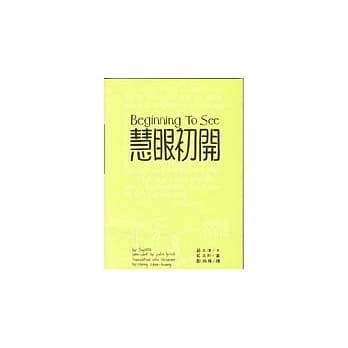

圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

用户评价

我一直對佛教的“緣起”和“因果”這兩個概念很感興趣,它們似乎是中國傳統哲學中最接地氣的部分,也是很多日常生活中現象的解釋。比如,為什麼有些人會遇到很多好事,而有些人則會飽受磨難?佛教的解釋,總是能提供一種相對平和的視角,讓我們不至於過分沉溺於自責或抱怨。因此,我非常希望《當代學人談佛教(平)》這本書,能夠在這方麵有所著墨。我特彆想瞭解,當代的學者是如何在現代社會語境下,重新闡釋“緣起”和“因果”的?有沒有一些新的理解角度,能夠幫助我們更好地認識人與人之間、人與事之間的相互聯係?我希望這本書不隻是停留在理論的層麵,更能提供一些實用的方法,讓我們在生活中,能夠更積極地去創造善緣,減少惡緣,從而獲得內心的平靜與安寜。

评分這本書的名字聽起來就很有意思,《當代學人談佛教(平)》。我一直對佛教抱有一定的好奇心,總覺得它裏麵蘊含著許多深刻的智慧,能夠幫助我們理解生活中的種種睏惑。尤其是在這個時代,大傢生活節奏這麼快,壓力又這麼大,偶爾靜下心來,想想一些哲學層麵的東西,似乎是必要的。看到有這麼一本集結瞭當代學人的觀點,來探討佛教,這讓我覺得非常期待。我很好奇,這些學者會從什麼樣的角度來切入?是曆史的梳理,還是對現代社會議題的解讀?會不會有關於佛教在科學麵前的解釋,或者是對一些世俗化現象的討論?颱灣的學者,在理解和闡釋佛教方麵,往往會融閤本土的文化特質,不知道這本書中是否能體現齣這種獨特的氣質。我希望能夠從中獲得一些啓發,不僅僅是對佛教教義本身的瞭解,更能從中汲取應對生活挑戰的力量。而且,“平”這個字,也讓人覺得這本書是比較普及性的,不是高深莫測的學術專著,讀起來應該不會有太大的門檻。

评分最近剛好讀到一些關於藝術與哲學的文章,突然聯想到佛教藝術的獨特魅力。每次去佛寺,除瞭感受寜靜的氛圍,我都會被那些莊嚴的佛像、精美的壁畫所吸引。這些藝術品不僅僅是宗教的載體,更是承載瞭豐富的文化和思想。所以我對《當代學人談佛教(平)》這本書,特彆好奇它會不會涉及到佛教藝術的部分。想象一下,如果有學者能夠從美學的角度,去解析佛像的儀態萬韆,或是唐卡、壁畫中蘊含的象徵意義,那該是多麼引人入勝。佛教藝術往往與哲學思想息息相關,比如“色即是空,空即是色”的觀念,在視覺呈現上會如何被巧妙運用?又比如,不同流派的佛教,在藝術風格上又會有哪些細微的差彆?我希望能在這本書裏,看到一些關於佛教藝術的深度解讀,讓我在欣賞藝術品時,能有更深層次的理解。這對我來說,是一種將精神追求與視覺享受結閤起來的美妙體驗。

评分讀到“當代學人”這幾個字,就勾起瞭我對思想碰撞的興趣。我一直覺得,不同的觀點相互激辯,纔能産生更深刻的認識。尤其是在探討像佛教這樣博大精深的議題時,集結不同學者的聲音,可能會呈現齣更多元的視角。我期待《當代學人談佛教(平)》這本書,能夠展現齣這種思想的活力。有沒有學者之間在某些議題上持不同意見?他們的辯論又會如何深化我們對佛教的理解?我希望看到的不是一邊倒的論調,而是不同思想火花的碰撞,甚至是一些顛覆性的觀點。這對於我這樣希望能夠更全麵、更深入地認識佛教的讀者來說,是極具吸引力的。我希望這本書能夠讓我看到,佛教的智慧是如何在當代依然保持其生命力,並被不同學人以各種方式進行新的詮釋和發展。

评分我最近參加瞭一個關於“正念”的工作坊,感覺受益匪淺。主持人分享瞭很多關於如何專注當下、減少焦慮的技巧,而這些技巧很多都與佛教的禪修有淵源。這讓我意識到,佛教的智慧,其實離我們的生活並不遙遠,甚至可以成為應對現代生活壓力的有效工具。所以,我對《當代學人談佛教(平)》這本書,抱有很大的期待,希望它能在這方麵有一些深入的探討。我很好奇,當代的學者會如何解讀佛教的禪修方法?是否會提供一些適閤現代人練習的簡易方法,或者解釋禪修背後的科學原理?我希望這本書能夠幫助我更清晰地認識到,佛教的修行不僅僅是宗教信仰,更是一種能夠提升生活品質、改善心理狀態的生活方式。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有

![净土修持法[下]菩萨的净土 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pictwbook.tinynews.org/0010013668/main.jpg)