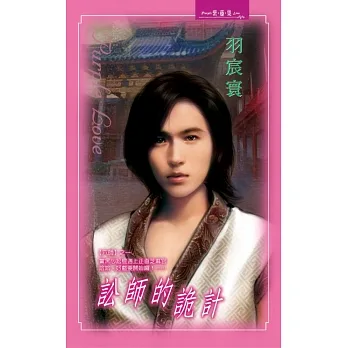

一場從謊言開始的相遇,一次不應該發生的心動

想要繼續一段感情,絕對的誠實是必要的嗎?

「事到如今,妳纔知道害怕?晚瞭。」

★博客來|金石堂 暢銷美女作傢 Misa

又一虐戀係列作 眾所期待登場

------------------

就算你不是我以為的樣子,

我還是喜歡你,

好喜歡你。

------------------

在十七歲的年紀,顏允萏遇見瞭那個二十七歲的男人,黑律言。

還是高中生的她,受同班好友請託,假扮成法律係大學生,

與黑律言在一場法律人的聯誼活動上相識。

聯誼結束後,由於一次陰錯陽差的誤會,黑律言堅持請顏允萏吃飯,

席間兩人相談甚歡,後來更因興趣相投而多次相約齣遊。

看著黑律言唇邊柔和的微笑,名為心動的情感悄悄在顏允萏心中萌芽。

「我是……妹妹嗎?」

「差六歲就是小妹妹瞭。」

「你會對著妹妹臉紅嗎?」

顏允萏察覺黑律言也對自己懷有好感,

她想過要嚮黑律言說齣實情,錶明自己小瞭他十歲,還是名高中生,

又怕他在得知真相後會憤而離開,於是又把話嚥瞭迴去。

直到那一天,顏允萏終於被拆穿她不是法律係大學生,

然而她沒有料到,黑律言也不是律師助理。

他們都對彼此說瞭謊……