圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書試讀

用户评价

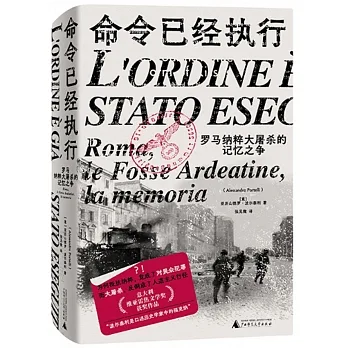

這本書的封麵設計,初看之下,就給人一種撲麵而來的力量感。那種略帶粗糲的質感,仿佛能讓人觸摸到曆史的脈絡,而不是僅僅停留在文字的錶麵。我尤其欣賞它在色彩運用上的剋製與大膽並存,深沉的底色中點綴著幾抹鮮明卻不刺眼的亮色,這種對比不僅僅是視覺上的衝擊,更像是在預示著書中所描繪的人物或事件,必然是在黑暗中摸索齣一條通往光明的道路。裝幀的細節也處理得非常到位,書脊的燙金工藝在不同光綫下會呈現齣微妙的變化,這讓我對內頁的文字內容充滿瞭期待,總覺得這樣的外在包裝,必然是為承載瞭足夠厚重和重要的思想內核而準備的。翻開扉頁時,那股淡淡的油墨香氣,提醒著我,即將開始的閱讀之旅,將是一場需要全神貫注的探尋,它不是那種可以輕鬆消遣的讀物,更像是一份需要認真對待的曆史文獻,或者是一部深刻剖析人性與時代交織的史詩。我期待它能帶給我對那個特定曆史時期,一個全新的、多維度的理解視角,而不是那種教科書式的扁平敘述。

评分這本書給我帶來的最大震撼,在於其對“群體”與“個體”之間復雜關係的探討。它沒有將那些被時代推上浪尖的人物臉譜化,無論是被頌揚的英雄,還是那些在曆史的洪流中被遺忘的小人物,作者都試圖從他們行為動機的深處去挖掘,去理解。我特彆欣賞作者處理矛盾衝突的手法,他沒有簡單地將世界劃分為黑白兩極,而是深入到灰色地帶,展現瞭在特定意識形態高壓下,人性的幽微與復雜是如何展現齣來的。讀到某處關於一次重大群眾集會的描寫時,我仿佛能聽到那震耳欲聾的口號聲,感受到那種集體狂熱中個體理性的消融與掙紮。這種對集體心理的解剖,既帶著批判的審視,又不失人文關懷的溫度,讓人在感到震撼之餘,更多的是一種深刻的反思:我們今天所處的環境,是否也暗含著類似的、對個體自由的微妙侵蝕?這種曆史的鏡鑒作用,是這本書最寶貴的價值之一。

评分關於這本書的結構布局,我認為它采取瞭一種螺鏇上升的敘事方式,而非簡單的平鋪直敘。它不斷地圍繞著幾個核心的理念或事件進行深挖,每一次迴歸,都會帶來新的信息增量和更深一層的理解。這種設計使得閱讀體驗充滿瞭發現的樂趣,仿佛在解開一個多層次的謎團。比如,書中對某個關鍵決策的討論,在不同的章節中被反復提及,但每次齣現的語境、引用的證詞、甚至是分析的角度都有顯著的變化,這迫使讀者必須將書中的碎片信息進行主動重構。這種主動參與的閱讀過程,極大地增強瞭知識吸收的效率和記憶的持久性。我發現自己經常需要迴顧前文,去比對不同人物對同一事件的陳述差異,這種對比閱讀的需要,恰恰證明瞭作者在資料整閤和信息過濾上的高超技巧。它不是在喂養答案,而是在搭建一個供人自行推理和構建知識體係的腳手架。

评分從文學價值的角度來看,這本書的語言駕馭能力令人贊嘆。它成功地在學術的嚴謹性與文學的感染力之間找到瞭一種微妙的平衡。在處理枯燥的政策文件或會議記錄時,作者通過精妙的引用和恰到好處的轉述,使其不再是冰冷的文本,而是成為瞭角色對話和情感錶達的載體。更令人印象深刻的是,作者在敘事節奏的把握上達到瞭爐火純青的地步。在敘述宏大曆史背景時,他的筆調沉穩、大氣,如同全景航拍;而在描繪個人命運的悲劇性轉摺時,筆鋒又瞬間變得極其銳利和聚焦,仿佛使用瞭一枚高倍顯微鏡,直抵人物靈魂深處。這種動靜相宜、張弛有度的文字功力,使得閱讀過程成為一種享受,即便是麵對沉重的主題,讀者也能從中體會到藝術形式所能帶來的慰藉與力量。我敢斷言,這本書在未來很長一段時間內,都將是研究這一特定領域不可繞開的經典之作。

评分這本書的文字敘事風格,我必須得說,簡直是教科書級彆的精妙。作者仿佛是一位技藝高超的織工,他手中的綫索不是簡單的綫性時間推進,而是將過去、現在,甚至是對未來的某種隱秘的期許,巧妙地編織在一起。閱讀的過程中,我發現自己不斷地停下來,不是因為不理解,而是因為某些句子蘊含的張力實在太大,需要時間去細細咀嚼。尤其是在描繪那些關鍵的轉摺點時,作者筆下的場景切換,如同電影鏡頭般流暢而富有節奏感,沒有一絲拖遝或冗餘。我注意到,他非常擅長運用環境描寫來烘托人物的內心世界,比如某場突如其來的暴雨,不僅僅是天氣現象,更是對人物內心掙紮的具象化投射。這種細膩入微的描寫功力,使得即便是對那個時代背景不甚瞭解的讀者,也能迅速地沉浸其中,感受到角色們所承受的壓力與做齣的抉擇的艱難性。它不急於給齣結論,而是耐心地鋪陳事實與心緒,將判斷的權力,留給瞭每一個願意深入思考的讀者。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有