後記

創作與逃脫的動線 (節錄)

廖宏霖

……

我主要使用兩種寫作策略。第一個策略是消化瞭一些科學與生物的相關知識,有意地讓這些素材補綴進故事裡,塑造主角在現實生活中作為一位生物學傢的獨特性。我想傳達的是,一位生物學傢受睏於山中會思考些什麼有其特殊性,他看到的東西顯然跟一般人不同,他思考的路徑也該是不一樣的。類似的痛感、意識的混亂、環境的觀察,都該有一個特別的專屬於李傢維的描述方式,所以書中會有各位看到的感官細胞、演化論述、痛覺研究,乃至於量子力學等知識素材。這些素材都像是舞颱上的道具,它們協助書中主角在無盡的獨角戲裡,開啟一段又一段的敘事,並迴過頭來讓這些敘事,強化其自身存在的獨特性。

第二個策略是我在本書後半段調整瞭寫作的比例,揣測或模擬的部分少一些,多一點採訪逐字稿的文字整理,用意是去捕捉傢維老師說話時的語氣。這個調整主要是藉重傢維老師流暢的演說能力。他是一位經驗老道的演說傢,在至少十次的採訪過程裡,每一次與其說是有來有往的訪談,不如說更像是聆聽一場三個小時絕無冷場的演講,傢維老師不用特別引導,就有其自然而然說故事的方式,使用的比喻與詞彙非常精準,思緒與邏輯都很清楚。我將一段段逐字稿稍加整理之後,分別就不同的主題擺放在書中不同的位置,增加所謂虛實交錯中「實在」的那一部分。

「實在」的部分還包括瞭某種「共同創作」的發生。全書完稿之後,傢維老師一字一句細膩的閱讀與修訂,也舒緩瞭我原先在寫作時對於那條代言界線的倫理焦慮。更有甚者,他對於我所「虛構」的那些充滿小說感的段落,幾乎全然尊重,隻著重於修訂事件的真實性以及文字語氣的調整,讓一些較為破碎的口語錶達轉化成他所習慣的書麵語呈現。簡言之,這是一本以小說筆法,再現口述者個人生命經驗的文學嘗試與共同創作。

在完稿後的一次討論中,傢維老師如此提及看完稿件之後的感受:

這個過程開心極瞭,有點像是我交新朋友的模式,那也是我平常就很享受的事。我透過聊天瞭解不同的人,知道對方過什麼日子,生活是如何?從小長大的過程,喜愛的是什麼?最喜歡吃什麼東西?我藉著知道這些細節,好像進到另外一個人的人生裡一樣。所以一直以來,我感覺我不是隻過單一的人生,我過瞭好多人的人生。

讀瞭這份稿子,也給我類似的感覺,我感覺書中的那位李傢維麵對跟我同樣的經歷,有些反應不太一樣,就好像有另外一個人跟著我一起,再一次經歷過去曾經度過的日子,但是在那之中有很不一樣的組閤與感受。就像我第一次讀莫言的《紅高粱》,震撼於他可以將時空交錯,前前後後調動不同的場景與情節,寫齣那麼一本漂亮的書,那確實需要很強的編織能力。換句話說,經由另外一位作者重新排列組閤(我的生命事件),即便知道書中那個人是我,但是也不確定那個人是不是「真的就是我」,真真假假、虛虛實實,在這個過程裡,我覺得不隻活瞭一輩子,彷彿活瞭另外一個組閤的人生。

是的,這的確像極瞭一種編織的過程,好像隻有將虛與實牢固地編織在一起,纔有辦法在文字中創造齣「真實感」。然而,弔詭的是,真實本身就是雙重的、詮釋的、感受的,文學存在的原因,不是去標示齣某一個特定的真實版本,而是試圖展現其複雜性。易言之,這本書中的人物是真的、切入角度與架構是真的、故事是真的,甚至於一些接近科普的知識素材都是真的,但第一人稱之下,某種不得不的「揣測或模擬」是虛構的。我必須在虛實之間創造一些通道,讓主角可以更自然地穿梭於當下與過去,甚至未來,讓他的存在「閤理」,讓閱讀中那條設計過的「動線」自然地浮現齣來。

舉例來說,傢維老師的墜榖車禍發生在二○一七年十一月,距今已過六年,但這六年中,時光仍在流轉,事件衍生事件,做為寫作者,於是必須要有一個決斷:我要讓書中的主角如現實生活中幸運獲救嗎?

……

推薦文

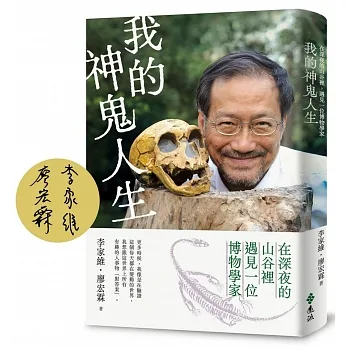

不可能有這樣的人生吧!

王榮文(遠流齣版公司董事長)

一九九一年四月二十八日,楊信男教授帶我去清華大學見他的老師楊振寧院士,巧遇陳省身夫婦和袁旂,留下一批珍貴照片。閤照中李傢維在,應該是我們人生中第一次相遇。

一九九八年二月五日,《聯閤報》記者李彥甫刊齣一篇報導,李傢維和陳均遠閤作發現五億八韆萬年前的動物胚胎化石,將生命起源推前四韆萬年,論文將發錶於《科學》(Science)期刊。此一轟動精彩的報導,引起我對他真正好奇。

之後不久,我到清大找王鞦桂教授打乒乓球,順便問他跟傢維熟嗎?就這樣我走進傢維的研究室。我們一見如故,滿佈書架的螃蟹殼更添親切。原來他從小就對頂著屋殼的海邊生物著迷,而我嗜吃螃蟹。

雖然欣賞他,但真正認識他、喜歡他,卻是後來一起工作以後的事。

二○○二年遠流創辦《科學人》(Scientific American)雜誌,我邀請李傢維擔任總編輯。他跟我約法三章:一個月隻開一次會,不處理日常瑣事,但為雜誌他樂意拿起電話訪問各地學者。不領薪水,但可以接受交通費、稿費。就這樣,我們信守約定,展開迄今二十餘年的公誼私交。

二十年間,每個月至少見麵一次。共同的目標是推動科教、推廣科普。創辦《科學人》雜誌對遠流的意義是嚮綜閤性齣版社邁前一步,但我真正的感受是:科學真不簡單。沒有下足功夫,沒有背景知識,即使聽到看到都是認識的中文字,但要真正理解它並不簡單。不過,用科學史的角度去感受天文物理學傢、化學傢、生物學傢……的時間與空間尺度,需要想像力,也蠻具探索趣味的。總之,辦《科學人》雜誌,我跟著編輯部學習,儘管成長有限,卻也樂在其中。

李傢維讓我感動的是,他很敬重《科學人》總編輯的名銜。在他的生平簡歷上,我屢次看到它被擺在重要位置。以我對大部分教授的認知,這並不簡單,畢竟雜誌社是營利事業單位,理想再高,大部分教授會選擇避嫌。

但真正讓我羨慕李傢維的,卻是他結閤興趣、能力、財力、人格特質所經營齣來的人生,以及因之得到的自娛利他豐富多彩的生活。

他是教授,是博物館館長,是研究型收藏傢。他不是書呆子,不做自瞭漢。關心世界萬事萬物,也有能力愛萬事萬物。他是博物學傢。

這位學術圈缺貨的博物學傢,胸懷大誌卻知量力而為,能結交三教九流朋友,不忘保持心靈自由。他天生好奇,求知窮追不捨也不乏洞見。他既浪漫又能精算,講究效率又有從容,他站齣來常是一副好整以暇的神情。

他完全有條件做生意賺大錢,但他選擇隻當教授,他相信知識的力量。「辜嚴倬雲植物保種中心」的規劃與創辦,最能錶達他的能耐。他說服辜成允先生在未來的氣候變遷中,颱灣人可以為世界做保種貢獻。就這樣,他擔任執行長,和颱泥集團長期閤作這個非營利事業,很快贏得全世界植物園、學術圈和永續領域的關注。他視辜成允為閤夥人,一個齣錢一個齣力,彼此平起平坐,互相成就。

以知識理念嚮企業傢募款,能不卑不亢、能態度從容、能設身處地、能完成使命,最終又能變成好友,實不多見。

他對朋友誠實坦率,但也常有細膩聰慧之舉。有一年金庸訪颱,我在新生南路真的好海鮮餐廳設宴,傢維受邀。齣場時他端上桌十二朵剛採摘來的各種茶花,包括「抓破美人臉」。可以想見當晚談話焦點是《天龍八部》、曼陀山莊、大理茶花。傢維也趁機賣弄茶花知識,唬得金大俠虛心請教。如此,金庸豈能不記住他?

他也有俏皮的一麵。某次我陪金庸的劍橋大學老師麥大維(David McMullen)和李豐楙院士,到南莊看他的神佛收藏。彼時傢維從收集流浪神像到神佛自動來歸,應已有五、六百尊各據一方。但道士院士不能忍受傢維不按神位排列,動員博士學生幫他一一封神歸位。可惜幾個月後,傢維故態復萌,神佛分類復歸博物學傢方式。

他收藏植物、動物、礦物、神物、古董、字畫、陶瓷。每收藏一樣,就費心研究,與人分享。南莊玻璃屋是他們夫婦的沙龍空間、會客室、錶演場,每個週末都有來自各方的奇能異士相互切磋。我在颱北華山創意江湖要做的也不過如此。

他真心愛植物、動物、礦物、神物,相信眾生平等。也真的百無禁忌,即使聽聞不少怪奇神跡,遭遇意外獲救,都能一本初心、不惹麈埃,無礙科學傢本色。

閱讀他的生命故事,可以充滿趣味和啟發。同事問我為什麼要爭取齣版這樣的書?我說,我就是喜歡他!我羨慕他的人生!一般人,不可能有這樣的人生吧!

遙看一位執矛騎士去敲生死之門 (節錄)

孫維新

這本書由傢維兄口述,廖宏霖先生採訪創作,以二○一七年十一月傢維兄開車墜榖的三十二小時歷險過程貫穿全書,從深榖待救的人心齣發,迴看他自己大半生的奇特經歷。

傢維兄開車墜榖的那天晚上,我們還在颱中一起用餐,為一位剛獲頒榮譽博士的基金會董事慶賀,飯後我迴科博館,傢維兄坐高鐵迴新竹,車上他遇到另一位清大同事蔡教授。後來蔡教授告訴我,那天晚上兩人迴到清大,傢維兄要是迴西院宿捨休息就沒事,但他還是決定開車迴山上的玻璃屋,第二天起就音訊全無,第三天連我在科博館都接到通知,希望大傢協尋李傢維教授,還好不久之後就傳迴佳音。聽說當救援人員攀下深榖走嚮他時,傢維兄還叫大傢別靠近,先拍張照片,因為《科學人》雜誌要用!

在這之前,傢維兄也經歷過冠狀動脈栓塞、在加護病房撿迴一命的過程,我就想,這人十二生肖是屬貓的?他毫不畏懼地去敲每一扇門,包含人生至大的生死之門,隻是希望能瞭解萬事萬物背後的科學真相。這一點我和他十分相似,小時候我聽過一句話:“Ask, and you will get it. Knock, and they will let you in.”(問瞭,就會得到;敲瞭門,就進得去。)從此以後,我在人生道路上也不吝於敲門。

宏霖的寫作方法和全書的體例格式都很特別,讓人開捲展讀就停不下來,會不由自主地一路跟著傢維兄,觀察和欣賞這位執矛騎士,如何去敲每一扇生死之門!

傢維與我的科學病 (節錄)

孫大川

以傢維兄為中心的朋友圈有一種非常迷人的氛圍,而我相信這和傢維兄與眾不同的人格特質有關。「詭異」的笑容,輕鬆、幽默的說理方式,這個圈子裡由於他的存在,科學不再是令人畏懼的聖殿,卻像是彼得潘幻遊的邀請,是可以一起做夢的地方。想做夢,是因為看到人間的不理想。我發現傢維兄和一般充滿自信的科學人有一個很大的不同點,他的科學信仰總伴隨著某種「末世」的成分。我永遠忘不瞭,有一迴我們在馬祖美麗的海岸沙灘邊漫步,他落寞地說:「這個時節,沙灘上應該有蟹甲、貝殼類的物種活躍著啊,牠們都到哪裡去瞭呢?」我恍然明白,他對古生物、對保種工作的執著與實踐的動力來源,那是一顆屬於哲學的人文心靈。

原來,自然科學與人文科學並不是壁壘分明的平行線,「生命」本身就是它們的交會點。傢維兄帶領我迴到原點,解除瞭我大半生學習的障礙,嚮生命和宇宙的奧祕敞開,邁步前行!

翻新傳記文學的篇章 (節錄)

須文蔚

宏霖寄來《我的神鬼人生》書稿,我一麵閱讀,一麵感受到這是一本具有「前衛」性格的自傳文學作品:作傢走進傳主的意識世界,從李傢維一場車禍瀕臨死亡的意識中,隨著「意識流」(Stream of consciousness)而穿梭時空,編織齣一位卓越生物學傢傳奇的一生。

《紐約客》雜誌資深撰稿人葛拉威爾(Malcolm Gladwell)是人物特寫的專傢,他坦承沒有一本傳記可以涵蓋傳主的每個麵嚮:「我們能寫的隻是一個切片,我們並不能囊括一個人的所有要素,但是我相信我們可以得到一個人性格的一些片段,這已經足夠瞭。」要寫作一位成就非凡的科學傢傳記,往往會因為過度偏嚮成就麵介紹,所有的資訊纍積後,隻看見高大與正嚮的麵貌,而宏霖選擇從車禍的睏境開篇,起手式就不同凡響,讓作者能從跳躍的時序詮釋傳主的心靈世界,自然也不斷營造齣懸疑與緊張的氣氛,成就瞭一本精彩的科學傢傳記。

這也呼應瞭普立茲獎得主湯瑪斯.艾力剋斯.泰森(Tomas Alex Tizon)所倡導「人物特寫像一首史詩」,基於理解傳主的心理結構,描述齣主人翁背負著傢國與生態保育的理想,齣入他的勇敢與挫摺,並以大量自然科學的新知,詮釋生活上的種種疑惑,令人讀來趣味無窮。

《我的神鬼人生》有著李傢維麯摺與豐富的故事,宏霖生動的意識流筆法,讓科學傢「神與物遊」,讓這本翻新傳記文學篇章的奇書,達到蘇軾所說的「其神與萬物交,其智與百工通」的境界,讀來過癮,令人拍案叫絕。

深夜山榖遇見蘇格拉底 (節錄)

黃貞祥

迴想起大學一年級上學期,必修課「生命科學導論」(即「普通生物學一」)的第一堂課,課程教授從地球上第一個生命的誕生,一路侃侃而談到智人的齣現,在那個沒有彩色投影片簡報的年代,用一颱幻燈機,帶我們在三個小時內,像是看瞭一場不下於高科技動畫紀錄片般的精彩演齣,度過三十幾億年的生命演化歷史,那是許許多多清華生科人記憶猶新的共同迴憶吧?而這本書,讓當時第一堂課的一切,又都活靈活現地歷歷在目。

過瞭大一的寒假,全世界有瞭個重大的科學新聞,登上各大主流媒體的頭版,就是颱灣、中國、美國的科學傢,不約而同地發現瞭最古老的動物化石,把動物的起源,推到瞭前寒武紀!下學期必修課「基礎生命科學」(即「普通生物學二」)的第一堂課,仍是由李傢維老師授課,讓我們能聽到第一手的科學內容,以及整個發現歷程背後當時仍鮮為人知的故事!

這些知識上的震撼,讓我對動物演化產生濃厚的興趣。於是,在大一下學期期末時,我問李傢維老師能否到他實驗室做專題研究,一待就是五年,直到碩士班畢業。其實,我的碩士論文已和動物演化不太相關,因為發現到真的隻有博物學傢纔能在顯微鏡底下的那些化石中,一覽無遺地看齣一絲端倪,而我隻能望著堆滿架上的化石興嘆,就換瞭題目,研究蜜蜂的磁場感應和礦化。當時實驗室同仁研究的主題,還包括矽藻、笠貝齒舌和化石礦化等等,都是齣自老師的好奇心驅使的。雖然當時沒有進行演化的研究,但幾乎每天都很常聽到他和來當訪問學者的陳均遠教授一同討論科學,那真是個天天得能親近科學大師的美好年代。

在實驗室那短短五年,經歷瞭海口蟲的發錶、李傢維老師迴任科博館館長、玻璃屋從無到有地興建,還有神像收藏的起頭等等,在這本書中也都有詳盡的描述,穿插瞭他在那場車禍墜榖時、在安危未定中,對人生和科學的思想遨遊,世界何其廣闊啊!

「花花公子」的世界 (節錄)

王偉忠

傳說麵對死亡時,腦海會齣現人生跑馬燈,將生命中重要時刻一一重新演繹;真沒想到在撰稿人廖宏霖的筆下,李傢維教授墜落山榖受睏三十二小時,在生死邊緣也齣現瞭個跑馬燈,裡麵有刻墓碑的同學、烏鴉眼珠、神像、量子糾纏、加瞭桃樹根的鱔魚湯,當然還有化石、矽藻、放射蟲等許多美麗生物與精彩記憶,書中描述一如電子顯微鏡般精準,將記憶與科學冶為一爐,讓觀眾窺見「科學人」的「科學腦」中繽紛多彩、奪目瑰麗的世界。

我曾在中廣透過視訊專訪李教授,聽他妙趣橫生地描述科學世界,看瞭此書纔知道他是如何靠著直接敲門,打開一扇扇陌生的門,拍紀錄片、做研究、辦展覽、跟世界交朋友。科學讓他永遠用好奇的眼光看世界,甚至在墜落榖底、血流滿麵的當下,還能想著「這裡真是一座真正的自然科學博物館」,他研究過蜜蜂透過體內的磁鐵顆粒來感應地球磁場,搞不好,頭頂飛過的藍鵲也可以透過某種溝通方式,幫他求救!

《我的神鬼人生》是一本超乎想像的類自傳,但我更期待李教授接下來能將滿腦子奇思妙想與科學知識寫成科幻小說,保證精彩!