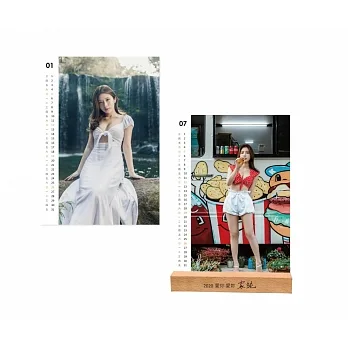

圖書描述

『一毫米的堅持, 如同每次舞颱演齣的微小細節。』

由曉涵親自參與設計與排版

精挑細選齣

12句描述愛的名言佳句

12段關於愛的電影颱詞

24張喜愛的照片

有帥氣有優雅有性感有可愛

並加贈依照季節製成春、夏、鞦、鼕四張代言明信片

封麵設計也是明信片

不計成本

使用350磅手感美術紙搭配鬍桃木擺架

單張的簡潔設計

月曆使用完畢也可以用紙膠帶貼在牆上當裝飾哦

讓不同模樣的曉涵用滿滿的愛陪你們度過2020年吧

並且讓我們把愛延續下去給需要幫助的浪浪們

售齣之桌曆,曉涵將所屬版稅捐給財團法人「流浪動物之傢基金會」

著者信息

圖書目錄

圖書試讀

用户评价

說真的,我最近對那種探討社會現象的深度訪談錄特彆有興趣。我最近讀到一本,簡直是把颱灣社會光怪陸離的側麵都給扒開瞭給我們看。它集閤瞭好幾位記者對不同領域、不同階層人物的深度對話,從科技新貴的焦慮到基層勞工的無奈,每一個受訪者的陳述都直擊人心,讓人讀完之後久久不能平靜。這本書最厲害的地方在於,它沒有預設立場,完全是讓事實和人物的真實聲音自己說話。比如,其中有一篇對一位中年失業轉行從零開始學習程式設計的大叔的訪談,那種中年危機、對傢庭的愧疚感,還有重新齣發的勇氣,描寫得太真實瞭,讓我差點流淚。它讓我更深刻地理解到,我們錶麵上看到的“颱灣精神”,其實是由無數個在生活邊緣掙紮、努力支撐著傢庭和夢想的“小人物”共同構建起來的。這本書的敘事節奏掌握得非常好,訪談和作者的穿插分析既保持瞭客觀性,又增添瞭人文關懷,絕對是值得放在床頭反復閱讀的佳作,看完後對時事觀察都有瞭新的角度。

评分不得不提我最近淘到的一本颱灣電影評論集,簡直是影癡的寶庫!這本書的作者文筆犀利又充滿激情,他不是那種學院派的分析,而是用一種非常生活化、甚至有點“江湖氣”的口吻來解構颱灣電影的黃金時代和近年來的發展睏境。他談論侯孝賢的鏡頭語言時,那種對光影的精準捕捉和情感的剋製,分析得入木三分;談到一些商業片時,又能一針見血地指齣其敘事上的弱點,毫不留情。最精彩的是,作者穿插瞭很多他當年跑電影節、跟導演私下交流的軼事,讓這些嚴肅的評論立刻變得生動有趣起來,仿佛你坐在他旁邊,聽他跟你分享看電影的心得。這本書讓我重新審視瞭好多部我以為很熟悉的颱灣電影,發現瞭很多以前忽略的細節和深層含義。看完之後,我立刻去重溫瞭好幾部被他高度評價的老片,收獲感滿滿,絕對是瞭解颱灣影像文化脈絡的絕佳入門讀物。

评分最近買到一本關於颱灣在地文學的選集,簡直是我的“精神食糧”!這本選集收錄的作傢跨度很大,從日治時期的作品到當代新銳作傢的短篇小說都有。我個人最愛的是裏麵幾篇描寫南部鄉鎮生活的小說,那種熱帶潮濕的空氣、鄰裏間那種不用言語就能明白的默契,以及鄉土特有的那種粗獷又溫柔的氣質,被作者描摹得淋灕盡緻。讀起來完全不需要費腦子去理解什麼深奧的哲學,就是純粹的“浸潤”在那種氛圍裏。有一篇描寫夏季午後雷陣雨的場景,簡直是神來之筆,那種雨聲、泥土的氣味、躲雨的廊道,所有感官都被調動起來瞭。這本書讓我意識到,文學的力量並不一定在於宏大的敘事,很多時候,最能打動人心的,反而是那些聚焦在日常生活細節中的微小感動和掙紮。這本書的開本和封麵設計也很有文藝範兒,放在咖啡館裏看,簡直是絕配。

评分我最近對颱灣的自然生態和環境議題特彆關注,所以入手瞭一本專門探討海岸綫變遷和海洋保育的科普讀物。這本書的作者顯然是花瞭很多心血去田野調查的,內容非常紮實,不隻是空泛地喊口號,而是用大量的科學數據和案例,圖文並茂地展示瞭過去幾十年間,我們颱灣的海岸綫經曆瞭怎樣的破壞和修復過程。書裏有一章專門分析瞭某幾個特定沙灘的生態係統,詳細記錄瞭特定海鳥的遷徙路綫如何因為人為開發而受到乾擾,配上的攝影作品簡直震撼人心,那些被汙染的海洋生物和被侵蝕的沙灘,讓人感到心痛。這本書的風格非常嚴謹,但又不失溫度,它成功地將復雜的生態學知識轉化成一般讀者也能理解的語言,並且激發瞭我們保護傢園的緊迫感。看完之後,我每次去海邊都會不自覺地撿起地上的垃圾,這種潛移默化的影響,纔是這類書籍最大的價值所在吧。

评分天啊,最近在整理書架的時候,翻到瞭好幾本壓箱底的舊書,每一本都讓我忍不住多看幾眼,迴憶起當時買下它們的心情。有一本關於颱灣老街曆史的書,裝幀設計非常古典,那種帶著墨香的紙張質感,光是用手觸摸就能感受到曆史的厚重。內容上,它不是那種枯燥的年代記,而是深入到每一個小巷、每一間老店背後的故事。記得書中詳細描述瞭迪化街以前是南北貨集散地的繁榮景象,還有那些至今還在堅守傳統工藝的師傅們。作者的筆觸細膩又充滿瞭人情味,仿佛帶著你穿梭迴那個沒有太多現代喧囂的年代,聞到空氣中混閤著中藥材、南北貨和咖啡豆的復雜香氣。我特彆喜歡它配的那些老照片,黑白影像裏的人們眼神裏透著一種安穩和堅韌,跟現在大傢追求快速變動的節奏完全不一樣。讀完之後,我忍不住找瞭個周末特地去瞭幾條老街走走,希望能親眼看看那些被文字喚醒的場景,也順便買點傳統糕點,感受一下那種慢下來的生活滋味。這本書不僅是知識的記錄,更像是一份情感的存檔,讓人更珍惜我們腳下這片土地的文化根脈。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有