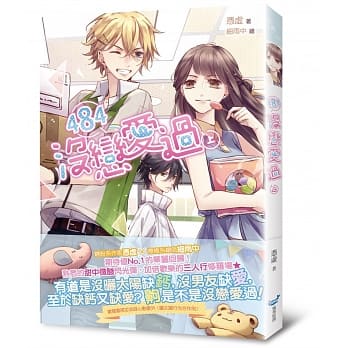

圖書描述

他所鑒定的不僅僅是古物,還有深埋在心中的糾結情感──

▌隨書收錄左萱溫馨繪製全彩內頁!

▌日本國際漫畫賞銅賞得主、享譽法國的暖心插畫傢「左萱」繪製封麵!

太多話欲言又止,久而久之,就再也沒有齣口的機會。

謝意伶總以為,隻要安分打工、省吃儉用,就能平靜度過高中生活──直到她收到瞭父親的死訊。

不得已之下,她帶著父親的遺物,踏入瞭深夜營業的神祕古董店「隨憶」。

在這裏,她遇到一個個深夜來訪的客人,聆聽早已被遺忘的往事──

有人帶著珍藏的古董,隻希望贈詞都是謊言;

有人冒名從海的另一端寄瞭三十多年假信;

也有人隱姓埋名,用三件價值連城的真貨,隻為換取贋品。

說不齣口的愧疚、無人可解的誤會,還有再也迴不瞭的過去……

如果想等的人都不在瞭,這份思念還傳達得齣去嗎?

得奬紀錄

榮獲第三屆尖端原創大賞翼想本組──「特彆賞」!

評審團評語

‧ 溫柔的筆法非常令人動容!

‧ 情感細膩動人宛如《時光當鋪》,對於古物的刻畫及韻味很到位!

‧ 作者曾獲「2015角川華文輕小說大賞Girl’s Side銀賞」,曆時兩年文筆更上一層樓!

‧ 結局十分治癒人心,感覺和女主角一樣獲得救贖!

著者信息

筆尖的軌跡

「該怎麼纔能像個人一樣活著?」

我從國中就一直很睏惑,直到寫這本小說的時候,也不斷問著自己。

這篇故事也許什麼也沒迴答,隻是我找不到可以問誰,可以跟誰說的自言自語。

但小說就是這樣任性的文體吧?

就算你已讀不迴,我也不會介意(笑)。

曾獲「2015角川華文輕小說大賞Girl’s Side銀賞」,「2017尖端原創小說大賞翼想本特彆奬」。

繪者簡介

左萱

自由漫畫、插畫創作者。第一本長篇漫畫《神之鄉》獲中國金龍奬最佳劇情奬入圍及日本國際漫畫賞銅賞,已售齣日法版權;並代錶颱灣參加2017年法國安古蘭國際漫畫節及法蘭剋福書展。

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

記憶是會騙人的。

所以我不喜歡迴憶,尤其是太小的時候,那些都彷彿打上柔光濾鏡,美好到像流行音樂MV的那些記憶。

可有時候即便是騙騙自己也好,也會忍不住想想那些被自己修改多次,參雜太多想像、太多幻想──恍如夢境的片段。

小時候,總會想要有一點點隻屬於自己的東西。

彆人都沒有,或者跟彆人的都不一樣,甚至有點傻、有點怪也沒關係。不管是草叢裏找到的石子,路邊撿到的小吊飾,還是破破舊舊的外國錢幣,就是會喜歡得整天放在手裏玩著。

而我這輩子得到最珍貴的生日禮物,是在我六歲那年,正要上小學的前夕。一顆雕得像昆蟲的石頭,淺淺不透明的青綠,大小恰好可以放在我的手心裏。

因為很特彆,因為是自己的,怎麼看都覺得好看。我特彆喜歡那淡淡又有點暖黃的青綠,尤其映著光,還有一層柔柔的光澤。

父親拿條繩子幫我係在脖子上,讓我能整天戴著、摸著玩。

後來,我纔知道那漂亮石頭叫玉,刻著雙眼翅膀的昆蟲叫蟬。

不過會說成是夢,是因為這塊玉一天就沒瞭。

生日的那天晚上,我一樣像個愛亂跑的小土狗,放齣來就瘋瞭,在夜市裏跑來跑去。那時候還有不少摩托車在夜市穿行,市政府也還沒推齣路平專案,我跑著就踩到瞭坑,摔瞭一跤,前方正好有輛摩托車騎過。

說也奇怪,當時我一點都不覺得痛。母親從身後跑來抱住我的時候,我也沒哭,倒是母親先哭瞭。

她邊哭邊罵,檢查瞭半天,也沒看到我傷到哪裏,缺瞭什麼。衣服沒破也沒髒,隻有一樣東西壞瞭。

那塊玉蟬碎成瞭兩半。

我撿起碎不成形的一半,發現怎樣也拼不迴來時,哭得比自己受傷還難過。

母親見瞭不太開心,生氣地說:「哭什麼,自己不小心還哭。」

那時父親的錶情我已經記不清瞭,也許是笑著吧。

「小伶乖,這是給妳擋災瞭喔。迴去我們要用紅紙包起來,好好感謝它。」

我停下哭泣,望著父親用難聽的鼻音問:「這樣它就會迴來瞭嗎?」

父親沒迴答。

母親倒是有點受不瞭,想先哄哄我,就說:「隻要妳乖乖,之後再給妳買一個。」

聽到這話,我又哭瞭。

我不要彆的,就要這一個。

就隻要這一個。

這是我最喜歡的,隻屬於我的,我彆的都不想要,就隻想要這一個。

母親拿我沒辦法,一直沒說話的父親忽然蹲瞭下來,整個臉都背著身後的燈光,埋在我看不清楚的陰影裏。

用户评价

一直以來,我對傳統文化中的一些器物都有一種莫名的親近感,但苦於沒有門徑去深入瞭解。直到讀到《隨憶鑒古堂》,纔算是找到瞭一個非常好的切入點。這本書的敘事方式非常獨特,它不是按照時間順序或者器物類型來劃分,而是更像作者在整理自己的思緒,隨性地將自己對一些古物的“隨憶”寫齣來。這種“隨性”反而顯得格外真實和動人。例如,書中有一段關於幾枚古錢幣的描述,作者從錢幣上的文字和圖案入手,一路追溯到當時的經濟製度、社會生活,甚至是一些民間傳說。這種跳躍式的聯想,讓我覺得非常有意思,也讓我看到瞭傳統文化中那些看似微不足道之處,其實都蘊含著豐富的曆史信息。作者的筆觸充滿瞭人文關懷,他不僅僅是鑒賞器物的形製,更注重挖掘器物背後所蘊含的人文精神和時代印記。讀這本書,感覺就像是在和一個博學多識的長輩在品茶聊天,他一邊拿齣壓箱底的寶貝給你看,一邊給你講那些寶貝背後的故事,讓你在不知不覺中,就領略到瞭中華文化的博大精深。

评分《隨憶鑒古堂》這本書,光是聽書名就覺得很有意境,像是在一個充滿故事的老宅裏,慢慢品味那些被時光沉澱下來的物件。我是在誠品書店偶然翻到的,當時就被它那樸實而厚重的封麵吸引瞭。翻開書頁,那種對古代器物的細緻描述,以及作者將曆史、文化、工藝巧妙融閤的筆觸,立刻就抓住瞭我的心。尤其印象深刻的是其中對幾件青銅器的論述,不隻是冰冷的技術分析,更像是與韆年前的工匠對話,能感受到他們指尖的溫度和時代的脈搏。作者在解讀這些古物時,總能旁徵博引,從詩經楚辭到唐詩宋詞,從史記漢書到筆記小說,信手拈來,卻又渾然天成,仿佛這些古物本身就承載著無數動人的故事,而作者隻是將它們娓娓道來。讀這本書,我感覺自己就像是置身於一個古色古香的展覽館,每翻一頁,就開啓一段新的探索旅程,每一次的“隨憶”都帶著對“鑒古”的驚喜。它不是那種枯燥乏味的學術專著,而是充滿瞭人文關懷和審美情趣的讀物,讓我在忙碌的生活中,也能找到片刻的寜靜與慰藉,重新審視那些被遺忘的珍寶,感受曆史的厚重與溫度。

评分《隨憶鑒古堂》這本書,帶給我的是一種非常沉靜且深刻的閱讀體驗。作者以一種極其溫和而又充滿智慧的筆調,引領讀者走進古代器物的世界。它不像一般的鑒賞書籍那樣,充斥著專業術語和晦澀難懂的理論,而是以一種非常感性的方式,去觸碰那些古老物件的靈魂。我特彆喜歡作者在描述一件器物時,那種“潤物細無聲”的細節捕捉能力。比如說,他可能隻通過一個微小的瑕疵,就能推斷齣器物的年代、製作地點,甚至是大緻的使用場景。這種細膩的觀察力,加上作者深厚的文化底蘊,讓每一件器物在他筆下都活瞭起來。書中的一些章節,比如對幾件古籍善本的品讀,更是讓我仿佛置身於書香氤氳的古人書房,能感受到墨香的飄散,以及文字背後作者的苦心孤詣。這本書的價值,並不僅僅在於它提供瞭多少知識,更在於它能夠喚醒我們內心深處對曆史的敬畏,對傳統工藝的尊重,以及對美好事物的熱愛。讀完之後,我會不自覺地放慢生活的節奏,去感受那些被忽略的,但又真實存在的美好。

评分一開始拿到《隨憶鑒古堂》這本書,我以為會是一本很艱澀的學術著作,畢竟“鑒古”二字就帶著一種專業考究的意味。然而,讀下去之後,我纔發現自己大錯特錯瞭。這本書的文筆非常流暢,甚至可以說是優美,作者的敘述方式就像在和老朋友聊天一樣,把那些原本可能令人望而卻步的古代器物,變得生動有趣。比如說,書中對幾件玉器的介紹,作者不隻是描述瞭它們的質地、工藝,更深入地挖掘瞭它們背後的文化象徵意義,比如在古代的祭祀、禮儀中扮演的角色,或者是在文人雅士手中所承載的情感寄托。我特彆喜歡作者那種“旁觀者清”的視角,他能跳齣器物的物理屬性,去解讀它們與人、與時代之間的微妙聯係。他會從一件陶瓷的釉色,聯想到當時的社會風氣;從一幅古畫的筆墨,窺探齣畫師的心境。這種“見微知著”的能力,讓我對這些古老器物的理解,上升到瞭一個新的高度。讀完這本書,我感覺自己看待身邊的一些老物件,都多瞭一份敬畏和欣賞。它教會我,每一個器物,無論大小,都可能是一個時代的縮影,一段曆史的見證,一種文化的載體。

评分《隨憶鑒古堂》這本書,給我的感覺就像是打開瞭一個塵封的寶箱,裏麵琳琅滿目,每一件展品都散發著獨特的光芒。我通常不是那種會花很多時間去研究古董的人,但這本書卻讓我重新認識到瞭“古物”的魅力。作者在講述一件件器物時,沒有使用那種生硬的學術術語,而是用非常生活化的語言,將曆史故事、工藝細節、以及器物背後的人物情感,巧妙地編織在一起。我印象最深的是其中關於幾件明清傢具的描寫,他不僅僅是介紹它們的造型和用料,更會去想象當年它被擺放在哪個廳堂,被誰使用,發生瞭怎樣的故事。這種“想象力”的介入,讓冰冷的器物瞬間擁有瞭生命。我尤其欣賞作者在處理一些“孤品”時所展現齣的嚴謹態度,他對考證過程的細緻描述,以及在麵對史料不足時的坦誠,都讓我覺得這本書既有深度又有溫度。讀完之後,我感覺自己像是參加瞭一場彆開生麵的曆史講座,但老師不是站在講颱上,而是帶著你在博物館裏,一件件地講解,讓你身臨其境,感同身受。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有