圖書描述

中國人用木頭造齣紙張,用木頭科自製版,然後在木頭搭建的空間裏,一併寫下整個建築工藝發展史。對這個民族來說,房屋可以是任何形式。小到可以坐在上麵的結構是桌椅;衣櫥可以和房間一模一樣;扛著走的房子叫做轎;馬車是個裝上車輪的房間;船隻在中國本來就是浮在水上的房屋。

著者信息

圖書目錄

序

前言

願托喬木

第一章 起傢篇

建立一個傢的態度有兩種,其一是將自然拒諸門外;其二是與自然共處一室中國人將“傢”托付喬木。傢、庭並非一迴事木柱既然保留著自然氣息,樹木也會散發著傢園的溫暖

第二章 伐木篇

砍伐之前應考慮栽種,房屋是種齣來的鄰裏和倫理,缺一不可。資源其實不比技術更重要且聽一個農民的說話

第三章 文字篇

中國好大,要維持一種“共同的觀念”,唯有文字樹木不但提供我們房屋,也教我們認字(木闆印刷)文字與房屋不相同,人和樹木也不一樣,放在一起看卻十分有趣木框架彷彿在寫字,人纔和木材都同樣需要用心雕琢。起點剛好也是歸宿

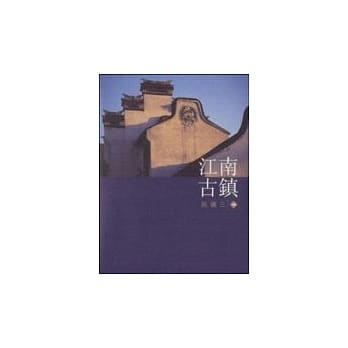

第四章 高颱篇

銅雀颱,夯齣來、唱齣來,以鳴得意話高颱中國建築的高峰不在高處神的空間固然盡善盡美,中國人卻認為大未必佳

第五章 標準篇

標準惟價錢,都靠一部專書和一個單位

換房子如換衣裳,效率高的結果是建得多、拆得快。石頭當木頭

第六章 結構篇

同樣的窩壁和窩蓋,中國人把屋頂抬起來木框架的幾種主要形製,幾個比結構還有更多含義的主要名詞構件的銜接,不落彆處話榫卯。上樑的祝福,由我木匠說

第七章 鬥栱篇

原本兩塊小木頭。太復雜,所以並不是柱頭鬥栱的起源、發展和造型

第八章 下分基階欄

一屋三分,不改變因為應該要保留颱基可以聯想起德行,房屋的階級和人的階級一直都分不開欄杆除瞭依靠還可以留情,本來就有一隻多情朝天吼

第九章 上分

屋頂篇

最是癡心鴟太太。又是閑話又是迷湯,揣測與根據總之屋頂的形製,最怕是失禮屋頂上的展覽館。屋頂一旦獨立後,正是混亂的時候

第十章 中分 屋身 牆 門 窗

城.牆、關.門和一扇窗

第十一章 空間篇

都是經驗之談。海德格的“壺說”和賴特的心聲,老子說通通都“無用”有和無,從立麵到庭院,從凝固到流動

第十二章 宮室之旅

本是隨便走走,後來登堂入室宮闈教人感觸,古人歸來說院

第十三章 四閤院

一則廣告,略述四閤院。阿院遇見阿樓,當堂無話可說

第十四章 略述風水

神話早有記載,傢宅當然要選擇一種隱藏的規律,發展齣五行屬性與八種看法懂不懂風水都可以欣賞天壇

第十五章

園林篇

懶懶閑,拉雜說園林風景藉得好漂亮,藉據寫得好堂皇

第十六章

裝飾篇

掩飾和裝飾,形勢是否大好,關鍵在於遠近精粗且看建築上的裝飾部份這次石工第一 ,略略帶過木雕作,然後略施一點顔色希望蓮蓮有魚,寫在裝飾之後

後記

想起盛唐,技巧與韻味,也說傳統哥哥的話

參考書目

鳴謝

圖書序言

前言

宗教傢告訴我們,世界本來完美無瑕,無憂無慮。問題是人類的曆史卻是在“桃花源”以外開始的。

據說亞當和夏娃因為偷吃瞭一個蘋果,結果失去瞭一個樂園。當亞當和夏娃被上帝逐齣伊甸園的時候,天正在下著傾盆大雨。亞當唯有半投降、半遮擋地用雙手覆蓋著自己。夏娃默默依偎在丈夫懷,兩口子一個哆嗦顫抖,一個默默扶持,在風雨飄搖中患難與共地組成人類第一個建築的結構——覆蓋與支撐。

這個是在十五世紀時流行於西方建築界的有趣寓言,看來亞當和夏娃隻要吵吵嘴,這個用身體搭建的結構大概便要解體瞭。

真實的故事則是人類的祖先在草昧荒原?浪蕩瞭不知多少世代,過著整天跟著可以吃的動物到處跑(狩獵),然後又被吃我們的動物到處追趕(被狩獵)的生活,直至從顛沛流離中停下來,找到一塊閤適的土地,從被動的搜集生活,進而改為生産(畜牧、耕種和囤積)的新生活模式。這是一個重大的轉捩點,從流竄到安頓下來至少要懂得在覆蓋與支撐之外加上安全措施──“圍攏的結構”。換言之,便是頂蓋、柱子再加上牆壁。這時候大約是公元前四、五韆年左右,每一個民族的祖先都先後從這幾個基本概念齣發,開始不同的建築實驗。

我們的祖先攀到樹上、躲進山洞;地勢低的把窩棚架高,地勢高的將洞穴下掘,利用淺穴堆土,支架遮閉的原始土木工程搭建住所,除瞭要躲避野獸洪水之外,每個民族的祖先所盼望的顯然不僅是一棟房屋(house),而是一個傢(home)。用現在的說法──傢是房屋的內容,房屋便是傢的包裝。一般人的傢包裝成一般的房屋,非一般人的傢包裝成非一般的宮殿或監獄,超人的傢包裝成廟宇或教堂,死人的傢包裝成陵墓。

各師各法,中國人用“土木”工程來錶達建設的概念,西方人則利用石頭來堆齣他們的傢園。法國文豪域陀.雨果 (Victor Hugo, 1802-1885) 曾經用“一部用石頭寫成的曆史”來推許西方的建築發展。文章有價,這句話幾乎成為談論西方建築的必備“熱句”。

其實,雨果的話應該是“很多個用石頭寫成的不同故事”纔對。通篇盡是希臘式、羅馬式、羅曼式、哥德式、巴洛剋式……一直到現代“石破天驚”的摩天大廈式樣,式式俱備。永恆的石頭,奇怪地撰寫著令人眼花繚亂的短暫風流。從西方的建築麵貌開始去談論中國的建築,其實並沒有必然的關係,然而卻有著參考意義,畢竟這是東西方兩個最大的建築係統。

傳統的中國建築並沒有西方建築那種奇異的混亂,不過可又有著“專傢說它其實一直在變,我們看起來卻一直都沒有變”的茫然,尤其是每當我們看到有些電影,不論唐宋元明清的故事都彷彿是放在同一個佈景前上演的時候。造成“時常在變”和“時常都不變”的傾嚮十分復雜,天下間並沒有一條可以解釋兩個不同文化的建築實驗的公式,無論我們稱之為民族性、風格或傳統,總之就是不同。單是房屋的概念,就已經完全不同。我們往往可以在西方的建築上看到精美的雕刻,在中國的建築上則可以在雕刻之外找到其他一切的工藝。一本中國建築史,幾乎就是整個工藝發展史。原因盡在建材──木頭。在中國,但凡可以應用在木頭上的技術,幾乎都可以發生在建築上。同樣,建築的種種技術都可以應用在其他木材工藝上。在中國,房屋隻是在結構及功能上扮演房屋時纔叫做房屋,在其他場閤,房屋可以是任何東西。小到可以坐在上麵的結構是桌椅,衣櫥可以和一個房間一模一樣,扛著走的房子叫做轎,馬車本來就是一間安裝上車輪的房間。如果挪亞是中國人的話,就毋需焦急地等待上帝給他打造方舟的藍圖瞭,因為船隻在中國本來就是浮在水上的房屋。中國建築往往隻在實際營造工程上纔成為獨立的部門,在整個文化意義上卻充滿“無定形”的活潑性質,活潑到竟然令人覺得它“一點也不活潑”,隻好推說是某些不認真的電影佈景所惹齣來的禍。悠悠乎“天下之至柔,馳騁天下之至堅”。中國人在幾韆年來,一直利用遠比石材脆弱得多的木頭來支撐他們的傢園,木頭的背後當然是有著另外的故事。

非同小可的木建築。

序

建築藝術不應該是建築學者、建築曆史傢、甚至建築專業者的專利品。所謂建築設計 (architecture) 亦不應該像以往的觀念,即隻有“具有特殊意義的空間或結構”方可視為建築設計,其他就隻是“房子”,不值一談。“特殊”的含義,可解作“最高級”、“非一般”或“不尋常”的物料和技術應用。結果,建築曆史裏最矚目的空間建設項目,往往隻是標誌式建築 (monumental architecture),例如規模令人震撼的大教堂、金字塔等等。

刻意將自然空間割裂齣來的傳統建築概念,在二十世紀得到可喜的修正,建築師從新考慮個人在建築空間內的定位 (human scale),及人與自然的共存 (human and nature)。近代建築師的成就是有目共睹的。

《不隻中國木建築》提醒大傢毋須在房屋和建築設計之間畫齣一條界綫,因為最基本的房捨也會包含建築藝術的精神和意義;“最高級的”建築文化,也可以具有“平易”、“閑適”的情調。

作者曾在法國接受教育,在本港院校執教東西方藝術設計多年,這一次利用瞭五年的課餘時間,用帶著感性的筆觸,替一般被視為艱澀難解的傳統建築,寫下瞭十六篇平易雋永的文章。

對讀者來說,以這樣輕鬆活潑的方式去接觸中國文化,可讀性之高,當然希望“不隻”這十六章,我也謹此希望作者在這方麵繼續努力。

二○○○年一月二十七日

序者簡介

何承天 (FHKIA, RIBA)

何承天先生,香港大學建築學係名譽教授,上海同濟大學及湖南省嶽陽大學顧問教授。

曾於1983及1984年度齣任香港建築師學會會長,獲頒發建築師學會嘉許狀(1988、1992)、優秀建築銀奬(1992)。

現任立法會建築、測量及都市規劃功能界彆議員。

圖書試讀

用户评价

這本書的書名,恰似一個充滿東方韻味的低語,《不隻中國木建築》,瞬間勾起瞭我內心深處對傳統技藝和文化傳承的共鳴。在颱灣,我們對木建築的感情,或許與大陸同胞有所不同,它更多的是一種與這片土地、與海島氣候、與多元文化融閤後的獨特印記。我期待在這本書中,能看到那些關於颱灣本土木建築的細膩描繪。比如,那些散落在鄉村田野中的三閤院、四閤院,它們是如何巧妙地利用木材,創造齣通風透光的空間,並與周遭的稻田、果園融為一體?我希望書中能夠深入探討,在颱灣這樣的亞熱帶季風氣候下,木材的防潮、防腐、防蟲等技術是如何實現,以保證建築的長久生命力。我更關注的是,書中是否會提及一些關於木建築的“生活智慧”。比如,窗戶的開啓方式,如何引入自然光綫和微風;屋簷的齣挑長度,如何巧妙地遮擋烈日和暴雨;庭院的布局,如何營造人與自然的對話空間。這些看似簡單的設計,背後卻蘊含著古人對自然深刻的理解和尊重。我希望這本書能像一位經驗豐富的嚮導,帶領我走進那些被時間洗禮過的木建築,去觸摸那粗糙而溫潤的木紋,去感受那跨越時空的匠心之美,並從中獲得關於如何讓傳統木建築在現代社會中煥發生機的思考。

评分這本書的標題《不隻中國木建築》,像一個充滿詩意的邀約,讓我忍不住想要一探究竟。我一直認為,木建築是一種充滿生命力的藝術,它能夠與自然完美融閤,散發齣獨特的溫暖與魅力。在颱灣,木建築的痕跡遍布我們城市的角落,從古老的廟宇到日治時期留下的紅磚洋樓,再到如今一些融入自然元素的現代設計,都訴說著木建築的故事。我迫切希望在這本書中,能夠看到一些關於颱灣本土木建築的詳細介紹。我想瞭解,在颱灣多雨潮濕的氣候下,木材是如何被處理,纔能抵禦腐蝕和白蟻的侵襲?我想知道,那些曆史悠久的木結構建築,是如何在地震頻發的環境中屹立不倒的?我期待書中能夠呈現一些鮮為人知的木建築案例,它們可能隱藏在山林間,也可能坐落在街角巷尾,但都蘊含著獨特的地域文化和生活智慧。我希望能夠深入瞭解,木建築的榫卯結構是如何精妙地連接,如何讓建築在受力時既牢固又具有一定的彈性。我還想知道,木建築的材料選擇,是否與當地的生態環境有著密切的關係?比如,颱灣曾經使用過哪些本土的木材,它們的特性又是什麼?這本書,如果能為我揭示這些關於木建築的深層奧秘,那將是一次令人難忘的閱讀體驗。

评分《不隻中國木建築》這個書名,立刻點燃瞭我內心深處對傳統建築的好奇與熱愛。我來自颱灣,從小就對那些用木頭搭建的老房子充滿瞭感情。它們不僅僅是遮風擋雨的場所,更是承載著傢族故事、時代記憶的活化石。我特彆希望這本書能夠深入探討,在颱灣這片土地上,有哪些獨具特色的木建築文化?比如,原住民的傳統木屋,是如何在尊重自然的前提下建造的?早期移民帶來的閩南式、客傢式木建築,又有哪些與當地環境相結閤的智慧?我期待書中能有許多生動的圖文,讓我仿佛置身其中,去感受那些古老木屋的質感和溫度。我想瞭解,建造一棟木建築,需要經曆哪些復雜而精妙的工序?匠人們是如何運用工具,將一塊塊原木變成堅固而美麗的建築?書中是否會介紹一些已經失傳的木建築技藝,或者正在努力傳承這些技藝的老匠人?這些鮮活的故事,對於我來說,比任何理論知識都來得更加珍貴。我還想知道,在現代社會,木建築的環保價值和可持續性,是否得到瞭充分的體現?以及,如何纔能在保留傳統的同時,讓木建築更好地融入現代生活,煥發新的生機?這本書,如果能為我解答這些疑問,那將是一次非常充實的閱讀之旅。

评分《不隻中國木建築》這個書名,像一個引人入勝的謎語,勾起瞭我濃厚的興趣。我一直認為,木建築不僅僅是物質的構成,它更是一種精神的寄托,一種與自然緊密相連的哲學。在颱灣,我們擁有豐富的木建築遺産,從原住民的傳統石闆屋到早期移民留下的閩南式、客傢式民居,再到日治時期引進的洋式建築,它們共同構成瞭我們獨特的城市風貌。我尤其想知道,這本書是否會深入探討這些不同風格的木建築,它們是如何在颱灣這片土地上生根發芽,又如何與當地的氣候、文化、生活習慣相互融閤?我期盼書中能夠呈現一些鮮為人知的木建築案例,那些隱藏在山林間、或是藏匿於市井巷弄的老屋,它們的故事,它們的設計巧思,它們在歲月中留下的痕跡。這些平凡卻不失偉大的建築,往往更能觸動人心,也更能體現齣木建築的生命力。我希望書中能夠詳細闡述木材的特性,以及匠人們如何運用這些特性,去建造齣既美觀又實用的建築。例如,榫卯結構的精妙之處,梁柱的承重原理,以及屋頂的排水設計等等。這些細節,不僅展現瞭高超的工藝,更體現瞭古人對自然的深刻理解和尊重。這本書,如果能夠像一位溫和的導覽者,帶領我走進這些木建築的世界,去感受它們的時間沉澱,去聆聽它們無聲的訴說,那將是一次無比美好的閱讀體驗。

评分這本書的齣現,像是一陣來自寶島的微風,吹拂過我內心深處對於傳統建築那份隱秘的喜愛。我一直認為,木建築不僅僅是堆砌木材的工藝,它更承載著一種文化、一種哲學,一種與自然和諧共生的智慧。《不隻中國木建築》這個書名,一開始就勾起瞭我的好奇心。它暗示著,這本書的內容將超越我們固有的認知,去探索木建築更深層的意義。颱灣的木造建築,從日治時期的洋樓到戰後樸實的民居,再到如今一些復興傳統的創新設計,它們雖然受到不同時期、不同地域的影響,但其本質上都與我們中華文化有著韆絲萬縷的聯係。書中是否會提及那些隱藏在街角巷尾、被歲月洗禮過的老屋?它們是如何在颱灣的土壤上生長,又如何與潮濕的亞熱帶氣候共存?我特彆期待書中能有詳細的案例分析,不隻是宏偉的宮殿寺廟,更希望看到那些尋常百姓傢的木屋,它們的故事,它們的功能,它們的美學。這些纔是真正構成一個地方建築肌理的基石,也是我作為颱灣讀者最想在書中找到的共鳴。我想象著,書中的圖文並茂,是否能讓我仿佛置身其中,觸摸那粗糙卻溫潤的木紋,感受那陽光透過雕花窗欞灑下的斑駁光影。建築的美,不隻在於其宏偉的外觀,更在於它如何與人的生活對話,如何承載記憶,如何延續情感。這本書,或許能為我打開一扇新的窗戶,讓我看到木建築在颱灣這片土地上,所蘊含的獨特生命力。

评分《不隻中國木建築》這個書名,讓我眼前一亮。總覺得,我們對木建築的認知,似乎還停留在很錶麵,或者說,局限於某些固有的框架。《不隻》二字,恰恰暗示著更廣闊的視野和更深層的探索。作為一名在颱灣生活的讀者,我時常在穿梭於城市的街巷時,驚嘆於那些隱藏在現代建築群中的老木屋,它們仿佛時間的靜止點,訴說著一段段被遺忘的過往。我迫切希望這本書能夠深入挖掘,這些在颱灣土地上生根發芽的木建築,它們是如何在不同的曆史時期、不同的文化背景下,演變齣獨特的形態和風格。從原住民的木屋,到早期移民的民居,再到日治時期的公共建築,它們都承載著颱灣獨特的曆史印記。我希望書中能夠提供一些具體的案例分析,不僅僅是建築的外觀描繪,更要深入到建築的結構、材料、建造工藝,以及它們與當地居民生活方式的緊密聯係。比如,颱灣的木匠師傅是如何運用智慧,去適應潮濕的氣候,去應對地震的挑戰?書中是否會提及一些已經消失的木建築技法,或者是一些仍在默默守護這份傳統的老匠人?我渴望在這本書中,找到關於木建築的“魂”,那種與自然共生、與人文交融的生命力,並從中獲得關於如何更好地保護和傳承這些寶貴遺産的啓發。

评分翻開《不隻中國木建築》這本書,一股濃濃的懷舊情懷油然而生。我來自一個在傳統與現代之間不斷摸索的城市,對於老建築的拆遷和新生,心中總是五味雜陳。書名中的“不隻”二字,讓我看到瞭作者的宏大視野,也讓我對接下來的內容充滿瞭期待。在颱灣,我們依然可以看到不少保留下來的傳統木造房屋,它們可能是一傢百年老店的門麵,也可能是一個隱藏在巷弄裏的私宅。這些建築,雖然可能不具備皇傢宮殿的輝煌,但它們身上卻刻滿瞭時代的印記,凝聚瞭祖輩的匠心。我渴望在這本書中,能看到那些關於颱灣木建築的鮮活案例。不僅僅是建築的結構圖和年代考據,更希望能夠瞭解這些建築背後的故事。比如,一棟老宅是如何在傢族傳承中逐漸煥發生機?又或者,某個瀕臨拆除的老建築,是如何通過文創改造,重新迴到人們的生活中,並且煥發新生?這些故事,對於我來說,比任何冰冷的學術分析都來得更觸動人心。我希望書中能描繪齣木材在不同地區、不同氣候下的適應性,以及匠人們如何運用智慧,讓木建築既能抵禦風雨,又能鼕暖夏涼。這種與自然對話的建築方式,在現代高科技建築林立的當下,顯得尤為珍貴。我期待這本書能夠提供一個全新的視角,讓我重新審視那些被我們忽視的木建築,並且更加珍視它們所承載的文化價值和情感連接。

评分《不隻中國木建築》這個書名,像是一扇神秘的大門,吸引著我探尋更廣闊的建築世界。我一直對木建築情有獨鍾,覺得它們不僅僅是冰冷的結構,更是承載著曆史、文化和溫度的生命體。尤其是在颱灣,我們有許多令人驚嘆的木造建築,從古老的廟宇到日治時期的洋樓,再到如今一些融入自然元素的現代設計,它們都訴說著各自的故事。我渴望在這本書中,看到一些不為人知的木建築瑰寶。也許是隱藏在深山中的古老寺廟,也許是某個傢族世代守護的木造老宅,又或者是那些在鄉村煥發新生的木造空間。我希望書中能詳細介紹這些建築的建造過程,以及它們所處的獨特環境。比如,在潮濕的颱灣,木材是如何經過處理,纔能長久地抵禦白蟻和黴菌?在多地震的地區,木建築又是如何通過巧妙的設計,來提高抗震性能?這些技術的細節,對我來說,比任何華麗的辭藻都更有吸引力。我還想瞭解,木建築的材料選擇,是否會因為地域、氣候和文化的不同而有所差異?比如,颱灣使用的是哪些本土的木材?它們各自的特性又是什麼?我希望這本書能給我一個全麵的視角,讓我不僅看到木建築的外在美,更能深入瞭解其內在的智慧與生命力,並從中獲得啓發。

评分當看到《不隻中國木建築》這個書名時,我的心中湧起一股莫名的激動。總覺得,在當下這個鋼筋混凝土森林裏,木建築更能喚起人們內心深處對自然的渴望,對溫暖的嚮往。作為一名在颱灣生活多年的讀者,我深切體會到,木建築在這裏扮演著獨特的角色。從傳統的廟宇、祠堂,到日治時期留下的紅磚木瓦建築,再到現代一些融入自然美學的民宿和咖啡館,它們共同塑造瞭颱灣建築的多元麵貌。我特彆希望書中能夠深入探討,在颱灣這樣的亞熱帶氣候下,木建築的建造和維護有哪些特彆的講究?例如,如何防潮、防蟲,如何讓建築與周遭的植被融為一體,形成一個生生不息的生態係統。我期待書中能夠呈現一些充滿故事性的案例,不一定是名噪一時的宏偉建築,更希望是那些充滿生活氣息、承載著傢族記憶的木造老屋。它們是如何被一代代人守護,又是如何在現代社會中找到新的生命力的?我希望書中能詳細解析木結構中的各種巧妙設計,比如榫卯的連接方式,屋簷的伸展長度,以及通風係統的運用等等。這些細節,不僅是技術層麵的展示,更是古人與自然和諧相處的智慧結晶。我希望能在這本書中,找到關於木建築更深層次的理解,以及它們在現代社會中重新綻放活力的可能性。

评分這本書的書名《不隻中國木建築》,給我一種耳目一新的感覺。作為一名在颱灣成長的讀者,我深知這片土地上的建築,雖然受到中華文化的影響,卻也融閤瞭在地特色與多元文化。我對書中是否會探討颱灣本土的木建築傳統,以及它們與其他地區木建築的異同,充滿瞭好奇。尤其關注那些充滿生活氣息的木造民居,它們是如何在過去物資匱乏的年代,成為人們遮風擋雨的溫暖港灣?又是在現代化的浪潮中,如何努力保留自己的獨特韻味?我非常期待書中能夠呈現一些深入的個案研究,不僅僅是宏觀的風格介紹,更希望能夠深入到具體的建築細節,例如屋簷的飛翹、窗欞的雕飾、或是庭院的布局,這些都蘊含著豐富的文化意義和生活智慧。我想要瞭解,颱灣的木匠師傅是如何一代代傳承技藝,如何將那些看似簡單的木材,變成具有生命力的建築。書中是否會提及一些正在消失的木建築技法,或是那些仍在默默守護傳統的老匠人?這些鮮活的故事,對於我理解颱灣的建築史,以及木建築的傳承與發展,都具有重要的意義。我希望能在這本書中,找到一種將傳統與現代、東方與西方、自然與人文巧妙結閤的建築智慧。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有