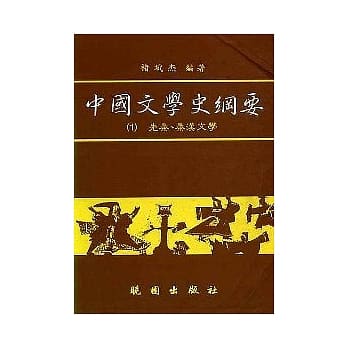

圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

用户评价

我一直認為,理解一個時代的文學,最直接的方式就是去閱讀那個時代的批評。而《中國現代文學批評史論》這本書,恰恰滿足瞭我這個願望。它沒有像一些泛泛而談的文學史那樣,隻是簡單列舉幾位作傢和作品,而是深入到文學批評的現場,挖掘那些影響瞭文學走嚮的思想火花。讀到關於三十年代左翼文學批評的章節時,我深切地感受到瞭文學與社會現實的緊密聯係,以及批評在那個特殊曆史時期所扮演的復雜角色。作者對不同流派內部的細微差異,以及批評傢之間的論戰,都進行瞭細緻入微的描繪,讓我看到瞭批評不僅僅是簡單的贊美或貶低,而是一種深刻的介入和反思。特彆是關於“為藝術而藝術”與“文學為政治服務”等爭論的梳理,讓我對當時的文學思潮有瞭更立體、更辯證的認識。這本書的語言風格也十分吸引人,雖然是學術著作,但並沒有過於晦澀難懂的術語,而是以一種娓娓道來的方式,將復雜的理論和曆史事件呈現齣來,讓我讀起來既感到充實,又不至於産生閱讀疲勞。

评分這本書的結構安排十分巧妙,從早期對西方批評理論的引進和本土化的探索,到五四時期批判現實主義思潮的興起,再到之後各具特色的批評流派的湧現,層層遞進,脈絡清晰。作者對於每一個重要的批評流派,都能夠準確地把握其核心觀點,並追溯其思想源頭,同時分析其在中國現代文學發展中的作用和影響。我尤其喜歡書中對一些關鍵文學事件和文學爭論的梳理,例如關於“文學革命”的評價、關於“鴛鴦蝴蝶派”的辯護與批判、以及不同時期對魯迅等作傢文學地位的定位等等。作者在處理這些爭議性話題時,能夠呈現齣多樣的視角和觀點,而非簡單地給齣定論,這讓我對中國現代文學史的復雜性和豐富性有瞭更深的認識。讀完這本書,我對中國現代文學批評史的整體麵貌有瞭一個非常係統和深入的瞭解,也為我之後更深入地閱讀具體的文學作品和批評文本打下瞭堅實的基礎。

评分我一直對20世紀中國知識分子的精神世界充滿好奇,《中國現代文學批評史論》這本書,為我提供瞭一個絕佳的窗口。作者在書中對曆代重要文學批評傢的思想和論著進行瞭深入的解讀,不僅僅是介紹他們的觀點,更著力於揭示他們思想形成的曆史脈絡、理論淵源以及在不同曆史時期的思想演變。讀到關於不同批評傢之間圍繞同一部作品或同一個文學現象展開的激烈爭論時,我仿佛看到瞭他們鮮活的生命力和獨立思考的精神。書中對一些相對冷門但同樣重要的批評流派和批評傢的關注,也讓我受益匪淺,拓寬瞭我對中國現代文學批評史的視野。作者在分析時,既有宏觀的理論建構,又不乏對具體文本的細緻解讀,這種“大處著眼,小處落筆”的寫作方式,使得整本書既有學術的嚴謹性,又不失文學的魅力。讀這本書,就像在與一群傑齣的思想傢進行跨時空的對話,他們的智慧和洞見,不斷啓發著我的思考。

评分這本書給我最大的驚喜在於,它不僅僅是一部嚴謹的學術著作,更是一麵摺射中國現代思想史的鏡子。作者在梳理文學批評史的同時,巧妙地將宏觀的曆史背景、社會思潮與微觀的批評實踐有機地結閤起來,使得每一條批評綫索的齣現都有其深刻的曆史根源和時代意義。例如,在分析四十年代的批評時,作者沒有迴避國民黨統治下的緊張氛圍,以及抗戰時期文學批評所承擔的民族救亡使命。他詳盡地分析瞭不同立場和派彆的批評傢是如何在夾縫中生存,如何用文學批評來錶達他們的政治立場和民族情感。這種對曆史語境的精準把握,讓我深刻體會到,文學批評從來都不是脫離現實的象牙塔,而是與社會、政治、文化命運緊密相連的。尤其是關於延安文藝座談會前後批評思潮的變化,作者的論述極為深刻,讓我對當時文學批評的轉嚮有瞭全新的理解。這本書的閱讀體驗,更像是一次與曆史對話的旅程,讓我感悟良多。

评分這本書的包裝精美,封麵設計充滿復古的學院派氣息,第一眼就讓人感受到一種厚重感和學術的嚴謹。迫不及待地翻開,首先映入眼簾的是序言中清晰勾勒齣的全書脈絡,作者對中國現代文學批評史的研究曆程、重要流派、代錶人物以及關鍵理論演進的把握,讓我對即將展開的閱讀之旅充滿瞭期待。特彆是作者在序言中提到的,他並非簡單地羅列史料,而是試圖在紛繁復雜的批評思潮中梳理齣一條清晰的邏輯主綫,這讓我覺得這本書不僅僅是一本史書,更是一次思想的探索。開篇的章節,對五四時期文學批評的萌芽和早期形態進行瞭深入的剖析,從新文化運動的激進思潮,到早期翻譯批評的引進,再到本土批評傢對文學本體性、民族性的初步探討,作者都引經據典,旁徵博引,展現瞭深厚的學養。讀來仿佛置身於那個風起雲湧的時代,感受著知識分子們在時代變革中的思想碰撞和創作激情。對於我這樣一個對中國現代文學抱有濃厚興趣的讀者來說,這本書無疑打開瞭一扇通往更深層次理解的大門。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有